高齢者が自立していく「介護予防」ポイントは心身機能・活動・参加

大阪府枚方市 の取り組み

高齢者が自立していく「介護予防」ポイントは心身機能・活動・参加

平成29年4月からの「介護予防・日常生活支援総合事業」、いわゆる「総合事業」の開始によって、要支援者に対する自立支援や重度化予防の推進は自治体の責務となった。そんななか、枚方市(大阪府)では、要支援者への介護予防サービスの一環としてユニークな取り組みを開始した。同市の担当者にその内容やねらいなどを聞いた。

※下記は自治体通信 Vol.11(2018年2月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

大阪府枚方市データ

人口: 40万4,249人(平成29年11月末現在) 世帯数: 17万8,989世帯(平成29年11月末現在) 予算規模: 2,724億5,293万円(平成29年度当初) 面積: 65.12km² 概要: 西に淀川、東には生駒山系の山々が位置し、昭和22年8月1日、大阪府下12番目の市として誕生した。しかし、その名は奈良時代に成立した『日本書紀』や『播磨国風土記』にすでにみられ、古い歴史を誇る。人口は現在40万人を超え、府下4番目の規模を誇り、平成26年に中核市となった。平成29年には市制施行70周年を迎えた。

―総合事業の開始にあたり、どのような問題意識がありましたか。

稲葉:本市では、要支援者が再び元気な生活を取り戻す好循環の自立支援体制について検討を重ね、世界保健機構が提唱するICF(国際生活機能分類)の心身機能・活動・参加の3側面から自立を導く方策を練りました。3つの側面をバランスよく支援する事業により、自立した暮らしを再開できる高齢者が増えると考えました。

中原:要支援者の多くは、整形疾患や脳血管障害などの軽度の後遺症、骨折後の生活不活発などから買い物などの生活行為に支障をきたした高齢者です。「心身機能」の支援には、筋力、柔軟性、平衡感覚といった身体機能、自信や自己肯定感を高めるプログラムが必要でした。そんなとき、出会ったのが「エクサルク」というエクササイズでした。これは理学療法士が開発したもので、介護施設などで実践され、ロコモーティブシンドローム(※)や循環器疾患の予防・改善効果があるとの報告がありました。

※ロコモーティブシンドローム:運動器症候群、通称ロコモ。骨や関節、筋肉、神経など運動器の機能低下が原因で、移動行為に支障をきたした状態

―どんなプログラムですか。

稲葉:進行方向に9㎝屈曲した独自のウォーキング用ポール「R9ステッキ」を使った運動プログラムです。集団で取り組み、柔軟性・筋力・バランス能力を向上させます。運動の強度に自由度があり、認定を受けていない方から要介護者にまで広く適用できる点も魅力でした。このポールを用いると、体幹の前後動揺が抑制され、上体が地面と垂直という良好な姿勢で歩けるようになります。

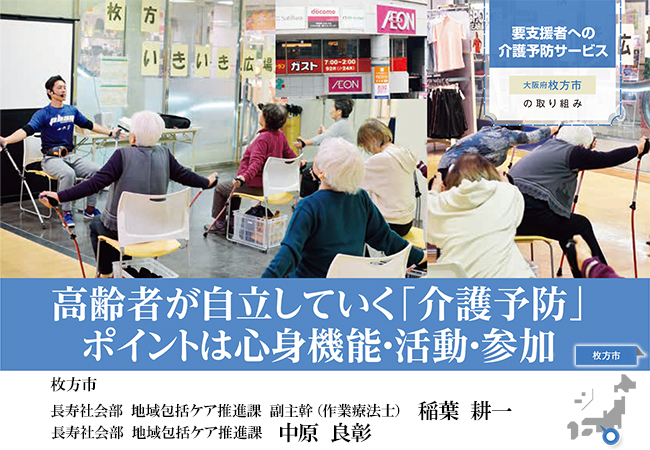

―プログラムの会場は商業施設と聞いています。なぜでしょう。

中原:心身が元気になった高齢者は、「買い物に行けた」などの具体的な生活行為の向上によって一層元気を実感されます。個々の「活動」や「参加」の目標を環境面の支援も並行して行動変容に導き、再び実現した喜びを共感することが大切と考えていました。

稲葉:そこで、自ら会場に通い、自立と社会参加を実体験していく形の事業を設計。市内全域から通いやすい京阪本線枚方市駅前の商業施設「イオン枚方店」を会場に決め、「リハ職訪問通所指導事業」として平成29年5月から開始しました。

どんどん元気に、だんだんオシャレになっていく利用者

―導入効果はいかがですか。

中原:9割以上の利用者が、心身機能や生活の改善を実感しています。毎週1回、全12回のプログラムで定員20人。企画段階から協働する枚方市通所・訪問リハビリテーション連絡協議会の専門職の介入でどんどん活動的に、だんだんオシャレになっていく変化に事業設計の効果を感じます。

稲葉:また、通りがかりの高齢者の参加希望や修了者の継続希望が相次ぎ、秋から同会場で別事業を新設するほどの好評です。「ゴルフコースに行けた」「日本舞踊の披露会に出られた」など、修了式での目標達成の喜びの声はほかの利用者の励みにもなっています。こうした自立のスパイラルは、12回の設定もほどよく効果的に個々の目標志向性を引き出しています。本事業の方法をほかのサービス事業に応用し、自立支援体制を図っていきたいですね。

大阪府枚方市 の取り組み

「いまどきの高齢者」を取り込む工夫が将来の介護費用削減につながる

※下記は自治体通信 Vol.11(2018年2月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

―自治体における介護予防事業の現状をどう見ていますか。

実効力のある介護予防事業を設計するためには、要支援・要介護者が「5年後、10年後どうなるか」といった「予後予測」をする専門知識がどうしても必要になります。しかし、十分に外部の専門知識を取り込めていない自治体がまだ多いです。将来にわたる介護給付の上昇を抑えるには、いま介護や支援の入り口にいる人をどのように行動変容へと導くかが課題です。

―その視点で開発したのが、エクサルクプログラムですね。

そのとおりです。リハビリ特化型デイサービスを運営する当社では、要支援の利用者が求めているものをつぶさに感じてきました。それは、行きたいところに自由に行ける歩行能力です。一方、高齢者はどうしても姿勢が前かがみになり、歩幅が狭まる。これが転倒、寝たきりにつながってしまう。だから、姿勢よく歩くことが重要なのです。そのために開発したのが、人間工学に基づいて設計された「R9ステッキ」であり、エクサルクプログラムなのです。

―介護予防に取り組む自治体をどう支援していきますか

「いまどきの高齢者」は、20年前の高齢者とは志向も行動パターンも異なります。ですから、いまどきの高齢者のニーズを満たす事業をつくることが、将来の介護費用削減につながります。エクサルクプログラムは、いつでもどこでも実践でき、素敵な歩き方を実現します。このプログラムの導入を支援し、颯爽と歩く高齢者を全国の自治体で増やしていきたいですね。

大浦 由紀(おおうら ゆき)プロフィール

兵庫県生まれ。昭和61年に作業療法士の国家資格を取得し、総合病院や高齢者施設などで勤務。その後、故郷の高齢者医療・介護環境の改善を志し、神戸市で起業を決意。平成15年に株式会社セラピットを設立、代表取締役に就任する。

株式会社セラピット

| 設立 | 平成15年3月 |

|---|---|

| 資本金 | 1,800万円 |

| 売上高 | 193人(グループ会社、パート、非常勤を含む、平成29年 6月現在) |

| 事業内容 | デイサービスセンター、訪問看護ステーション、居宅介護支援、福祉用具販売・貸与、住宅改修、サービス付き高齢者向け住宅、訪問介護ステーション、セントラルキッチン、健康惣菜、児童デイサービス、社内託児所 |

| URL | https://www.reha-reha.jp/ |

| お問い合わせ電話番号 | 078-945-6500(平日8:30~17:30) |