.png)

※下記は自治体通信 Vol.58(2024年6月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

鹿児島市から南へ約380kmの奄美大島に位置する奄美市(鹿児島県)。令和3年に世界自然遺産への登録が話題を集めたのは記憶に新しいが、近年は自治体DXの先進地域としても自治体関係者から注目されることが多い。これについて同市長の安田氏は、「DX推進を勢いづかせたきっかけの1つが、電子契約だった」と振り返る。それはどういうことか。電子契約導入の取り組みを支援したGMOグローバルサイン・ホールディングスの山田氏との対談を通じて、その真意を聞いた。

DXを加速させたきっかけは、「電子契約への移行」だった

―奄美市はDXの先進的な取り組みが注目されていますね。

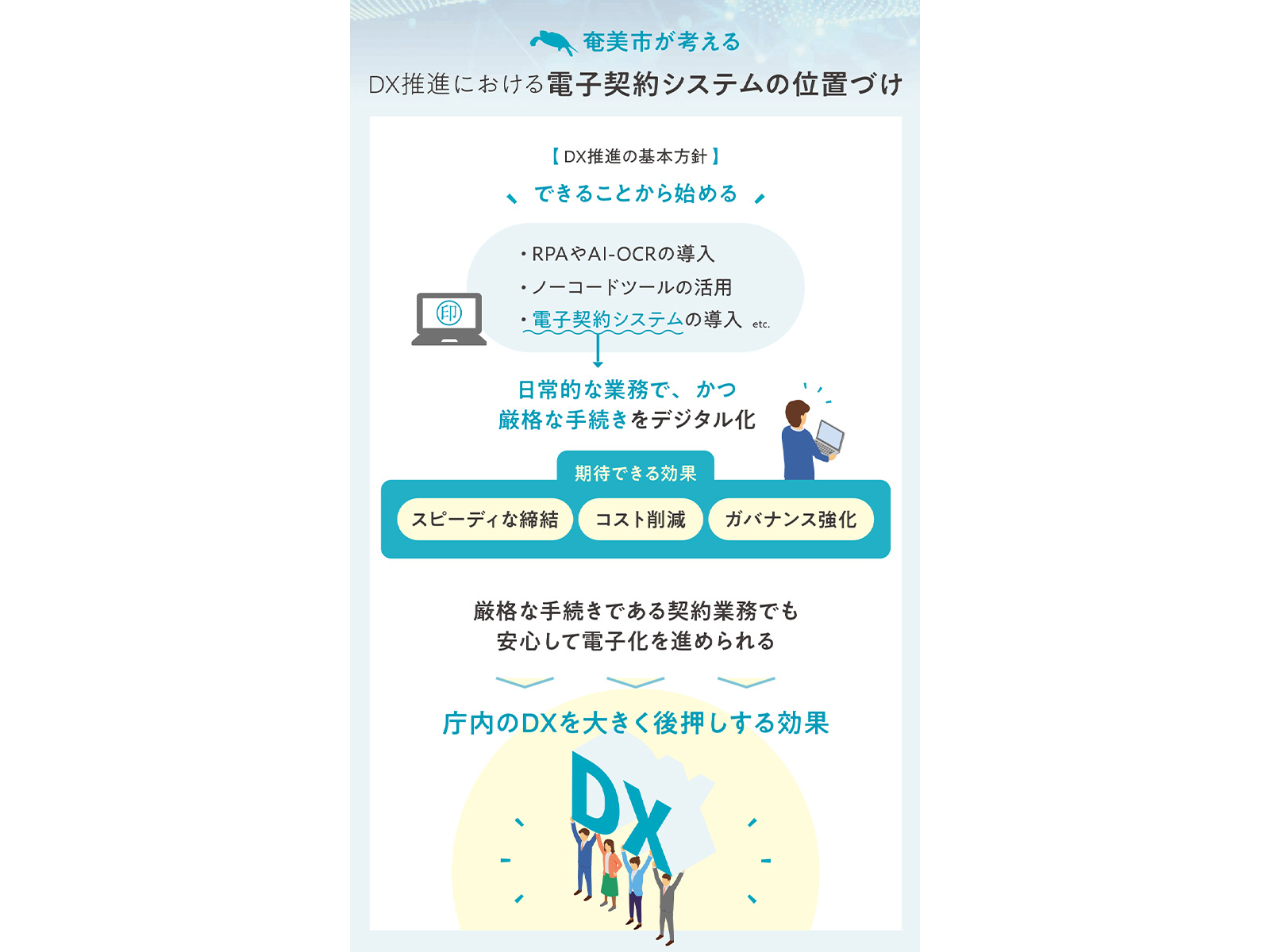

安田 当市では、国による奄美群島振興として情報通信産業の強化が図られ、IT企業の立ち上げ支援や誘致強化などに取り組む傍らで、行政としても積極的にDXを進めてきました。「できることから始める」という意識で推進し、その1つの成果として、令和2年に実施された新型コロナ対策の特別定額給付金では、AI‐OCRとRPAを活用した短期間での支給は注目を集めました。この数年、さまざまな業務でデジタルシフトが進んでいるという手応えを感じていますが、私は、この勢いを加速させた1つの牽引役は、令和4年に推進した「電子契約への移行」だったと考えています。

―どういうことでしょう。

安田 契約業務は、多くの職員が関与する日常的な業務である一方、厳格な手続きでもあり、DXにはなじまないという先入観や心理的障壁が高い業務であったからです。DXによる業務改善をそうした厳格業務でも実感できれば、職員はDXを身近に感じられ、「ほかの業務でもDXを進められないか」という発想が生まれるとの期待はじつは当初からありました。結果として、年間約1,500件にのぼる契約業務が契機となり、DX推進の機運が庁内全体に広まったのだと思っています。さらに電子契約は、相手方である住民や事業者もデジタル化の恩恵を受けられるため、地域全体のDXにつながるとの期待もありました。

山田 奄美市の電子契約導入にあたっては、当社グループのGMOペパボが奄美市とDX推進に関する包括連携協定を結んでいた関係で、当社がシステム導入を支援しました。奄美市には実証実験で効果を確認してもらい、当社の『GMOサイン』を正式採用していただきましたが、私も安田市長と同様、電子契約への移行は、自治体に多くのメリットをもたらすとともに、庁内のDXを大きく後押しする効果も生むと考えています。

ガバナンスが強いからこそ、安心して電子契約ができる

―具体的にどのようなメリットがありますか。

山田 まずは「契約手続きの迅速化」があげられます。電子契約では、PDF化した契約書をクラウドにアップロードし、契約相手に署名依頼を行い、受信者がクラウド上でPDFに電子署名を施すことで契約が完了します。従来のように契約書を印刷・製本し、押印のうえ郵送する必要がありません。そのため、自治体職員の業務効率は劇的に改善されるでしょう。また、電子契約は印紙税の課税対象にならないので印紙の貼付も不要です。さらに、紙の契約書の保管コストも不要になるため、大幅な「コスト削減効果」も見込めます。

安田 特に離島である当市の場合、本土の事業者と契約を結ぶケースもあり、契約書の作成や郵送に多くの手間や日数、コストがかかっていました。天候によっては、船が長期にわたって運休することもあるため、契約手続きの長期化やコスト負担は大きな課題でした。

山田 これらの2つは、自治体がただちに得られるメリットですが、一方で電子契約に対しては「第三者のなりすまし」や「契約書の改ざん」を不安視する向きがあるのも事実です。そうした心理的障壁で、電子契約への移行をためらう自治体もあると聞きます。そこで注目すべきは、「ガバナンスの強化」というメリットです。

―詳しく教えてください。

山田 従来の紙による契約締結とは異なり、電子契約では契約締結のプロセスを可視化できます。『GMOサイン』ではユーザーごとに役割や権限が設定できるので、たとえば、契約書を作成して送信する担当者と、最終的に署名をする担当者を予め分けることが可能です。また『GMOサイン』では、2種類の署名タイプを用意していることも大きな特徴の1つです。メール認証によって本人性を担保する方法により、取引相手に負担をかけずに迅速に契約を締結できる「立会人型」と、電子認証局が厳格に本人確認した電子証明書により高い本人性を担保できる「当事者型」のどちらかを選択できます。ガバナンスの強化を図りつつ、利用シーンで使い分けられるからこそ、より安心して契約の電子化を進められるのではないでしょうか。

安田 そのとおりですね。確かに自治体において「ガバナンスの強化」は重要な要素だと思います。署名タイプの使い分けに関して、相手方は利用ハードルが低い「立会人型」を選んでいるようですが、私たちは相手方に安心感をもってもらうことが重要と考え、「当事者型」を採用しています。

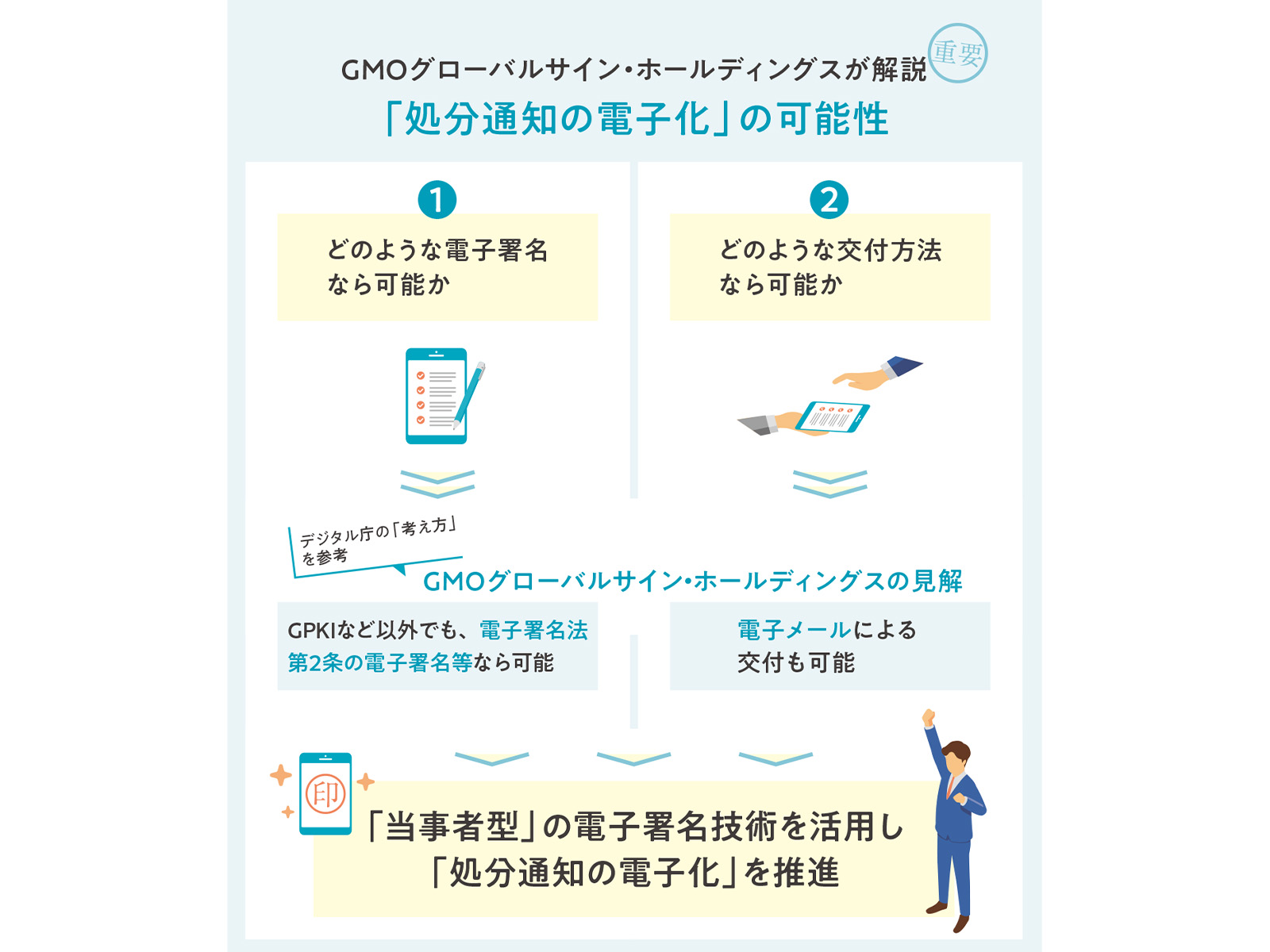

山田 契約という厳格な手続きでも電子化できたという実績がDXへの心理的障壁を下げ、全庁的なDX機運を高めることは、他の自治体事例を見てもいえることです。たとえば、「当事者型」電子契約の手法を適用して業務改善効果が得られる「処分通知の電子化」は、最近多くの自治体でニーズが高まっている電子化機運の一例です。

「処分通知」に期待できる「電子契約」以上の効果

―機運が高まっている理由はなんでしょうか。

山田 補助金決定通知や施設利用許可の通知書などの「処分通知」は、契約手続きよりも膨大な数にのぼるからです。それらの処分通知について、1通ごとに印鑑を押して郵送している現状の手続きを電子化できれば、契約手続き以上に大きな業務改善効果を自治体にもたらします。これを受け、令和5年3月にはデジタル庁も「処分通知等のデジタル化に係る基本的な考え方」を発出しており、これに基づくと、「当事者型」電子契約の仕組みを使えば、「処分通知の電子化」も推進できると考えられています。実際、すでに複数の自治体がいままさに、「当事者型」に対応できる『GMOサイン』を活用して「処分通知の電子化」に取り組んでいます。

安田 非常に興味深いお話だと思います。「処分通知の電子化」が、DXの効果をさらに高める大きな可能性を秘めているのは事実だと思います。処分通知の業務実態を現場の職員にヒアリングし、全国の自治体の動向を見守りながら、導入を検討したいと考えています。

ここまで見てきたように、奄美市では、実証実験を経て、令和4年6月から電子契約システムを導入している。ここでは、庁内で電子契約業務を一括管理する契約・検査指導課の吉田氏に、導入した電子契約システムの内容や現在までの運用状況、現場が実感する導入効果などについて聞いた。

事業者と行政双方の費用負担、年間250万円が不要に

―これまでの電子契約の運用状況を教えてください。

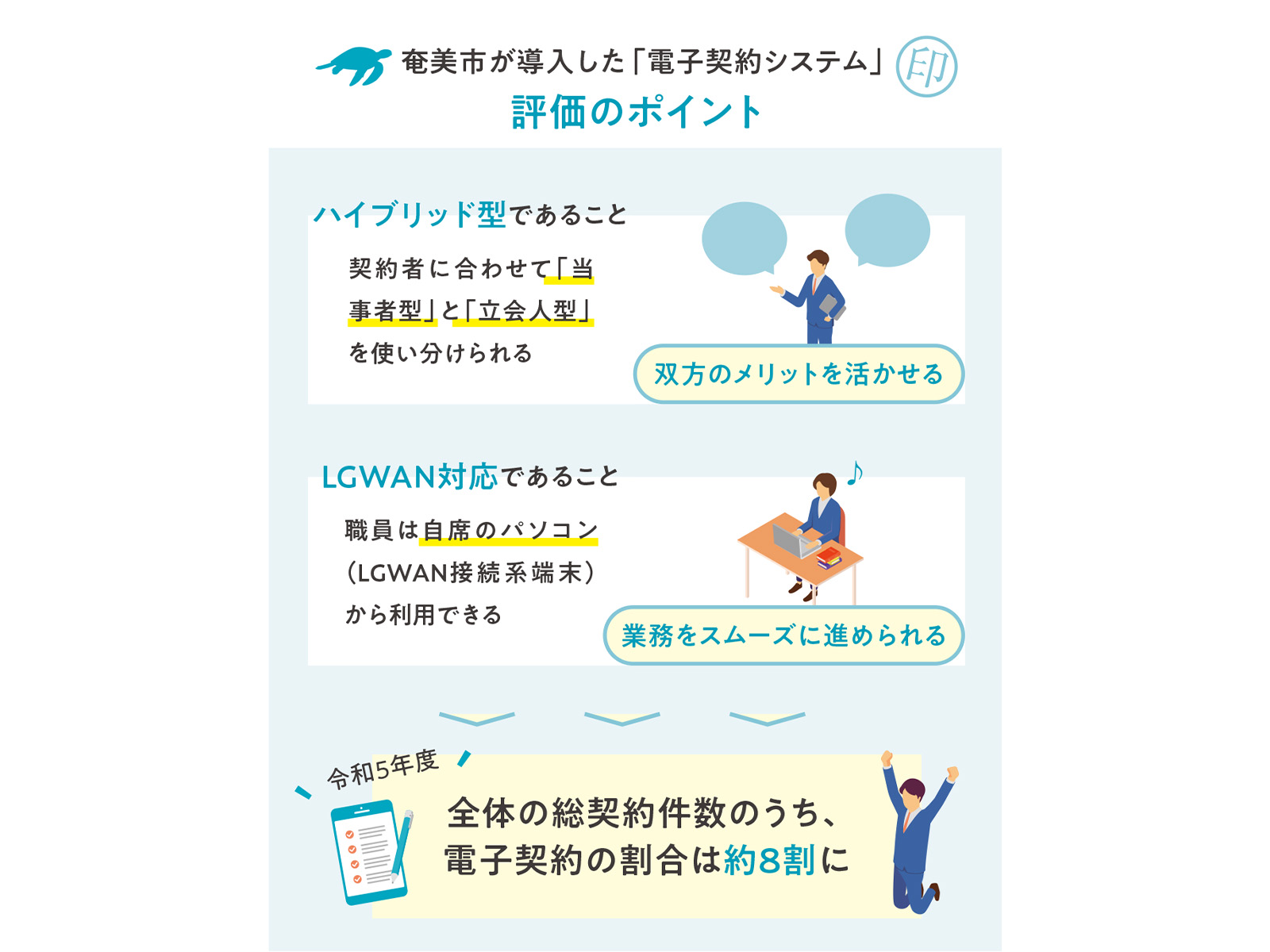

実証実験を経て、令和4年6月から電子契約システム『GMOサイン』を導入し、工事、業務委託、物品・役務の3分野の契約業務において活用しています。この間、電子契約への移行は順調に進んでおり、初年度にあたる令和4年度は全体の44.6%だった移行率が、令和5年度は79.6%に達しています。その背景には、『GMOサイン』が「立会人型」と「当事者型」の2つの電子契約形態を自由に選べる「ハイブリッド型」であることが大きいと思います。

―どういうことでしょう。

行政として、厳格に本人確認をした電子証明書による電子署名の運用が望ましいと考え、当市はいわゆる「当事者型」を運用しています。しかし、契約の相手方はメールアドレスだけで契約できる「立会人型」を選ぶことができ、事業者の多くはこれを採用しています。電子証明書取得の費用や手間がかからないことが、導入を広げる要因になっているのは間違いありません。また、LGWAN環境でもインターネット環境でも使えるLGWAN‐ASPサービスという特徴も、職員の作業性を高め、庁内での積極的な活用に寄与しています。

―導入効果はいかがですか。

当市の試算では、行政と事業者双方の郵送代と事業者の印紙代だけでも、契約にまつわる経済的負担は年間250万円ほど生じています。電子契約への移行でこれが不要に。役所に来るための燃料代や人件費なども考慮した経済的メリットはさらに大きく、「便利になった」と事業者にも好評です。

一方、役所側も印刷、製本、押印などの作業が不要になりました。1件あたり20~30分程度を要していた契約書作成作業が、電子ファイルのアップロードだけで済むようになり、業務負担が大きく軽減されています。このDX効果をさらに広げるべく、今後は電子契約への移行率100%を目指すとともに、「処分通知」など今も紙でやりとりする手続きも電子化を検討していきたいと考えています。

先に紹介したように、奄美市ではハイブリッド型の電子契約システムの運用が、庁内外で多くのメリットをもたらした。この取り組みを支援したのが、GMOグローバルサイン・ホールディングスである。ここでは、同社の大橋氏に、効果的な電子契約運用に向けてのポイントを聞いた。

多くの人が利用できるために

―電子契約に関心をもつ自治体は増えているのでしょうか。

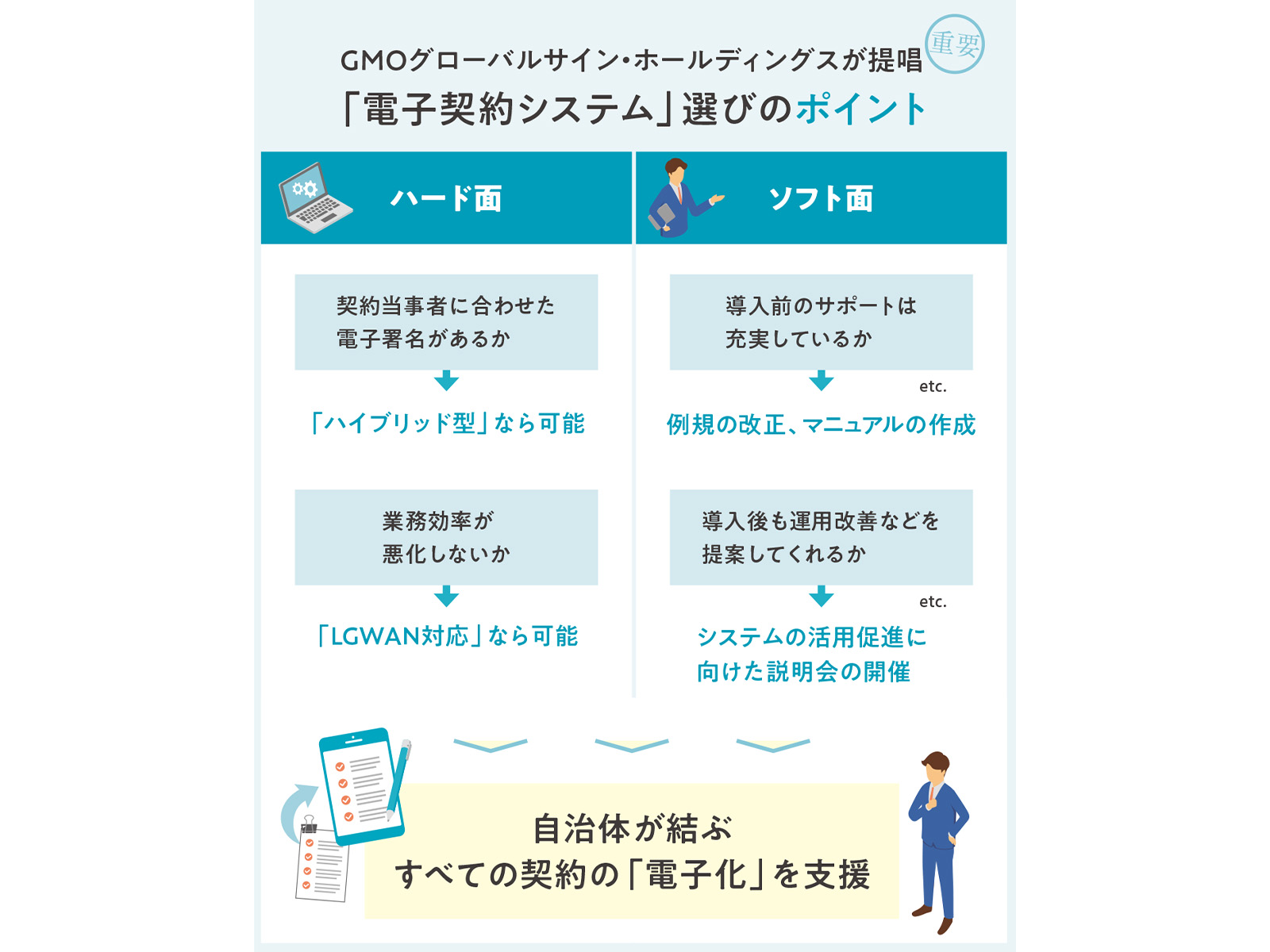

増えていますね。当社の試算では、すでに約300自治体が導入しており、法改正もあいまって、導入を検討する自治体はますます増えるでしょう。そこで重要になるシステム選びについて、当社は2つのポイントを提唱しています。

―それはなんでしょう。

第1に、いかに多くの人々が利用できるかという点です。電子証明書が必要な「当事者型」と不要な「立会人型」を必要に応じて使い分けられるハイブリッド型システムであれば、多くの事業者が利用でき、行政としての厳格さも担保できます。また、LGWAN環境で使えるシステムならば、庁内での活用も広がるでしょう。当社の『GMOサイン』は、いずれの特徴も兼ね備えています。第2に、いかにサポート体制が整っているかです。導入当初から効果を発揮するためには、重要な要素となります。たとえば当社では、導入を可能にする例規の作成や改正の支援から説明会の開催、導入後の運用支援など、全契約を電子化することをゴールに設定し、サポート体制を充実させています。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

当社では、自治体の声を反映したシステム改良を重ねており、特に近年高まっている「処分通知の電子化」など現場のニーズに対応した電子契約システムの新たな活用法の提案にも力を入れていきます。

契約手続きの電子化以外にも、いま自治体で注目が高まっているのが、「処分通知」など行政からの文書通知の電子化である。そこでは、「契約業務の電子化支援で培った電子署名技術が活用できる」と語るのが、GMOグローバルサイン・ホールディングスの牛島氏だ。電子署名システム活用の新たな可能性について、同氏に聞いた。

通知文書発行業務の効率化に、大きなインパクトをもたらす

―処分通知の電子化ニーズが高まっている背景を教えてください。

契約の電子化支援をするなかで、自治体のみなさんからより多くご相談いただいているのが、処分通知の電子化です。なぜなら、契約に比べて、処分通知は道路の通行許可や補助金決定の通知などで日常的に発行されており、その件数は契約業務の数倍、数十倍と特に業務改善への期待感が大きい業務だからです。令和5年3月にデジタル庁が「処分通知等のデジタル化」への考え方を発出したことが、この期待を後押ししています。

―どうすれば電子化できますか。

デジタル庁の考え方によると、GPKI*の官職証明書やLGPKI*の職責証明書に基づくもの以外でも、電子署名法第2条の電子署名等が利用可能とされています。また、交付方法についても、デジタル化された通知等をオンラインストレージや電子メールを利用して交付することも可能としています。当社では、「当事者型」の電子署名技術の活用で、首長等の職責を記載した電子証明書の発行や、受領の安全性を担保するための機能の開発を進めており、すでに複数の自治体で運用が決まっています。さらに、庁内の文書管理システムと連携すれば、大量処理も可能になります。そうなれば、自治体における通知文書発行業務の効率化に、大きなインパクトをもたらせると考えています。

*GPKI : 政府認証基盤

*LGPKI : 地方公共団体組織認証基盤

.png)

| 設立 | 平成5年12月 |

|---|---|

| 資本金 | 9億1,690万円(令和5年12月31日現在) |

| 売上高 | 174億9,900万円(連結:令和5年12月期) |

| 従業員数 | 999人(連結:令和5年12月31日現在) |

| 事業内容 | クラウド・ホスティングサービスおよびセキュリティサービスを中核とした各種インターネットソリューションの開発・運用 |

| URL |