.png)

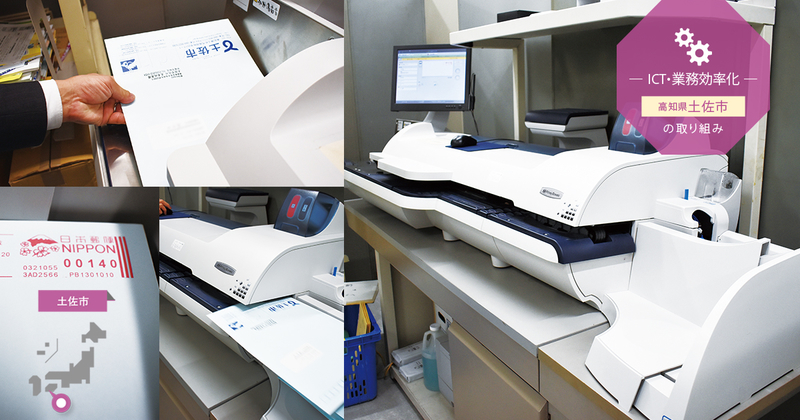

高知県土佐市の取り組み

郵便関連業務の効率化①

日々発生する郵便物の集計業務を「わずか数秒の作業」へ負担軽減

※下記は自治体通信 Vol.23(2020年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

日々多くの通知物や納付書を住民に発送する自治体の郵便関連業務において、集荷時間という「締め切り」を意識した集計作業は、職員の大きな負担になりがちだ。これに対し、土佐市(高知県)では、郵便料金計器を長年にわたって導入し、集計作業の自動化を実現している。郵便料金計器を使った日々の作業内容や、導入で実感しているメリットについて、総務課の森㟢氏に聞いた。

後納郵便の集計作業で、多くの仕事が中断された

―総務課ではどのような郵便関連業務を行っていますか。

毎日午後4時に、郵便局員が後納郵便の集荷に来るため、これに間に合うよう、各課から集まった郵便物を郵便局員に手渡しています。通常、後納郵便を使うには「差出票」を提出する必要があるため、各課からの郵便物を集計する役割を総務課が担うことが多いと聞きますが、当市では、約20年にわたって「郵便料金計器」という機械を導入しています。そのため、手作業による集計も、差出票の作成も行うことはありません。

しかし以前、1週間ほどこの機械を使えない期間があり、集計作業を人手で行うと、「こんなに大きな負担がかかるのか」ということを実感しました。

―その「集計作業」とは、どのような内容なのですか。

まず、郵便物を「定形」と「定形外」、さらに重量別で分け、その数を手で数えます。そして、これらを各課が事前にまとめていたリストと照合。このとき、リストに記載されている数が実際のものと違えば、総務課が訂正します。こうして、各課がまとめたリストと郵便物の数に間違いがないかどうかを確認した後に、差出票の作成にとりかかるのです。

毎日、集荷までの数時間、集計作業が断続的に入り込んでくるうえ、集荷に間に合うよう作業の速さも求められるので、そのたびに進行中のその他業務を中断しなければならず、大きな負担を感じました。各部署でも、発送する郵便物がある限り、その数や重量を手作業で計測する必要がありました。

―普段はそうした作業をすべて自動化できているのですね。

そうです。当市では、各課の職員が郵便物をもち寄り、随時、郵便料金計器を使っています。

郵便料金計器は、郵便物をトレイに置き、スイッチを押すだけで、郵便物の形状や重量を自動で計測し、郵便料金を算出。当市が1日に発送する郵便物は多いときで1,000通以上にのぼりますが、1分間で最高180通の速さで処理できるので、特段、負担を感じることはないですね。それに、郵便料金計器を使う場合は、差出票の作成が必要ありません。当市が導入しているピツニーボウズジャパンの郵便料金計器では、区内特別郵便物(※)にも対応し、同じサイズの郵便物でも重量が異なれば、自動ではじいてくれるので、非常に重宝しています。

※区内特別郵便物:同一差出人による定形・定形外郵便物で、同一の郵便区内で同時に100通以上差し出すなどの条件を満たした場合、割引料金が適用される郵便物

郵便物を扱うすべての職員が、負担軽減の恩恵を受けている

―実際にどのくらいの職員が活用していますか。

普段、郵便料金計器を利用する職員は、各課あわせて50人ほどにのぼります。郵便物を扱う職員なら誰でも、負担軽減の恩恵を受けていると言えますね。郵便物を機械に通す前は、部署名のほか、必要に応じて郵便種別をタッチパネルで選択するだけ。入庁したばかりの職員にもすぐに使い方を覚えてもらえています。

―今後の活用方針を聞かせてください。

郵便料金計器を使う際、「部署名」や「郵便種別」をバーコードで読み取る機能の追加を検討しています。現在のタッチパネル操作では、利用者が部署名を誤って選択し、間違った部署で集計されてしまう、というミスが起きるケースもありました。バーコードをかざすだけならそうしたミスも起こらないので、郵便関連業務のさらなる生産性向上を期待しています。

支援企業の視点

かかわる全職員の生産性が向上する

―自治体が郵便関連業務で抱えがちな課題はなんですか。

後納郵便を活用する多くの自治体で、職員は郵便物の集計に日々、時間を割かれています。郵便料金計器を使えば、この作業を自動化し、差出票の提出も不要になります。

当社の郵便料金計器にはさらに、詳細な集計データを予算科目別にまとめる機能もあり、月次の集計にかかる負担も抑えられます。当社は、全都道府県で製品の導入実績をもち、郵便に関して自治体が抱える多様な課題とその解決策に知見があります。こうした知見を活かし、職員の生産性向上を支援していきたいですね。

長崎県佐々町の取り組み

郵便関連業務の効率化②

郵便物の誤封入リスクと重い作業負担。異なる課題を一挙に解決できた

税務課 税務班兼収納班 係長 吉野 護

総務課 総務班 係長 河野 綾子

自治体で課題となりえる郵便関連業務は、郵便物の集計だけに限らない。大量の個人情報を扱う封入・封かん作業では、いかに誤封入のリスクを無くすかが課題となる。こうした課題に対し、佐々町(長崎県)は、封入・封かん作業全体を自動化することで、解決を試みた。税務課の吉野氏と総務課の河野氏に取り組みの詳細を聞いた。

多様な文書を同封するうえで、間違いない封入が求められる

―佐々町ではどのような郵便物を扱っていますか。

吉野 おもに各種税金・料金に関する案内や納付書を扱い、3月から7月にかけ、これらの送付を行っています。なかでも、文書の封入・封かん作業はこの業務の大半を占めます。特に固定資産税や介護保険料など送付先が多い納付書は、臨時職員を含む複数の職員がまるまる5日、負担の大きな封入・封かん作業に追われていました。

―具体的にどのような作業なのですか。

河野 まず、プリンターで出力した帳票を同じ宛名でまとめ、機械でホッチキス止めします。そして、その帳票の束とほかの通知文書などを突合させ、手作業で封入・封かんするのです。大量の個人情報を扱うので、封かん前も別の作業者が突合に誤りがないか確認。同姓同名の方も多くいらっしゃるので、慎重な作業が求められました。

吉野 こうしたなかで昨年、この作業工程を見直さなければならない状況が起こりました。

―なにが起こったのでしょう。

吉野 平成31年4月以降に発生するすべての税金・料金に関し、コンビニ収納に対応する必要があったのですが、コンビニではホッチキス止めされた帳票を受けつけてくれないのです。ただでさえ、手作業による封入・封かんは慎重さを要する作業ですが、帳票の束をバラのまま手で封筒に入れるのは誤封入のリスクをさらに高めます。そこで、帳票をミスなく確実に封入できる方法を探った結果、「封入・封かん機」という機械を知り、平成31年1月に導入しました。

5日かかっていた作業を、わずか1日で完結できた

―封入・封かん機とはどのような機械なのでしょう。

吉野 文書と封筒をセットすると、自動ですばやく封入・封かんしてくれるものです。その際、各文書に付与された専用のバーコードを読み取り、同じ宛先の文書を集約する「名寄せ」を行うので、誤封入のリスクを大きく減らせました。当町が導入したピツニーボウズジャパンの機械は、封かん後、カメラつきの検査装置で発送物に個別に付与された連続番号を画像で記録できるので、「どの住民への納付書は確実に封かんした」という情報管理も徹底できました。

この結果、従来4人で5日間かかっていた作業でも、ほぼひとりで1日以内に完結できるように。職員の業務負担軽減にも大きな効果を感じています。

―今後はどのように活用の幅を広げていきますか。

河野 封入・封かん機は現在、納付書だけで使っている状況です。名寄せの必要がない文書への活用はもちろんですが、専用のバーコードさえ文書に付与すれば、さまざまな文書を名寄せできるので、名寄せが必要な封入・封かん業務を調べ、業務効率化の効果を庁内全体に広めていきたいですね。

支援企業の視点

郵便物の名寄せを自動化すれば、正確な封入作業は実現できる

―郵便物の封入・封かん作業に課題を抱える自治体は多いのでしょうか。

はい。特によく聞かれるのは、「いかに誤封入による事故を防ぐか」という課題です。部署別では、税務課のほか、各種補助金に関する通知物を個別に送る必要がある子育て支援課など、個人情報を大量に発送する部署が抱えがちです。そうした部署では、臨時職員を雇用し、二重、三重のチェックを行いながら作業するというケースが多いです。

封入・封かん機では、名寄せ機能により、簡単な操作で正確な封入・封かんを行えるので、これだけで複数のチェックを行うための人員と時間を省けます。それに、高速に郵便物を処理できるのも大きな特徴で、当社製の場合、毎時最大5,400通を自動で封入・封かんできます。

―作業の正確性と速さ、両面でメリットが得られるのですね。

そのとおりです。封入・封かん機を導入している自治体からは、「機械を操作する職員だけで作業を完結でき、生産性が高まった」と評価を得ています。

封入・封かん機の効果を最大限発揮するには、名寄せ機能をいかに活用するかがポイントですが、当社では、機械が読み取るバーコードを既存の文書ファイルに記入できるクラウドシステムも提供。A4サイズの帳票や文書ならば、バーコードを柔軟に付与できるので、封入・封かん機の活用を庁内で広げられます。このほか、機械の活用法や郵便物にかかわるさまざまな課題の解決策について当社は多くのノウハウを蓄積しているので、気軽に相談してほしいですね。

| 設立 | 昭和56年1月 |

|---|---|

| 資本金 | 4億円 |

| 従業員数 | 138人(平成31年3月31日現在) |

| 事業内容 | 郵便と小包の発送業務の効率化およびデジタル・トランザクションの分野における、製品・ソリューション、サービスの提供 |

| URL | https://www.pitneybowes.com/jp |

| お問い合わせ電話番号 | 0120-00-9537(平日9:00~17:00) |

| Webからの 問い合わせは こちら |

https://www.pitneybowes.com/jp/smb-inquiry/ |

ソリューションの資料をダウンロードする

.png)