.png)

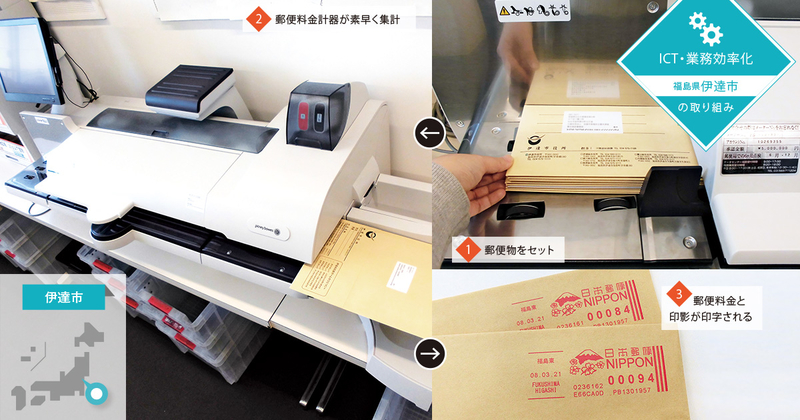

福島県伊達市の取り組み

郵便関連業務の自動化①

煩雑な郵便物の集計は機械に任せ、「1日1回の短時間作業」に

総務部 総務課 副主幹 兼 文書法規係長 小野 和大

総務部 総務課 文書法規係 主任主事 小山 真由美

※下記は自治体通信 Vol.29(2021年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

日々さまざまな通知を住民に届ける自治体にとって、郵便物の発送は欠かせない日常業務となっている。なかでも、郵便物の集計作業は毎日断続的に発生し、職員の負担となりがちだ。こうしたなか、伊達市(福島県)ではこの作業を機械で自動化し、職員がコア業務に専念できる時間を増やすことができた。機械の詳細や導入効果について、総務課の小野氏と小山氏に聞いた。

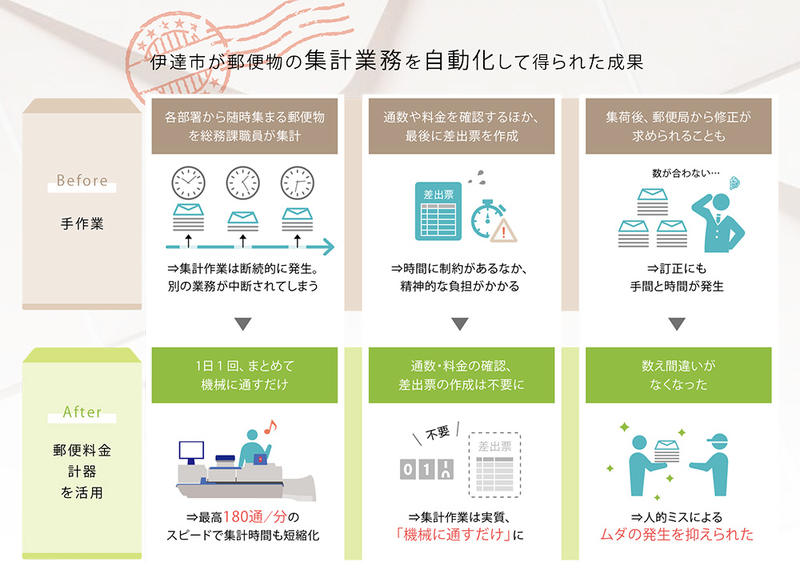

郵便物が届くたびに、進行中の業務を中断

―総務課ではどのような郵便発送業務を行っていましたか。

小山 各部署から随時集まってくる郵便物の集計から、集荷の対応まで、すべてを文書法規係で行っていました。

このうち集計作業では、郵便物を定型・定型外に分けたうえで、1通ごとに重量を計測。さらに料金ごとに郵便物を数えます。集荷がある夕方までにすべての集計結果をまとめた差出票を作成し、郵便物とともに郵便局員に手渡していました。

―集計の作業にはどのくらいの時間がかかっていたのでしょう。

小山 断続的に発生する作業を合計して2~3時間かかっていました。集荷後は10~30分かけて郵便局員が料金や通数を確認するのですが、この際に差出票の記載内容と相違があれば、訂正を行うためにさらに時間がかかってしまうこともありました。

集計そのものは単純な作業ですが、作業が発生するたびに職員は自身の業務が中断されます。スピードと正確さも求められるため、職員の精神的な負担にもなっていました。

小野 こうしたなか、一連の集計作業を自動化して職員の負担を軽減できる「郵便料金計器」の存在を知り、自治体への導入実績が抱負なピツニーボウズジャパンの製品を平成30年に導入しました。

1分間180通のスピードで、重量計測と印字を一気に処理

―「郵便料金計器」とは具体的にどのような機械ですか。

小野 郵便物を通すと、重量を瞬時に計測したうえで郵便局に承認を得た印影と郵便料金を封筒に自動で印字してくれる機械です。導入によって、郵便物を1通ずつ手で数えたり計量したりする煩雑な作業はいっさいなくなりました。当市が導入した機種では1分間に最高180通を処理してくれるので、集計にかかる作業は集荷前の1時間程度に収まるように。さらに、郵便料金計器を通した郵便物は差出票が不要になるので、郵便物の発送にかかる職員の手間は大きく軽減されました。

集計作業の大部分を機械に任せることで、私たち文書法規係では、条例や規則の審査といった人にしかできないコア業務により専念できるようになりました。

小山 それだけでなく、郵便料金計器の導入によって、集荷時間を過ぎた後に郵便物を発送する場合にもメリットを得られています。

―どのようなメリットですか。

小山 郵便物に切手を貼る必要がなく、郵便物は機械に通したらそのままポストへ投函するだけで済むことです。従来、集荷時間が過ぎた後に郵便物を発送したい職員はその都度、部署内で決裁手続きを行い、切手を総務課に受け取りに行く必要がありました。しかし郵便料金計器を通した郵便物は料金後納扱いとなるので、そもそも切手を貼らなくても済むようになるのです。

―今後は郵便料金計器をどのように活用していきますか。

小野 まずは、郵便料金計器の活用を全庁の職員に広めていきたいですね。導入当初から、郵便料金計器を使った集計作業は総務課だけで行っていましたが、今年からはピツニーボウズジャパンに制作してもらった動画で機械の操作方法を周知し、各部署の担当者に機械を使ってもらう運用を始めました。郵便料金計器には、印影や料金以外にも、任意の文字や絵柄を印字できるといった便利な機能が多く搭載されています。こうした機能も積極的に活用し、郵便関連業務の改善を全庁で進めていきたいですね。

北海道石狩市の取り組み

郵便関連業務の自動化②

郵便料金計器の活用を全庁に広め、集計作業の負担はほぼ「ゼロ」に

自治体のなかには、郵便物の集計作業を会計年度任用職員に任せているケースも多い。こうした自治体のひとつだった石狩市(北海道)では、郵便料金計器を全庁的に運用することで、郵便発送業務が簡素化され、専任者を置かずに業務を行えるようになったという。郵便料金計器の導入経緯や、具体的な運用方法を、総務課の舛屋氏に聞いた。

各部署で約50人の職員が、日常的に機械で郵便物を処理

―石狩市が郵便料金計器を導入した経緯を教えてください。

当市ではもともと、午前中から出勤する非常勤職員が、各部署から総務課に届けられる郵便物について手作業で通数や料金の確認を行っていました。1日に当市が発送する郵便物は約1,000通にのぼり、集計作業はスピードと正確さが求められます。しかし、年度の初めには非常勤職員が変わるため、作業に慣れるまでは集荷時間に間に合わなかったり、差出票の記載方法を間違えたりしがちでした。

こうしたなか、『自治体通信』を読んで郵便料金計器を知り、近隣で導入している千歳市を視察しました。その際、郵便物を非常にすばやく正確に機械が集計するようすを見て、大きな導入効果を期待できると判断。令和2年度にピツニーボウズジャパンの郵便料金計器を導入することにしたのです。

―導入後はどのように郵便物の集計業務を行っているのでしょう。

機械を使った郵便物の処理を各部署の職員に行ってもらっています。もともと、総務課以外の職員は郵便物の処理には直接携わっていなかったため、当初は新しい機械の使用にとまどう声も聞かれました。しかしピツニーボウズジャパンの郵便料金計器の操作は、会計科目をタッチパネルで選択したうえで、郵便物の向きを揃えて機械にセットし、スタートボタンを押すだけ。いまでは各部署の約50人の職員が毎日、当たり前のように郵便料金計器を活用しています。

―実際にどのような効果を得られていますか。

郵便物の集計にかかる時間や手間を、自動化で大きく低減したうえ、さらに作業を全庁的に分散したことで、日常的な郵便物の発送にかかる業務量は激減しました。

こうして、各部署での郵便料金計器の利用を始めてからは、かつて非常勤職員が朝から夕方まで随時行っていた集計作業の負担はほぼ「ゼロ」になりました。このように発送業務が簡素化されたことにより、課内でマニュアルの共有が進みました。念のために日々の担当者は決めていますが、不在の場合でも柔軟な対応がとれています。専任の職員を配置せずに業務を行えるようになったことは大きなメリットです。

このほか、月末には1ヵ月分の郵便物の経費処理を私たち総務課が行うのですが、その際も郵便料金計器が役に立っています。

会計科目別の郵便料金も、月末にまとめて一瞬で集計

―経費処理に郵便料金計器をどのように活用しているのですか。

ピツニーボウズジャパンの郵便料金計器には、毎回の利用時に選択される会計科目を、郵便料金などのデータとともに集計してくれる機能があるので、それを経費処理の際に使っています。かつては、日々作成された差出票を月末にすべてまとめ、会計科目ごとに郵便料金を算出。そのうえで各部署に経費を通知し、伝票を起こしてもらっていました。この作業には数字の確認を含め2人がかりで1~2時間かけていましたが、現在は、郵便料金計器から一瞬で1ヵ月分の集計データを作成できています。総務課は現在、そのデータファイルをもとに経費をメールで各部署に通知するだけで済んでいます。

―郵便料金計器を使って、今後は郵便発送業務をどのように改善していきますか。

ピツニーボウズジャパンによると、郵便料金計器を使った郵便発送業務の運用方法には自治体によって異なることもあるそうです。バーコードを使って部門コードを読み取るといった、当市ではまだ活用していない機能があると聞いています。すでに郵便料金計器の基本的な機能を多くの職員が活用できる体制が整ったため、今後はほかの自治体での活用方法も含め、より効率的な運用を研究していきたいですね。

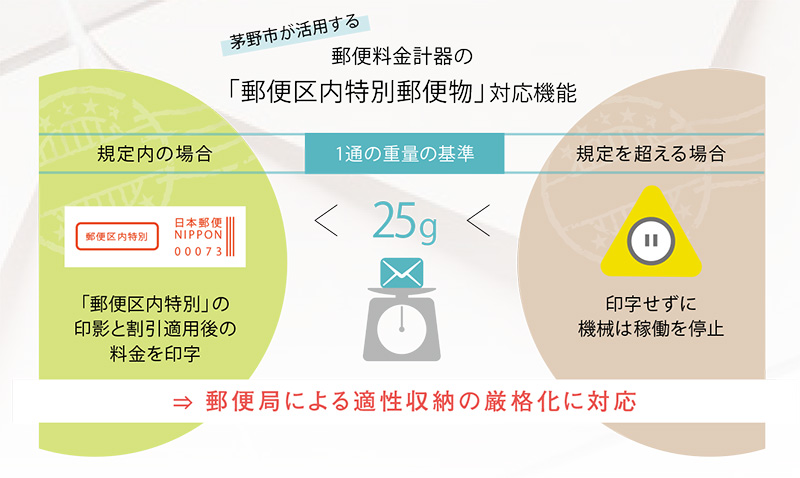

長野県茅野市の取り組み

郵便関連業務の自動化③

厳格な集計が必要な特別郵便も、1gの誤差なく正確に計量できる

多くの自治体が、一定条件を満たした場合に料金が割り引かれる「郵便区内特別郵便物」制度を頻繁に活用している。しかし近年は、郵便局での適正収納が厳格化され、より正確な集計が求められるようになった。こうしたなか、茅野市(長野県)は、郵便料金計器の機能により1g単位での正確な処理を実現している。取り組みの詳細について、同市の小泉氏に聞いた。

1通でも条件を満たさなければ、差し戻されてしまう

―茅野市では「郵便区内特別郵便物」制度をどのくらいの頻度で活用していますか。

ほぼ、毎日活用しています。当市では、同一の郵便区内宛、同一形状で1通当たりの重量が25g以内の郵便物を一ヵ所にまとめてもらっています。これが100通以上集まった時点で、総務課の職員が郵便区内特別郵便物を適用する処理を行っています。しかし、郵便局での適正収納の厳格化に伴い、以前は集荷後の郵便物の差し戻しが頻繁に起きてしまっていました。

―どのような理由で差し戻されるのでしょう。

もっとも多かったのは、「同一形状の郵便物の束に、割引適用の条件に合っていない郵便物が混じっている」という理由でした。たとえば、すべて1通当たりの重量が25g以内だと見込んでも、封入されている中身の重さのわずかなバラツキによって、25gを超過してしまうケースはよくあります。その場合、25gを超えた郵便物は割引の適用外となってしまうため、追加料金の支払いを求められてしまうのです。

こうした郵便区内特別郵便物にかかわる集計ミスは、昨年に導入したピツニーボウズジャパンの郵便料金計器の計測機能で解消することができています。

―それはどのような機能ですか。

郵便物を郵便料金計器に通した際、あらかじめ設定した重量を超過している場合、印字をせずに稼働を自動で停止する機能です。この機能を使えば、1gの誤差なく正確に25g以下の郵便物のみに印字することができるのです。当市が利用する郵便局では、郵便料金計器を通して集計した郵便物については、機械に対する信頼性のもとで、郵便局内での再確認を行わずに「郵便区内特別郵便物」制度を適用してもらっています。郵便料金計器では、「郵便区内特別」の印影と割引適用後の料金も自動で印字してくれるため、「郵便区内特別」の判を一通一通手で押す作業もなくなりました。

総務課の職員は現在、この計測機能にバーコードスキャン機能を組み合わせることで、より確実な集計作業を実現しています。

バーコードスキャンの活用で、会計科目ごとの集計も正確に

―バーコードスキャン機能についても詳しく聞かせてください。

郵便料金計器に郵便物を通す前には、郵便物の会計科目をタッチパネル上で設定する必要があるのですが、科目の数は100以上あるため、間違えた科目をタップしてしまうことがありました。そこでピツニーボウズジャパンから提案されたのが、バーコードスキャン機能の活用でした。

各部署の職員には郵便物を持ち込む際、会計科目別のバーコードが記載されたカードを同時に置いてもらいます。総務課の職員は、このカードを専用のバーコードリーダーでスキャンするだけで、正しい会計科目を設定したうえで郵便料金計器を利用できるのです。

―さまざまな機能を積極的に活用していますね。

ええ。当市は長野県内ではじめて(※)自動タイプの郵便料金計器を導入した自治体となりました。導入後は、複数の近隣自治体が当市の郵便物集計作業を視察に訪れています。今後も郵便発送業務にまつわる業務改善のモデルケースをつくっていきたいですね。

たとえば現在は、郵便物の封入・封かん作業の自動化も検討しているところです。新型コロナウイルスのワクチン接種をめぐり、接種に必要なクーポン券の発行を今後担当する部署からは、「封入・封かん機」という機械の導入を求める声があがっているのです。郵便業務に関するさまざまな課題を庁内で洗い出しながら、職員の生産性向上につなげていきたいと考えています。

※デュプロ販売調べ

販売代理店の視点

郵便関連業務の自動化は、マンパワー確保への有効な選択肢に

―自治体における郵便関連業務の自動化は進んでいますか。

はい。業務を自動化する郵便料金計器と封入・封かん機はいずれも歴史の長い機械ですが、近年は自治体での導入が急増しています。その背景には、「平成の大合併」により、職員数に対して自治体が取り扱う郵便物の量が増えたことや、郵便局による集荷の廃止や適正収納の厳格化で自治体の業務負担が増大したことがあります。

―実際にどのような自治体が導入しているのでしょう。

かつては財政が比較的潤沢な自治体が導入する傾向がありましたが、最近はその傾向が薄まっています。これは、職員数の減少を背景に、コストをかけてでも一人ひとりの職員の負担を軽減したいと考える自治体が増えているためです。一方で、会計年度任用職員を雇用して郵便関連業務に従事してもらうケースもありますが、雇用形態を問わず、職員は人にしか行えないコア業務に専念すべきです。そのためには、正確な作業を迅速に行える機械の導入は、マンパワー確保策として有効な選択肢となります。

―今後の自治体に対する支援方針を聞かせてください。

当社はピツニーボウズジャパンの製品を取り扱い、多くの自治体を支援してきました。こうした実績で培ってきた自治体業務や郵便制度に関する知見を活かし、職員の業務改善に貢献していきます。デュプログループは全都道府県に拠点を抱え、幅広いサポート体制を整えています。郵便関連業務でお困りの方は、気軽にご相談ください。

| 創業 | 昭和29年3月 |

|---|---|

| 資本金 | 4,000万円 |

| 売上高 | 93億2,959万円(令和2年5月期) |

| 従業員数 | 201人(令和2年4月現在) |

| 事業内容 | OA機器の販売や基幹系業務システムの設計・開発・販売など |

| URL | https://www.duplo.ne.jp/ |

広島県府中市の取り組み

郵便関連業務の自動化④

誤封入リスクを抑えつつ、スピーディな封入・封かんを実現

総務部 総務課長 切原 秀隆

税務課 資産税係 田中 秀明

自治体が行う郵便関連業務は、集計作業のほかに、封入・封かん作業が含まれるケースもある。この作業では、個人情報を取り扱うことから、いかに誤封入を防いで正確な作業を行うかが課題となる。こうした課題に対し、府中市(広島県)では、作業を機械で自動化することで、誤封入のリスクを低減した。機械導入の背景や具体的な成果について、同市の切原氏と田中氏に聞いた。

長時間の単純作業が、誤封入のリスクを生んでいた

―府中市ではどのような業務で郵便物の封入・封かん作業が発生していますか。

田中 税務課では、固定資産税や市県民税、軽自動車税などの納税通知書の送付で、1年間に合計約6万5,000通の封入・封かん作業が発生しています。

切原 税務課以外では、介護保険課や市民課、女性子ども課、健康推進課などの部署でも、封入・封かん作業があり、いずれも職員が手作業で行っていました。

―具体的にはどのような作業を行っていたのでしょう。

田中 帳票を折りたたみ、宛先ごとに文書を集約する「名寄せ」を行ったうえで封筒に入れ、のりづけしていました。特に通数が多いのは固定資産税の通知で、その数は約2万通。約10人がかりで延べ約500時間をかけ、この作業につきっきりで対応していました。

切原 こうした単純作業が長時間続くことで、誤封入のリスクがつねに伴うことは大きな課題でした。名寄せの二重チェックは行っていましたが、疲労すると人は思いも寄らないミスを起こしてしまうもの。職員はみな強い不安を感じながら作業に取り組んでいました。そこで当市は、こうした誤封入リスクの低減や作業時間の短縮を目的に、封入・封かん作業を自動化する機械の導入を検討。ピツニーボウズジャパンの「封入・封かん機」を令和2年に導入しました。

1時間で最大5,400通封入

―封入・封かん機とはどのような機械ですか。

田中 紙折りから、封入、のりづけまで一連の作業を行ってくれる機械です。ピツニーボウズジャパンの機械では、宛先情報を付与したバーコードを印字することで同じ宛名の文書を正確に封入できるため、懸念だった誤封入のリスクを抑えられました。

切原 当市が導入した機種は、1時間で最大5,400通のスピードで処理できるので、作業にかかる時間も大幅に短縮できました。たとえば、1回に約3,000通を発送する介護保険の給付通知では従来、封入・封かん作業に5人で約70時間をかけていましたが、自動化により、2人がかりの2時間半で終えることができました。

職員の業務改善を、行政サービス向上につなげる

―郵便関連業務にまつわる今後の改善方針を聞かせてください。

田中 封入・封かん機を活用できる業務を広げるため、現状で使用している帳票や封筒の仕様変更を検討しています。特に帳票の仕様変更にはコストがかかりますが、手作業にかかる人的コストや職員の精神的負担と比較すれば、自動化によって長期的に得られるメリットは大きいと考えています。

切原 当市では郵便料金計器も同時に導入し、集計業務の簡素化を含めた郵便関連業務の効率化や、郵便料金の削減に成功しました。機械に任せられることは任せ、職員は人にしかできない業務に専念する。そうすることで、職員の業務改善を行政サービスの向上につなげていきたいですね。

支援企業の視点

郵便関連業務の自動化ニーズで、2年間に121団体が機器を導入

Sending Technology ソリューションズ営業本部 パートナーセールス部 次長 谷村 竜郎

―自治体で郵便関連業務を自動化するニーズが急増しているそうですね。実際にどのくらいの機器が導入されていますか。

当社が提供する郵便料金計器と封入・封かん機は、令和元年度から2年度にかけて、延べ121の自治体に導入されています。このうち、令和2年度に導入した自治体は延べ90団体にのぼります。急速に導入が増えている背景には、近隣自治体の導入がきっかけで機器の認知度が高まっていることもあります。コロナ禍を背景にオンラインツールを使った遠隔でのデモンストレーションも可能になり、多くの自治体担当者にソリューションを見てもらえる機会も増えています。ご関心のある自治体の方は、ぜひご連絡ください。

| 設立 | 昭和56年1月 |

|---|---|

| 資本金 | 4億円 |

| 事業内容 | 135人(令和3年3月1日現在) 事業内容/郵便と小包の発送業務の効率化およびデジタル・トランザクションの分野における、製品・ソリューション、サービスの提供 |

| URL | https://www.pitneybowes.com/jp |

| お問い合わせ電話番号 | 0120-00-9537(平日9:00~17:00) |

| Webからの 問い合わせはこちら |

https://www.pitneybowes.com/jp/smb-inquiry/ |

ソリューションの資料をダウンロードする

.png)