※下記は自治体通信 Vol.50(2023年6月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

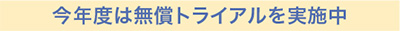

全国でDXの機運が高まるなか、多くの人々が利用するSNSのLINEを活用して、住民サービスの提供や行政手続きのオンライン化を図る自治体が増えている。座間市(神奈川県)もそうした自治体の一つで、防災訓練における職員同士の情報連携をLINEで行えるようにし、大きな成果を得たという。取り組みの詳細を、同市の情報システム課と危機管理課の各担当者に聞いた。

※担当者の所属・肩書は取材時のものです

メールでの情報連携に、感じていた「不安」

―防災訓練においてLINEの活用を始めた経緯を教えてください。

矢萩 当市は令和3年3月に「LINE公式アカウント」を開設すると同時に、「拡張ツール」と呼ばれるシステムを導入し、さまざまな行政手続きを行える機能を実装してきました。これまで実装してきた機能の数は累計140以上にのぼります。その多くは住民向けですが、あるとき危機管理課から「職員同士のやりとりに活用できないか」と相談を受けたのです。

鈴木 私たち危機管理課では年に3回、メールを使った安否確認訓練やテスト配信を行うのですが、連絡が届かない職員が年々増えていました。それは、格安キャリアの普及に伴い職員のアドレスが頻繁に変更されるようになったことが要因の一つに考えられます。そのため、メールのみを災害時の情報連携手段とすることに不安を感じていました。そこで当課は、キャリアを変更しても使い続けられ、多くの職員が使い慣れているLINEは優れた情報連携手段になりえると期待し、新たな機能の実装を情報システム課に打診したのです。

―機能の実装は、どのように進めていったのですか。

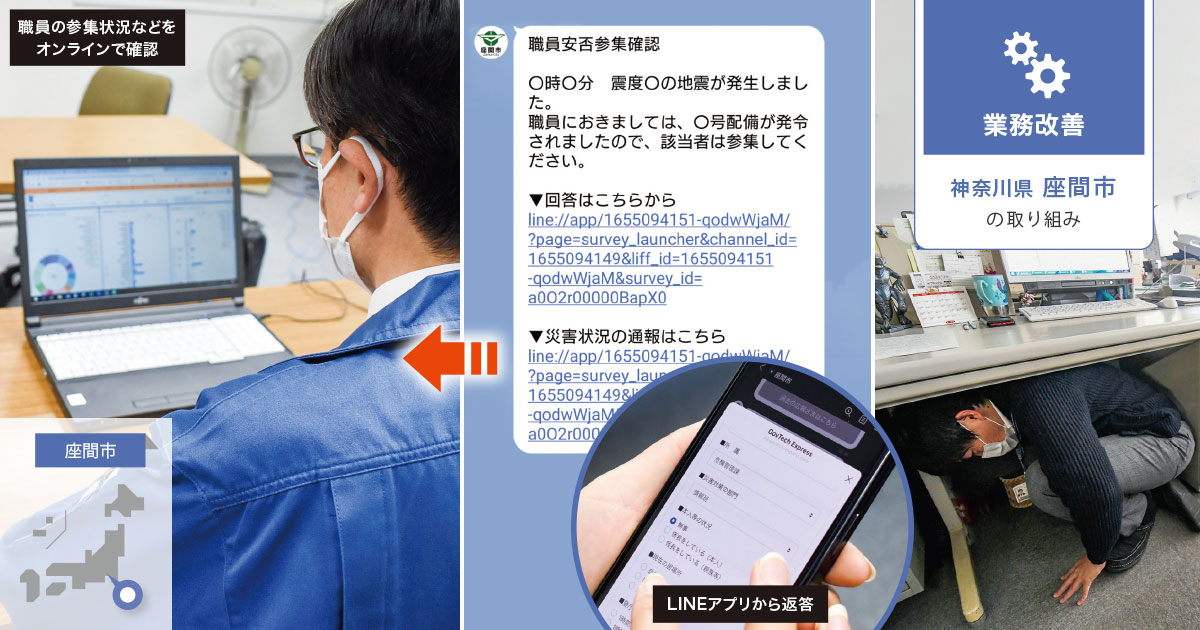

矢萩 当課が直接、機能を構築しました。当市が導入しているLINE拡張ツール『GovTech Express』は、職員が自らさまざまな「機能パーツ」を組み合わせ、LINE機能を構築できるのです。新たに構築した安否確認機能は、メッセージを受け取った職員が安否状況や現在の居場所、登庁予定時刻などをフォームから返答できるものです。

鈴木 私たちはさっそく、この機能を用いた安否確認を今年1月の防災訓練で実施しました。

安否や参集状況を、迅速に可視化し報告できる

―利用した職員の感想はいかがでしたか。

鈴木 「LINEはプッシュ通知が行われるので、受信に気づきやすい」、「慣れ親しんだLINEを使えるので、スムーズに返答できた」といった声が寄せられました。私たち危機管理課の職員も、業務効率化の効果を実感しています。

―詳しく聞かせてください。

鈴木 従来は毎年、職員配備体制が編成される度に、私たちが「即応班」や「避難所開設員」といったチームごとに職員の名前をメーリングリストに登録していました。今回はLINEの活用に伴い、防災訓練の安否返答時に職員に自分が配備されたチーム名を選択 してもらう運用に変更しました。これにより、登録作業にかかる負担を軽減しつつ、「セグメント配信」によって特定チームの職員のみにメッセージを送信できる体制を築けました。このほか、職員からの返答結果は簡単かつ即時にグラフなどに可視化できるので、職員の安否や参集状況をより迅速に上長へ報告できるようになりました。LINEの活用により、災害対応の機動力を高めるための重要な情報連携基盤を構築できたと思っています。

―今後、どのような方針でLINEを活用していきますか。

鈴木 防災分野では住民向け機能も多数実装しています。たとえば、災害時の行動や避難場所などをタイムラインに沿って確認できる「デジタル避難訓練」は、1日で5,000人以上が使うなど住民の防災意識向上に大きく寄与すると考えています。今後も、多くの人々にとって身近なLINEを活用し、市の防災力を強化していきます。

矢萩 すでに、当市LINE公式アカウントの「友だち」登録数は8万5,000人以上で、人口の6割を超える規模に達しています。今後は住民による実際の利用も促し、住民サービスの質や職員の業務効率を高めていきたいですね。

ここまでは、LINEに新しい機能を実装し、防災訓練における職員の情報連携を効率化させた座間市の取り組みを紹介した。このページでは、同市の取り組みを支援したBot Expressを取材。防災分野でLINEを活用する際のポイントについて同社の淺田氏に聞いた。

住民に的確な避難行動を促す、防災力強化ツールになる

―防災の取り組みにLINEを活用する自治体は増えているのですか。

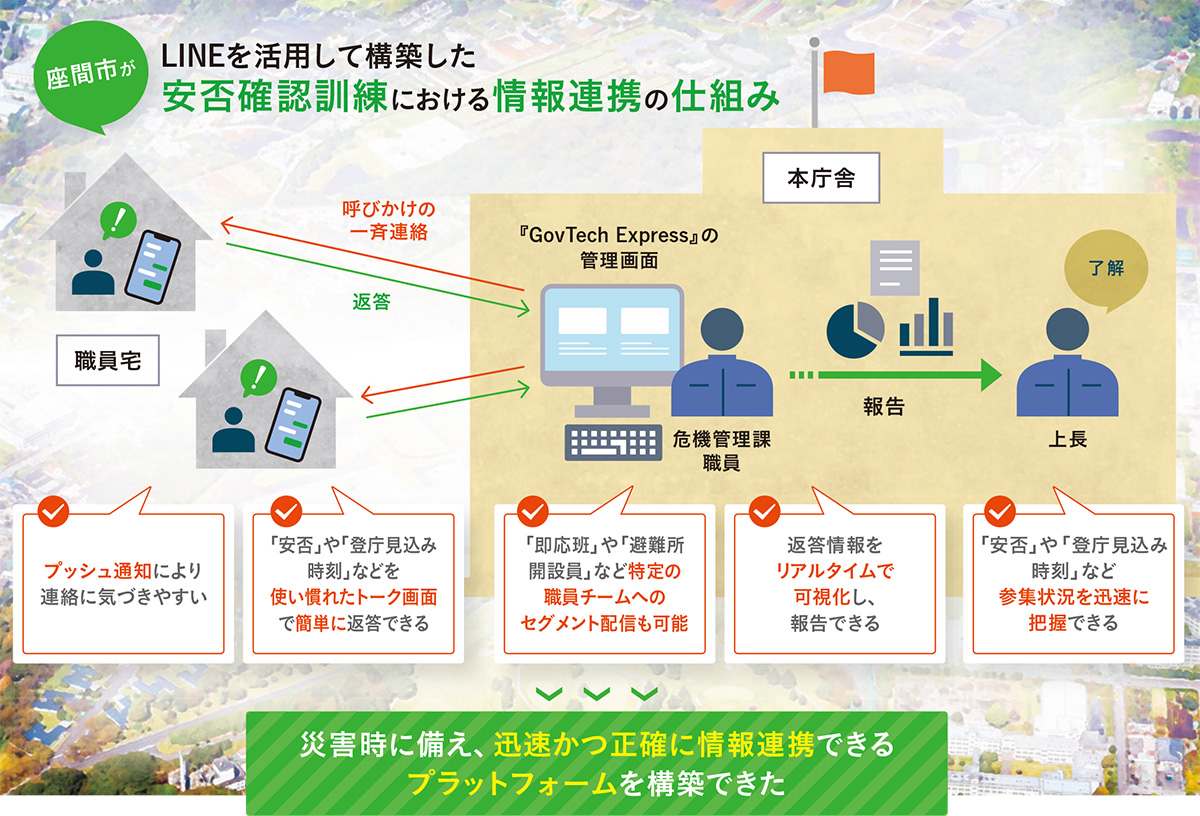

すでに多くの自治体が「LINE公式アカウント」を開設し、気象や防災に関する情報発信をLINEで行うケースが増えています。最近ではさらに、「拡張ツール」と呼ばれるシステムを導入してさまざまな機能を実装し、防災力強化につなげる活用も目立ってきました。

―具体的に、どういった活用が可能になるのでしょう。

たとえば、地域ごとにセグメント分けされたユーザーに情報発信することで、発災時により的確な避難行動を促せます。また近年は、住民がLINE上で災害時の避難行動について学べる「デジタル避難訓練」という活用法も注目されています。あわせてアンケート機能も実装すれば、訓練前後における住民の防災意識の変化も調査できます。座間市のように、職員参集など業務上の情報連携にLINEを活用する事例も増えてきました。

当社では、こうした自治体のさまざまな取り組みを支援すべく、『GovTech Express』という拡張ツールを提供しています。

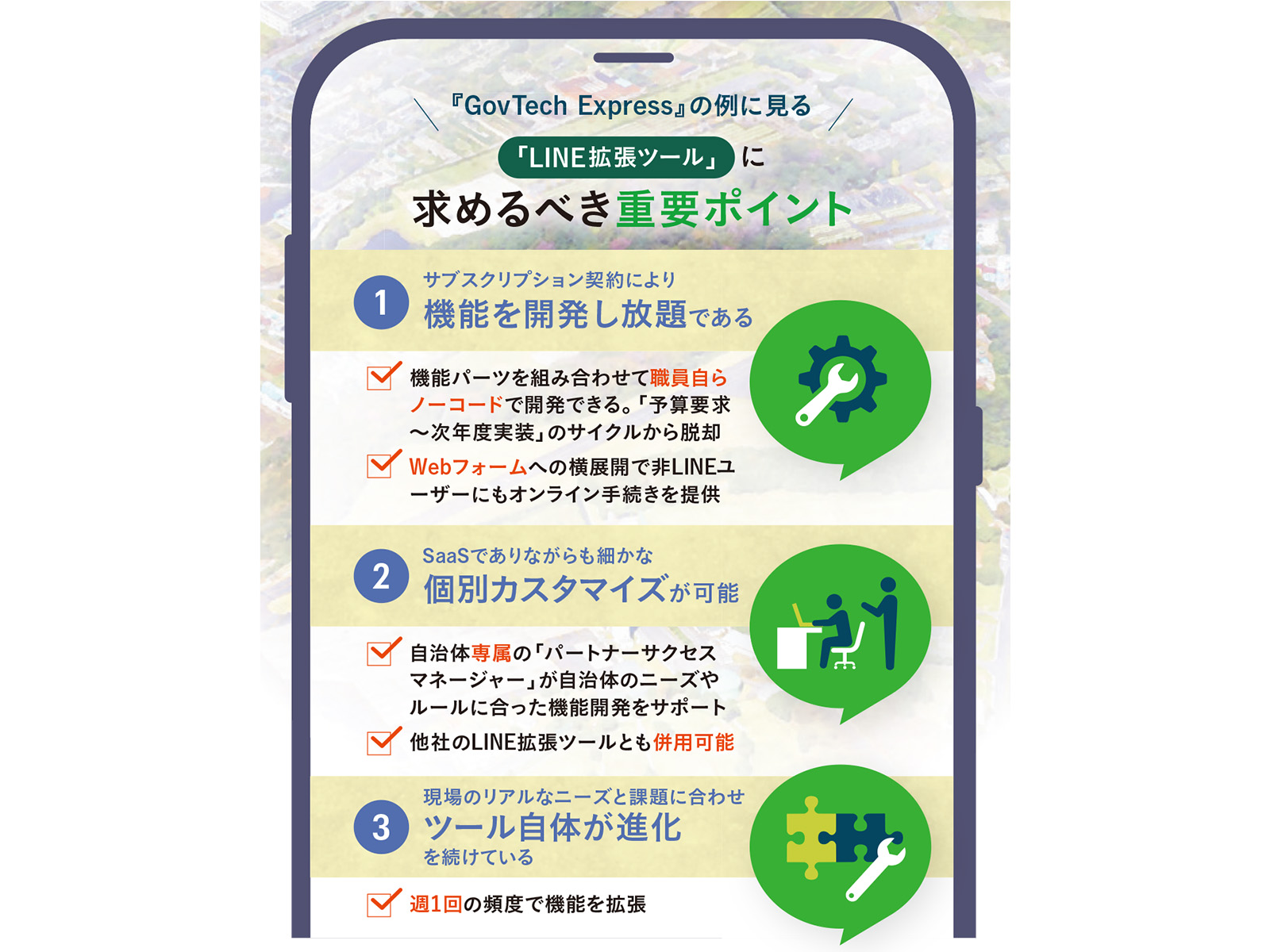

―特徴を教えてください。

まず、さまざまな機能を定額で数の制限なくLINEに実装できる点です。たとえば防災関連では、「デジタル避難訓練」や「避難所検索」、「罹災証明書の申請」、「防災メールとの連携」といった機能をテンプレートとして用意しています。さらに職員は、「機能パーツ」を組み合わせてオリジナルの機能を自由に開発できます。災害時の活用を促す観点からは、こうした便利な機能を充実させ、自治体のLINE公式アカウントを住民に普段使いしてもらうことが重要です。防災以外では、「ごみの収集予約」や「証明書のオンライン申請」などの機能が実装できます。また、機能の開発に際して、徹底的に伴走支援が可能なのも『GovTech Express』の特徴です。

150を超える自治体での、LINE活用事例を共有

―具体的に、どのような支援を行っているのですか。

一般的なテクニカルサポートはもちろん、自治体に実装したい機能のイメージがある場合、プロトタイプを数日という短期間で作成したり、他自治体が実装している機能を雛形として提供したりしています。はじめのうちは、職員自らゼロから開発を進めることにハードルを感じるかもしれませんが、そこに当社は、「パートナーサクセスマネージャー」という自治体専属のスタッフが徹底的に伴走するのです。これにより、多くの導入自治体において、職員が機能開発を自走できるようになった事例が生まれています。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

現在、『GovTech Express』を導入する自治体の数は150を超えています。そうした多くの自治体のリアルなニーズや課題に対応するため、『GovTech Express』自体、週1回の頻度でアップデートを続けています。このようなきめ細かな支援を通じて当社が蓄積してきたLINE活用に関する知見は、毎月開催するイベントや公式「note」を通じて未導入の自治体にも共有しています。当社のLINE公式アカウントからもイベントの案内や導入事例を届けています。機能デモも体験できますので、ぜひご確認ください。

感染症対策の一貫として、「デジタル避難訓練」を令和4年6月にLINE公式アカウント上で実施。住民は時間や場所を問わず参加できるため、利用回数は15日間で7万回以上にのぼった。参加者へのアンケートでは、99%が「自宅や地域の危険性を確認できた」、93%が「防災意識が高まった」とそれぞれ回答するなど、大きな成果を確認できた。

LINE公式アカウント上に、職員だけが使える機能「職員用通路」を実装。避難所運営などにおいて、従来電話で行っていた情報連携をLINEに代替した。LINEで受けた報告データは『GovTech Express』のシステムで自動集計され、ExcelやCSVで出力可能。担当者への報告依頼を自動配信し、報告忘れを防止する機能も実装している。

| 設立 | 平成31年2月 |

|---|---|

| 資本金 | 1億円 |

| 従業員数 | 12人(令和5年4月現在) |

| 事業内容 | 官公庁専用対話型アプリケーション『GovTech Express』の開発提供 |

| URL |

▼Bot ExpressのLINE公式アカウントはこちら

デモアカウントより、実際の操作感を体験できます。

ぜひお試しください。

自治体事例紹介イベントの情報なども公開。