.png)

※下記は自治体通信 Vol.52(2023年9月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

スマートシティの実現に向けた施策が各自治体で行われている。羽咋市(石川県)もそうした自治体のひとつで、スマートシティ構想の核としてEBPM(Evidence Based Policy Making)に着目した。さまざまな情報を集約できるデータ連携基盤を導入し、職員だけでなく住民もデータの利活用が可能な環境を整えたという。市長の岸氏に取り組みの詳細を聞いた。

スマートシティ構想の核には、データの利活用が必要不可欠

―羽咋市では、スマートシティの実現に向けてどのような取り組みを行っているのでしょう。

まず当市では、令和3年度に庁内横断的なプロジェクトチームを立ち上げました。これはスマートシティ構想だけに限らないのですが、住民ニーズが多様化・複雑化している昨今、ひとつの課で解決できる行政課題は少なくなっています。そのため、全庁で力を合わせることで、有効な施策を打ち出そうと考えたのです。

庁内でメンバーを公募し、ボトムアップ型で企画案を出してもらいました。さまざまな案が出るなか、「EBPMを推進していくべきではないか」という話が出たのです。

―EBPMに着目した理由はなんでしょう。

議論を進めるなかで、「そもそもスマートシティ構想の核になるものとして、さまざまなデータの利活用が必要不可欠」という共通認識が生まれたからです。たとえば、独居老人の世帯における水道スマートメーターの利用状況は、単に水道料金の徴収だけにとどまらず、安否確認の根拠にもなりえます。水道スマートメーターは地域整備課の所管ですが、健康福祉課でも活用できるわけです。そうしたデータは庁内外に点在している状態です。そこで、あらゆるデータを集約していけば、職員だけでなく住民にも有効利用できる仕組みになると考えました。

そこで、その仕組みを導入するべく、プロポーザル方式で事業者を募った結果、インテックのデータ連携基盤を選定し、令和4年8月から構築することにしたのです。すでにほかの自治体での導入実績が豊富なほか、フォロー体制が充実している点を評価しました。

小規模自治体ならではの、EBPMを推進していきたい

―その後、どのように運営を行っているのですか。

まずはインテックのアドバイスを受けながら、住民生活に密着したデータを集めました。具体的には、気象情報やカメラ、道路情報、公共施設や避難所の一覧など、当市をはじめ、国や県がもつデータをダッシュボード上に集約して可視化しました。当市独自のデータとしては、同社の協力を得て積雪深センサを新たに設置。いままではカメラによる確認のみでしたが、「何㎝積もったか」というセンシングデータが得られることで、より適切な除雪車の出動が可能になります。

また、独自のアイコンやグラフなど、データの見せ方もインテックにいろいろ工夫してもらいました。集めた情報は、「データ公開サイト」という名称で今年の5月から当市HPで公開しています。

―今後におけるデータ連携基盤の活用方針を教えてください。

ひとまず、国・県・市など官公庁が所有するオープンデータをデータ連携基盤に集約して「見える化」し、住民に公開できました。今後のステップとしては、集めたデータを行政施策に活かすことに加え、さらなるデータの充実を図っていきたいと考えています。

たとえば、見守りサービスとして児童に専用端末をもたせて、保護者のスマホに位置情報を伝える「足跡データ」や、車載端末を利用して得た、車の急ハンドルや急ブレーキが起こった危険箇所を示す「走行データ」、児童の通学路マップや交通事故の統計情報など、さまざまなデータを見える化し、連携させようと考えています。そうすれば、住民に対してより安全・安心な暮らしの向上につながるデータを提供できるほか、新たな行政施策に活用できます。

当市は小規模自治体ですが、コンパクトなぶん、さまざまなデータを集めやすく、活かしやすいと考えています。誰もが利用できるデータ連携基盤を積極活用することで、小規模自治体ならではのEBPMを推進し、スマートシティの実現を目指します。

ここまでは、スマートシティの実現に向けて、まずはデータ連携基盤の構築を進めている羽咋市の事例を紹介した。ここからは、同市の取り組みを支援したインテックを取材。同社責任者の谷口氏に、データ連携基盤を導入するうえでのポイントなどを聞いた。

DXを追い風に、エビデンスの重要性が高まる

―データ連携基盤を検討・導入する自治体は増えているのですか。

はい。的確な政策立案を行うためには、データに基づくエビデンスが重要だという考えが、DXを追い風に高まっていることが理由としてあげられます。近年では技術の飛躍的な向上により、高性能のIoTセンサや通信回線が安価で使えるようになり、高精細なデータを手軽に得られるようになりました。それらを国や自治体がもつデータと組み合わせることで、より確度の高い政策立案が期待できます。そうして組み合わせた情報を、一手に集約できるデータ連携基盤が注目されています。

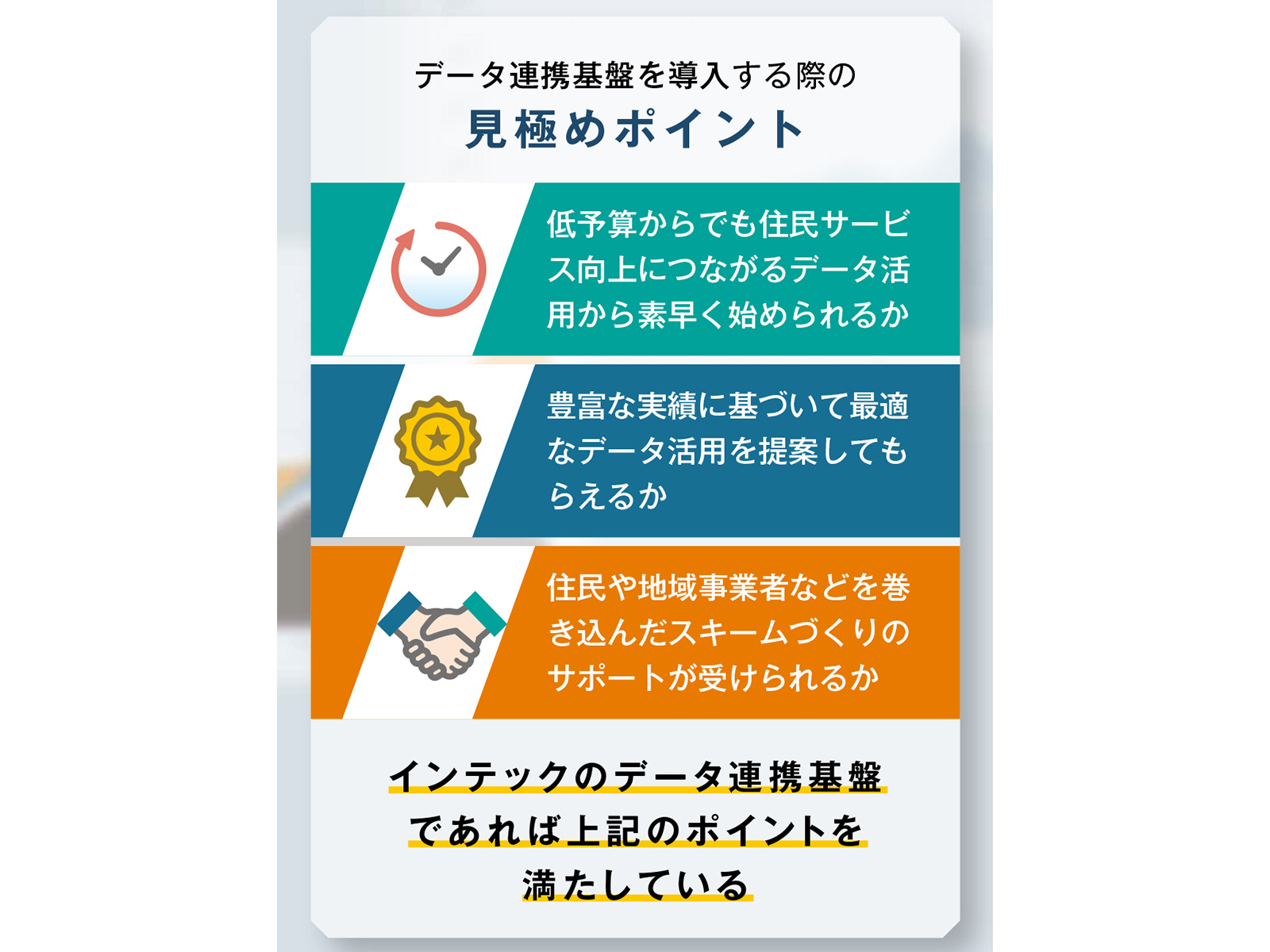

―データ連携基盤を導入する際の見極めポイントはなんでしょう。

1つは、低予算からでも住民サービス向上につながるデータ活用を素早く始められることですね。それなら自治体も導入しやすいうえに、すぐ課題解決に着手できますから。次に、豊富な実績に基づいて最適なデータ活用を提案してもらえるか。地域によって課題は異なりますから、それに見合った提案が必要です。最後に、住民や地域事業者などを巻き込んだスキームづくりのサポートが受けられるか。たとえば、自治体だけでなく産学官でのデータ活用ができれば、地域全体のDXも進みます。当社のデータ連携基盤は、これら3つのポイントをクリアしていると言えます。

―提供しているデータ連携基盤の詳細を教えてください。

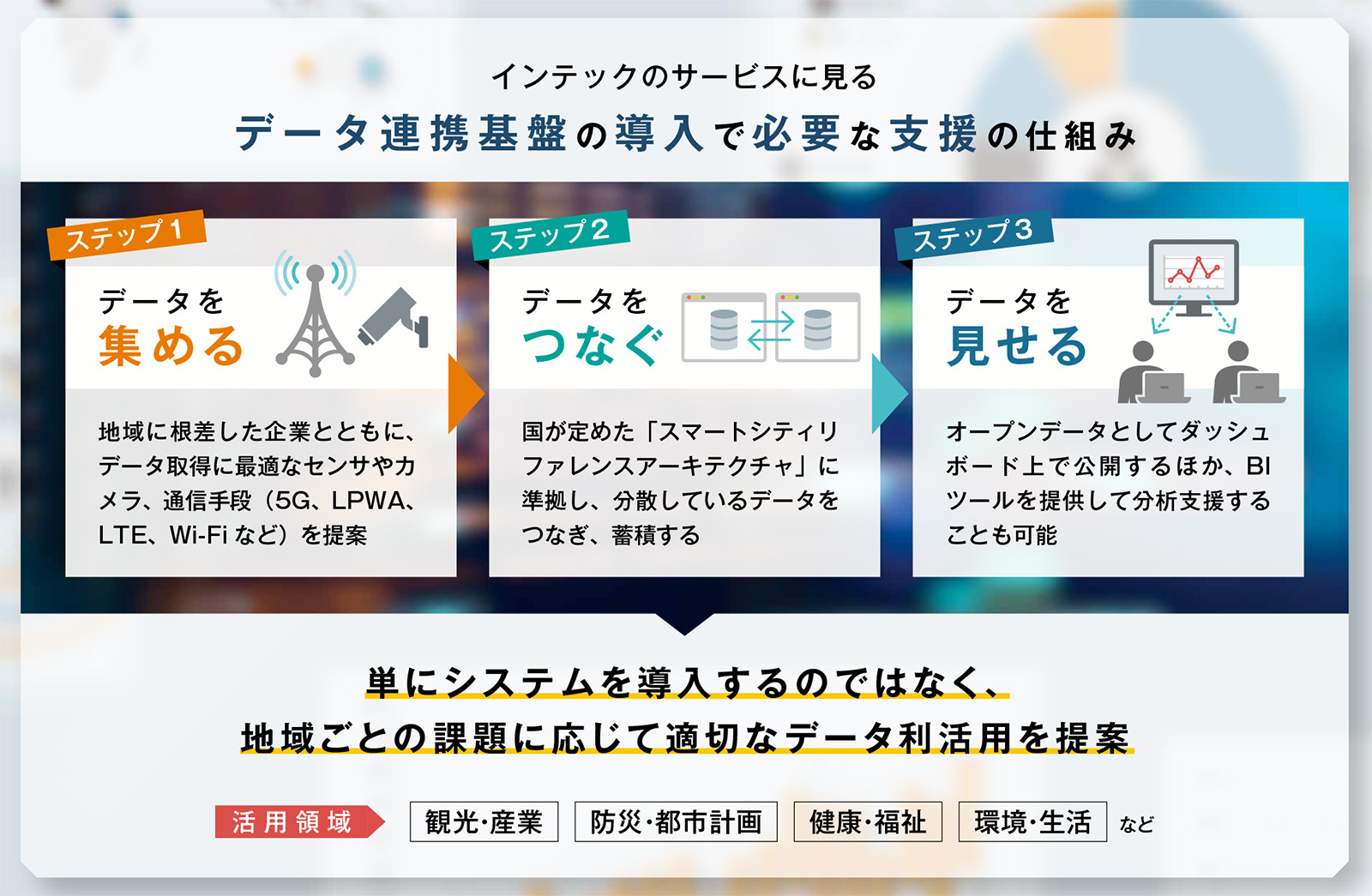

まず、クラウド型のサービスのため、自治体の導入計画に応じた段階的な導入をスピーディに行うことが可能です。そして、「データを集める」「データをつなぐ」「データを見せる」というステップで、データ連携基盤の導入支援を行います。「データを集める」では、取り入れるべきデータの種類を提案するほか、ケーブルテレビ事業者など地域に根差した企業とともにデータ取得に最適なセンサやカメラ、通信手段の提案も行います。

「データをつなぐ」では、国が定めた「スマートシティリファレンスアーキテクチャ*」に準拠しているため、既設の機器のデータも含め分散しているデータをAPIで容易にデータ連携・追加ができます。

*スマートシティリファレンスアーキテクチャ : 内閣府から提供されている、スマートシティ構築の際に考慮すべき内容が 体系的に整理された指針

約60年の経験に基づいて、課題解決策を提案

―「データを見せる」は、どう支援するのですか。

オープンデータとして見やすく加工して公開するほか、さらに細かい分析がしたい場合はBIツールを提供して分析支援することも可能です。こうした一連のサポートができるのも、当社が創業以来約60年にわたって自治体における地域ごとの課題をヒアリングし、それぞれの課題解決に必要なシステムを提案してきたからにほかなりません。そうした取り組みが評価され、全国からの引き合いも多く、導入実績を積み重ねています。

―自治体に対する今後の支援方針を教えてください。

当社が提供しているデータ連携基盤を、EBPMをより強化するツール、ひいては地域をより良くするための政策立案ツールとして、自治体はもちろん、地域の企業やインフラ事業者などとともに活用いただきたいです。API連携で幅広くデータをつなぐ機能を使えば、地域に開かれたデータ連携基盤として活用ができます。

特に地域DXの成功には、「データで語る」ことが欠かせません。自治体や地域事業者などと連携し、地域DXを推進していきます。

.png)

| 設立 | 昭和39年1月 |

|---|---|

| 資本金 | 208億3,000万円 |

| 従業員数 | 3,897人(令和5年6月1日現在) |

| 事業内容 | 技術研究、ICTコンサルティング、ソフトウェア開発、システム・インテグレーション、ネットワークサービス、アウトソーシングサービス |

| URL |