伊勢崎市 職員の橋本隆さんが3冊目の単著となる「自治体の土木担当になったら読む本」(学陽書房)を出版しました。本書は徹底的に自治体職員に寄り添った土木の実務書。不安を抱いている新規採用職員や新任の土木担当の「実務の味方」と言える本書の特徴、執筆の想いなどを著者である橋本さんがお伝えします。

本書出版の経緯

近年の気候変動に伴い、全国各地での豪雨、降雹、突風、冠水、土砂災害等の報道が絶えません。日本一の高温を記録する日が多い伊勢崎市も例外ではなく、夕方や夜間にゲリラ豪雨が発生し、さまざまな対応を行ってきました。

そのような中で2年前、私は土木課長を拝命し、長年続いてきた土木課を廃止する事務を担当しました。自治体の土木課を希望して建設会社から転職した私にとっては、少し複雑な想いがありました。

しかし土木課の廃止は、直面する新たな行政課題である「流域治水」に対応するための重要な行政組織機構改正によるものでした。その結果、昨年度からは排水路、用水路、都市下水路、雨水幹線等の総合窓口となる治水課が新設され、私はその課長として奉職しています。

そんなある日、偶然にも書籍執筆の依頼があり、それが本書でした。自治体の土木課に憧れて市職員になり、その土木課の廃止事務を担当した私は、これまでにお世話になった全国の土木担当への恩返しと経験のシェアに貢献したいという想いで執筆しました。

これが『自治体の土木担当になったら読む本』(学陽書房)を書くことになったきっかけです。

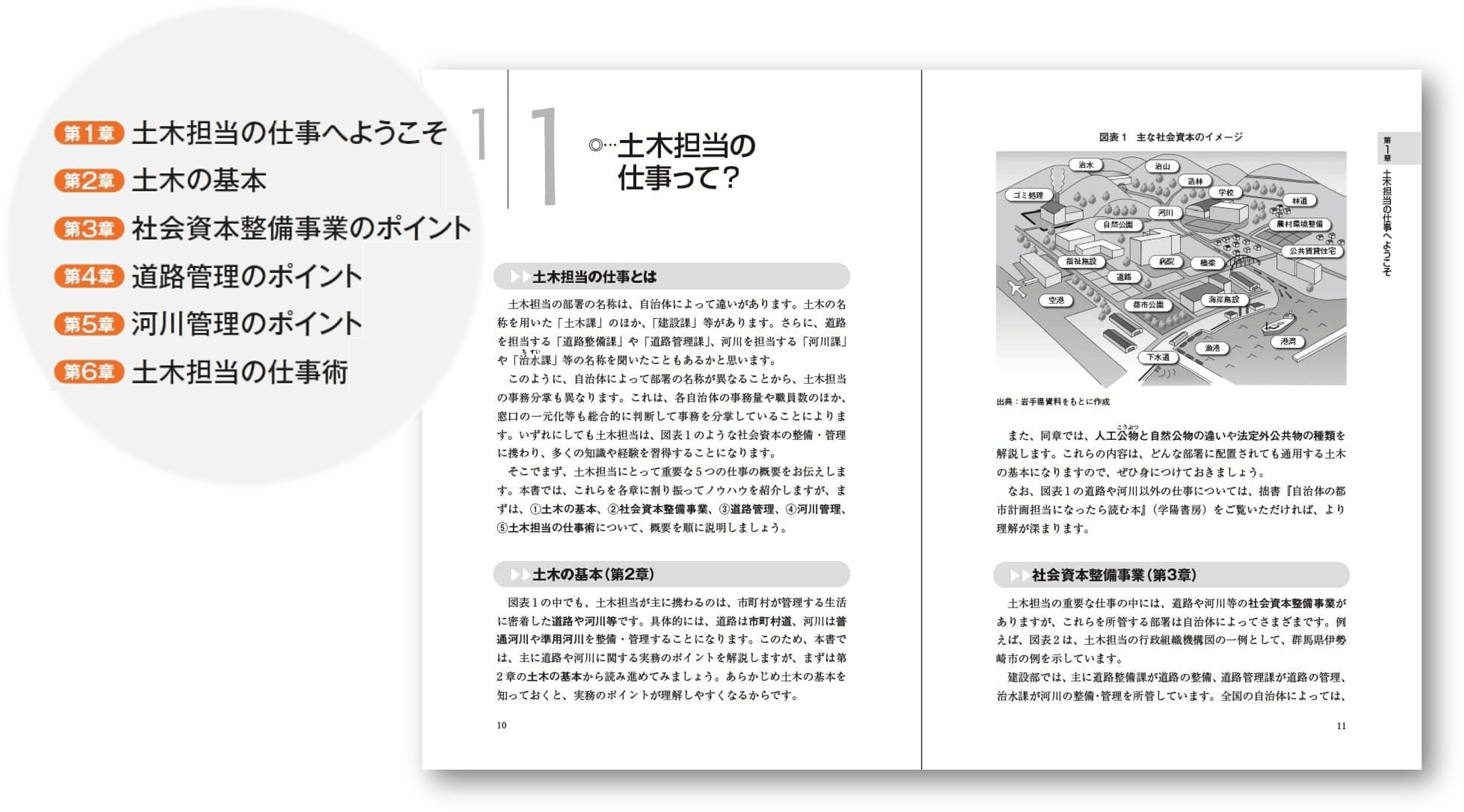

本 書 の 目 次

第1章: 土木担当の仕事へようこそ第2章: 土木の基本

第3章: 社会資本整備事業のポイント

第4章: 道路管理のポイント

第5章: 河川管理のポイント

第6章: 土木担当の仕事術

自治体職員に寄り添った土木の実務書

私は、土木担当になったばかりで不安を抱いている職員から、よくこんな質問を受けていました。

「土木を学んだことのない私が設計を理解できるようになりますか?」

「地権者との交渉を上手に進めるためにはどうしたらよいですか?」

「生活道路の整備事業について何から学んだらよいのでしょうか?」

これらの質問に対して私は、「最初はわからなくて当たり前です。全く問題ありません」と答えてきました。

なぜなら、これらの疑問は、私を含め土木担当になった多くの人が最初に思うことだからです。私も、執務室にある膨大な数の専門書を見て、何から読めばよいか途方に暮れてしまったこともありました。

私が過去50年間を振り返ると、自治体職員が自治体職員向けに土木担当の実務ノウハウを解説した書籍に巡り合うことができませんでした。現在、全国の土木担当が困っている大きな原因のひとつは、誰もが苦労する「はじめの一歩」の実務ノウハウを教えてくれる書籍がないことです。そんな残念な気持ちもある中で、私の30年間の実務ノウハウをお伝えしようと執筆したのが本書です。本書の執筆では、私が長年、探し続けてきた書籍を書くという不思議な感覚もありました。

そんな私が目指したのは、法律書でも学術書でもなく「実務書」。徹底的にこだわったのは、自治体職員に寄り添った土木の実務書にすることでした。この書籍を完成させるまで、強く意識していたのは「みんなはじめは素人、その素人の視点に立つこと」「私が最初に疑問に感じていたことは、特に丁寧に解説すること」「図表と写真を多用することで、視覚的にも理解していただくこと」でした。

全国の土木担当からは、「すごいボリュームで読み応えがあり、大変参考になりました。」「道路と河川の体系がよくわかり、年数の浅い土木担当の教科書になると思います。」「心構えや同僚との連携、住民対応、予算、議会対応と幅広く記載されており、多くの土木担当が救われると思います。」「ここまで深く踏み込むことは本当に大変だったと思います。」「幅広くまとめていただいているので困ったときに手にとって確認できるよい本だと思います。」などの声が寄せられています。

私以外の土木担当も、ずっと長い間、私と同じように「自治体職員に寄り添った土木の実務書が欲しかった」という気持ちだったのでしょう。

本年4月には、自治体職員が自治体職員向けに書いた初の実務書3冊(土木、都市計画、技術系公務員)を出版した功績が認められたこともあり、群馬県内の前橋工科大学から客員教授の称号をいただきました。今後は、仕事を離れた余暇でのプライベート活動(私はこうした活動を自治体通信オンライン連載名のとおり「自治体職員の志事」と呼んでいます)を通して、自治体の土木担当を目指す社会人・大学生・高等専門学校生・高校生の皆様にも、その魅力を伝えていきたいと考えています。

前橋工科大学主催のフォーラムで講演する橋本さん

本書の特徴

本書の特徴としては、3つを挙げることができます。

まず1つ目は、実務を丁寧に解説しました。自治体の土木担当は、国や都道府県と比べると規模の小さな社会資本の整備・管理を担っています。小規模であるがゆえに現場は多く、多種多様な対応が求められます。そこで、実務に忠実な内容になるよう、第2章では法定外公共物、第3章では生活道路整備事業という自治体ならではの実務を丁寧に解説しました。

2つ目は、図表と写真を合計113種類ほど掲載しました。自治体の土木担当の実務を解説する唯一の書籍として、活字重視の書籍ではなく、図表や写真から「パッと一目で理解できる書籍」にしたかったのです。土木を全く知らない新規採用職員にも、気軽にたくさんの図表と写真を楽しんでもらえたらと考えました。

3つ目は、情報満載の192頁になっています。専門分野だけでなく、ぜひ横断的な実務ノウハウも知っていただきたかったため、最終章は「土木担当の仕事術」で締めくくることにしました。本書では、土木担当が知っておくと便利な議会対応のノウハウについても解説しています。

本書は、全6章で構成されています。

本書の目次(左)と内容の一部。土木の基本から実務の流れまで丁寧に解説

第1章は、初めて土木を担当することになった自治体職員向けに、専門用語がわからなくても理解することができる図表や説明を書くことにしました。

第2章は、本書の最も大きな特徴といえます。土木に関係するさまざまな部署で通用する「土木の基本」の数々を豊富な図表と写真で解説しました。

第3章は、生活道路整備事業の実務を解説しました。読者の実感が湧くように、実在しない架空の路線を仮定し、事業説明会や線形説明会を含む事業の開始から完了までを疑似体験できるよう工夫しました。担当者になったつもりで読むことによって、生活道路整備事業の開始から完了までをイメージできるようになるでしょう。

第4章と第5章は、土木担当の業務の中心となる道路と河川の管理について解説しました。どちらも専門的な内容になりますが、「初心者には少しわかりにくい内容かな?」と思う部分には、図表や写真を多用することでイメージしていただけるよう心掛けました。

第6章は、土木担当の職場で共通して活用できる仕事術を盛り込んでいます。着任当日から実践できる内容から将来の議会対応の内容まで、幅広く実務に役立つ内容を充実させることにしました。

読者の皆さんへのメッセージ

私は、不安を抱いている新規採用職員や新任の土木担当の「実務の味方」になることができればと願いながら本書を執筆してきました。各章を順番に読み進めていただいてもよいですし、気になる章から読み始めても全く問題ありません。お忙しい人やどうしても短時間で読みたい人には、重要な部分をゴシック体にしましたので、その部分を拾い読みしていただいてもよいでしょう。

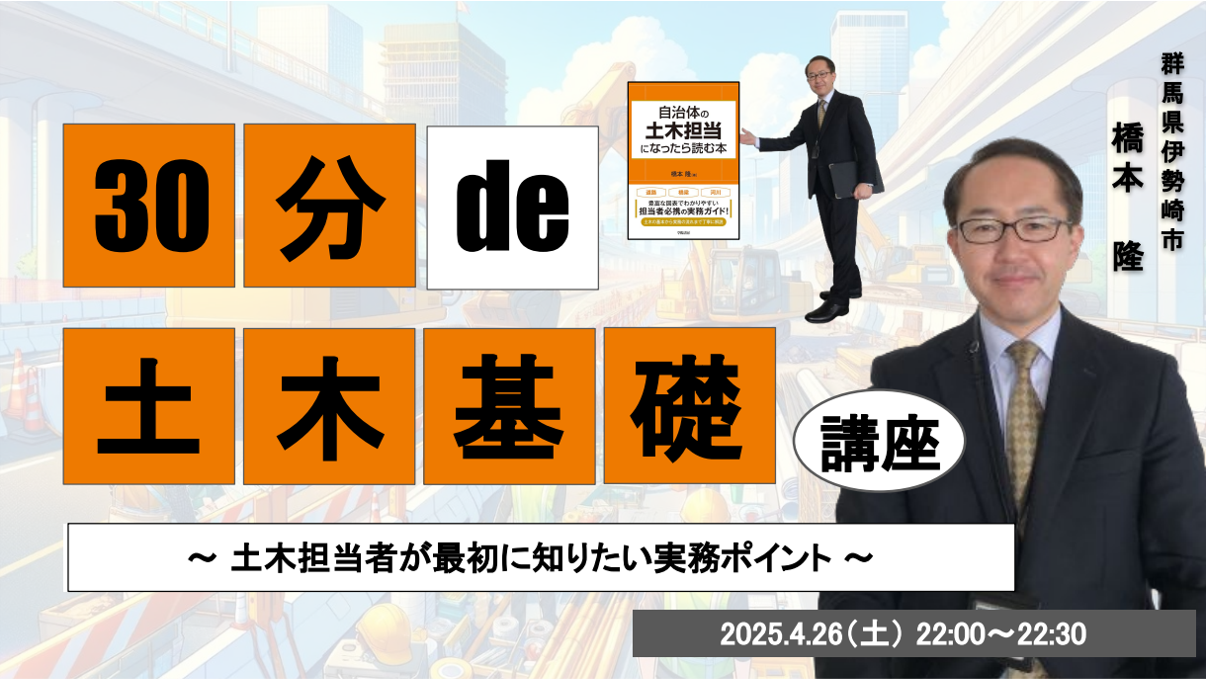

また、本書に関連して、土木担当が知っておきたい内容をやさしく解説するオンライン講座を開催することになりました。公務員の皆さん限定にはなりますが、オンライン市役所で令和7年4月26日(土)22時から「30分de土木基礎講座」を開催しますので、お時間がよろしければ視聴していただけると嬉しいです。

私は20年前、自治体の土木担当の実務経験がない30歳過ぎの中途採用新入職員でした。初めて住むことになった伊勢崎市では土地勘がなく、例規集も一切読んだことがありませんでした。私も土木担当の実務ノウハウを一日も早く習得したいと毎日が苦戦の連続でした。私こそ、この『自治体の土木担当になったら読む本』を最も読みたかった一人だったのです。そんな私による本書が、全国の土木担当の不安を少しでも解消し、安心して実務のスタートを切っていただくことができれば望外の喜びです。