「普通の家の暮らし」がインバウンド資源になる!

この9月の訪日外客数が210万人を突破(日本政府観光局の推計値)、コロナ禍前の2019年同月水準に迫る勢いでインバウンドが急回復しています。しかし、一部の有名観光地に外国人観光客が集中する一方で、そうではない地方おいては実効性のあるインバウンド施策を見出せていない自治体も多いようです。そこで、台湾インバウンドで成果を挙げている、みなかみ町のインバウンド担当者、阿部 真行さんが小規模自治体だからこそできる施策や取り組み等を解説! 今回は阿部さんが実践した、ある実証実験の成果をお伝えします。地方にある「普通」こそインバウンドの引きが強い! そんな結論が見えた実証実験とは?

一般住宅を観光・交流資源に!

10数年前に私がみなかみ町でインバウンドを担当した時も周囲から「こんな所に外国人が来るわけないだろう」と言われていましたが、コロナ禍前には台湾人だけでも年間1万泊を越える入込客数を達成することができました。(参照:小さな自治体の大胆インバウンド戦略~バックナンバー)

その経験を活かし、インバウンドだけでなく、交流人口を増やし、移住・定住に繋げられないかと考え、現在進行中で実証実験していることがあります。それは「日本の住宅見学・体験」、つまり外国人観光客を対象にした民泊体験の実証実験です。今回は、その経緯や内容についてお伝えします。

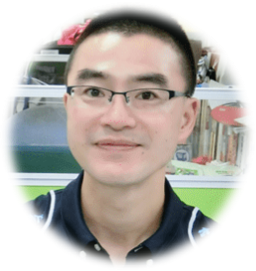

この実証実験の舞台は私の実家、阿部家です。阿部家と言っても歴史的な価値がある文化財でもありません(下画像参照)。しかし、外国人にとっては文化差異が興味を持つコンテンツになるのです。

日本人にとってはなんていうことのない日本家屋ですが、外国人にとっては「玄関で靴を脱いで上がる」「風呂では浴槽と脱衣場が分かれている」等々なんでも興味の対象になり得ます。

過去にも何度か外国人の知り合いや友人を連れてきたことはありますが、今年はもう少し意図的に一般住宅を観光・交流資源にできないか、試しています。

過疎地でも海外からの観光客を誘致できる!

以下が最近行った事例です。

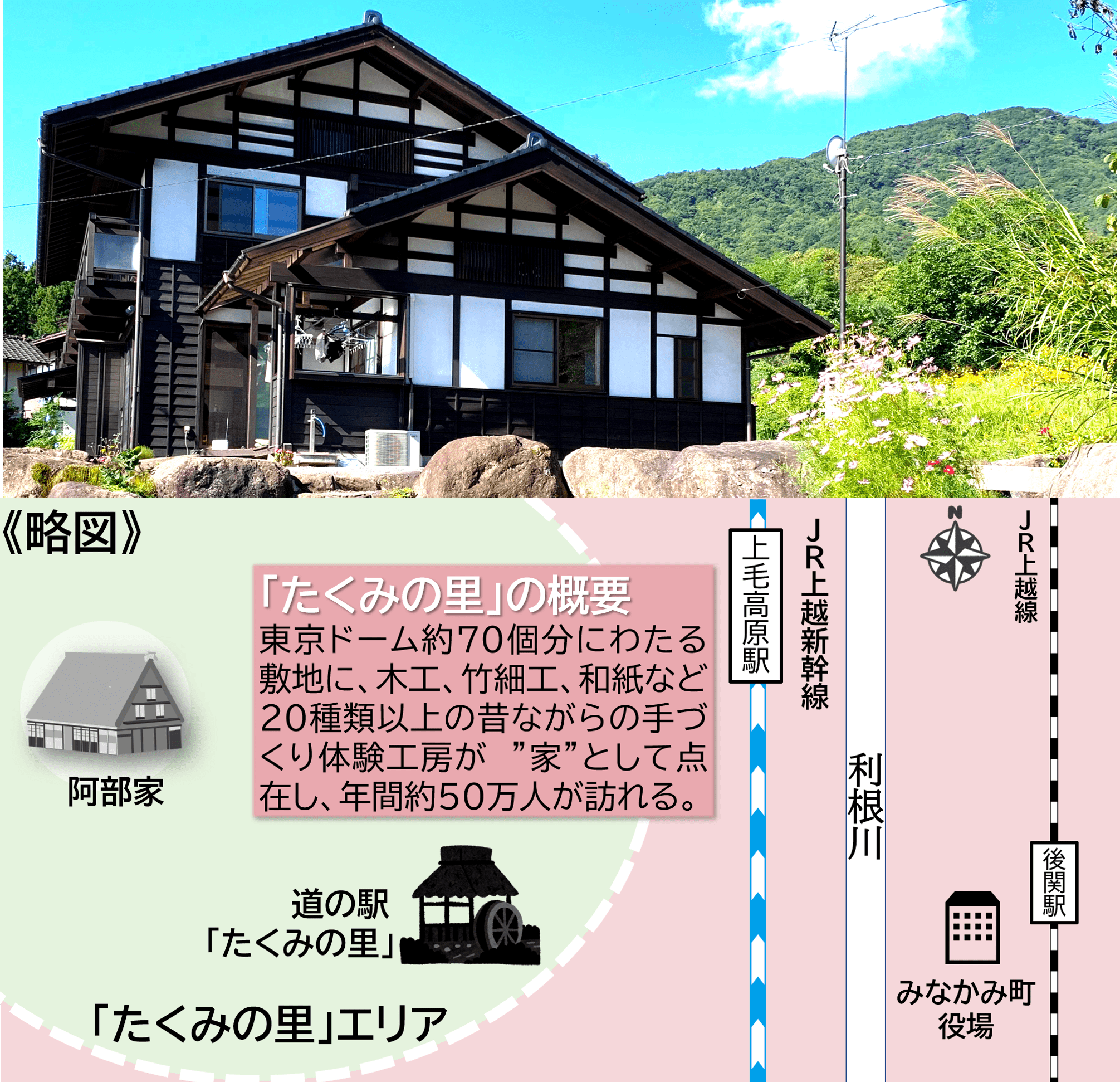

- 台南市政府観光局同僚の家族旅行受け入れ(8月)

- 日本人教え子家族とのお泊り会(9月初旬)

- 中国・香港からの親子体験受け入れ(9月下旬)

- オーストラリア職人による土蔵修復(10月)

1.は私が台南駐在時代の同僚家族なので、もともと知り合いが来てくれたカタチになりますが私の実家見学を含め団体ツアーではできない田舎体験を組んだおかげで町内旅館に3泊してくれました。6人と人数は少ないですが3泊だと18泊になります。

2.は私が教員していた頃の教え子たちが子供連れで遊びに来てくれただけですが、将来的に外国人を宿泊させる為の予行練習として役立ちました。

画像左は、台南市政府観光局同僚の家族旅行受け入れの様子(左画像)

日本人教え子家族とのお泊り会の様子(右画像)

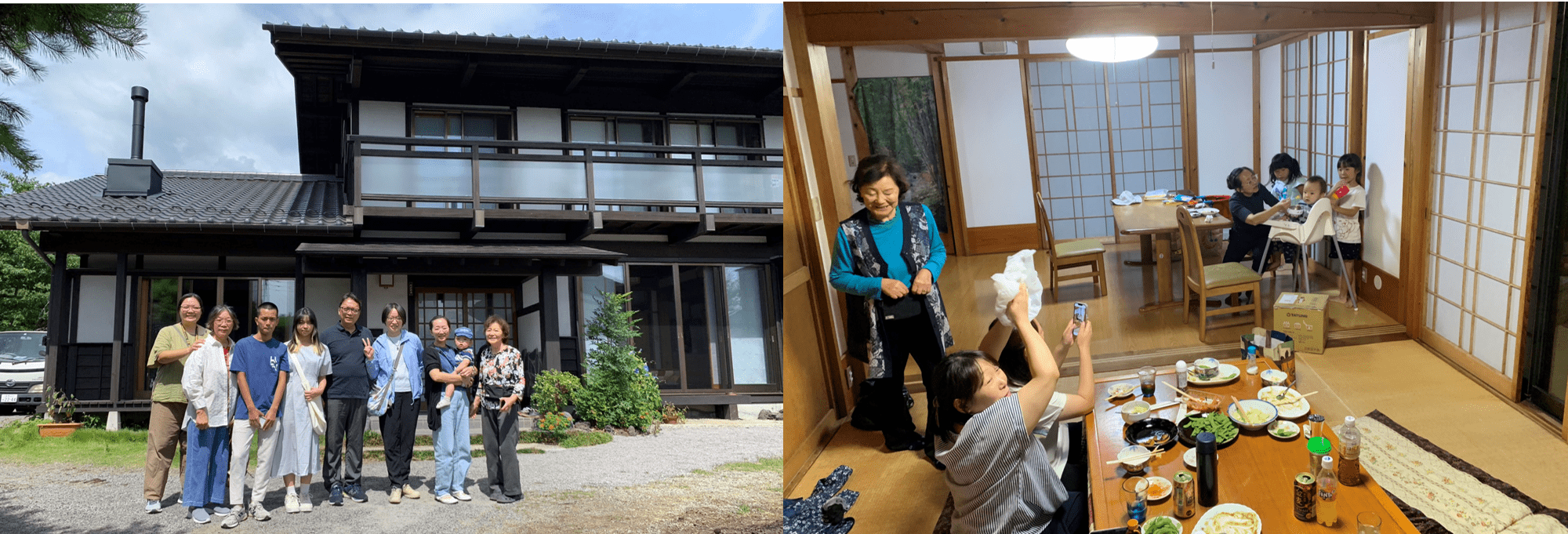

そして2.の経験を活かし3.を実施。これは知り合いの中国人女性が最近始めた「親子教育体験旅行」のお手伝いです。

中国籍の彼女は以前みなかみ町でインバウンド要員として私と一緒に働いていたのですが、その時に「観光業はおもしろい」と興味を持ち現在海外からお客様を送る仕事をしているのですが、やはり「普通の旅行ではできないような体験をさせたい」という希望があり、試しに私の家に泊まるという体験を実施したのです。

ただスペースの問題等で全員を泊めるわけにはいかず、知り合い中国人親子とその友人家族だけの宿泊になりました。

その他の人たちも日本人住宅見学等は一緒に行動。町内の日帰り温泉施設で地域住民と同じようにお風呂と夕食を済ませるなど順調に行く場面もあったり、屋内で裸足になるのがどうしても我慢ならないと口論する場面もあったりバタバタしながら終了。スムーズとは言えませんでしたが、子ども連れ家族を受け入れることにより、私の息子(1歳半)も交流機会が得られたし、なにより過疎地にある普通の日本の家でもマイクロバスを仕立てた海外からの観光客を誘致できる、ということを確かめることができました。

中国・香港からの親子体験受け入れの様子

外国人観光客がわざわざバスを仕立てて過疎地を訪問!

そして4.はオーストラリア建築家との交流。この人物は日本の空き家をリノベーションする不動産投資物件を探すために訪日していました。

東京から近く、新幹線もあり、不動産も高くないという理由で群馬県に来ていたのですが、たくみの里内の物件案内の途中でわが家を見せたところ、土蔵の壁が崩れているのを気が付くと「私なら直せる」と言って本当に修復作業、その指導をしてくれました。

町内の温泉へ行く予定も取消し、東京へ行く日程もずらしてみなかみ町に計4泊してくれ、そのうち2日間をわが家の土蔵壁修復に費やしてくれました。

日本家屋の土蔵修理も海外からの観光客にとっては体験コンテンツに!

修理前の大きく剥がれ落ちた壁が剥がれ落ちた土蔵(左画像)

修理中の模様(中央画像)

修理が無事終了した後の慰労会(右画像)

「知らない人を家に入れるなんて嫌だ」「蔵は他人に見せるものじゃない」という意見も出てくると思いますが、外国から妻子を連れてきた私にとってはそれよりも交流人口を増やす環境をつくりたいという気持ちが強く試してみました。

実際、対応は大変ではありましたが、妻も久々に国際交流ができて充実したと楽しんでくれたし、息子も中国語・日本語・英語に囲まれ良い刺激を受けたと思います。

実証実験から見えた可能性とは?

ところで、今回、改めてこの誌面にて「第二章」として群馬県みなかみ町の事例紹介をしていますが、これには大きなキッカケがありました。私的な話になってしまいますが、今年5月に台南市から妻子もみなかみ町に移住してきたのです。

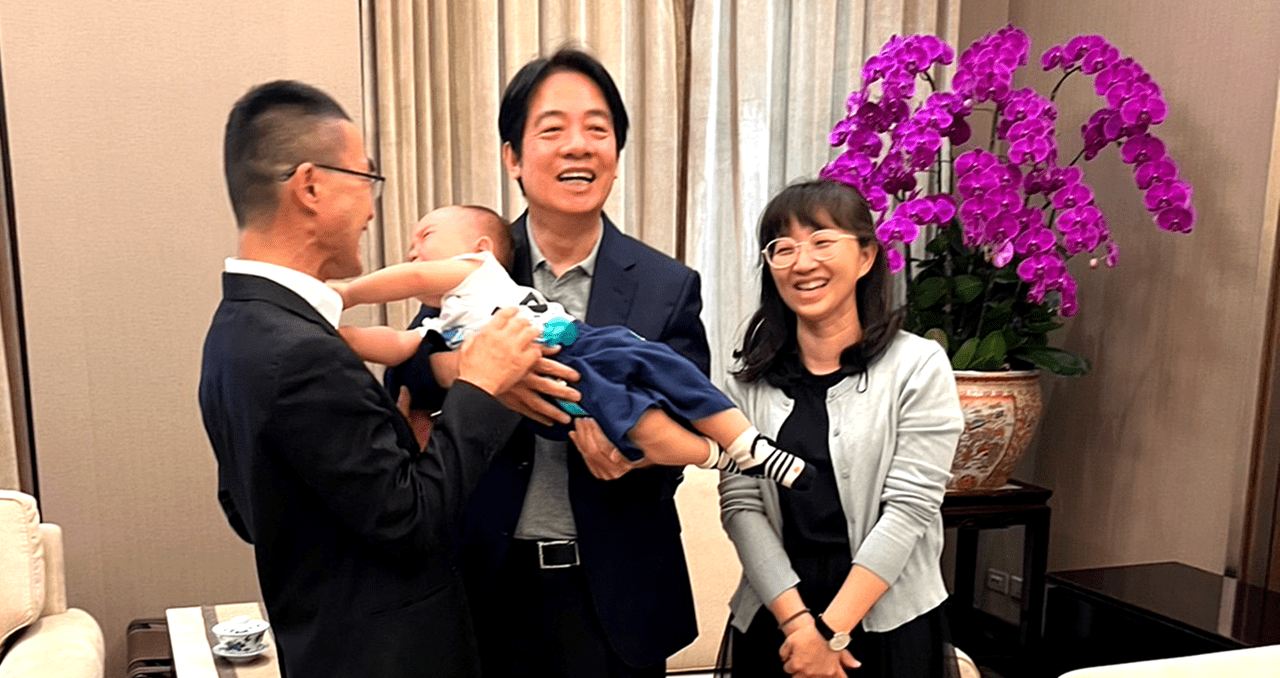

阿部さん(左)のお子さんを抱っこする頼清徳・台湾副総統(中央)と阿部さん家族。

頼副総統は阿部さんが台南市政府職員を兼務していた当時の直属の上司。台湾出身の阿部さんの奥さん(右)と台湾生まれのお子さんも阿部さんが暮らすみなかみ町に移住することを報告するため訪問(場所は台湾総統府)

日本全国どこでも似たような環境かもしれませんが、みなかみ町たくみの里の端っこにある私の実家では過疎のため日常ほとんど人に会うことがありません。自宅で普通に暮らしているだけでは郵便配達、宅配便、そして同居している母が頼んでいる生協の配達員の方に会う程度です。

今まで住んでいた台南市では朝から外食、夜遅くまで屋台が街中に溢れている環境だったので、田舎であるみなかみ町への移住を覚悟してきたとはいえ、台湾人である妻にとっては精神的にキツイだろうと予想はしていました。

そこで「人がいない場所なら、人が来るような仕組みをつくってしまおう」と考え、今回の実証実験の発端となりました。

そんな今回の実証実験を通じて得た可能性について、中間報告的に感想をまとめると次のようになります。

- 小規模自治体でも実施できる外国人観光客を対象にした「日本で暮らすように旅をする」民泊体験コンテンツは、FIT(Foreign Independent Tour=個人海外旅行。決められたコースを巡る団体パッケージツアー等ではなく、自分の目的に合わせて自由な旅行をしたいというニーズの高まりを背景に、近年、インバウンドではFITが急増している)に対応したインバウンド戦略になり得る

- そのため、観光資源が豊富とは言えない過疎地でも、外国人観光客を呼び込める

- さらに、受け入れ側の住民にとっても暮らしの刺激になる

「すでにある素材を活かす」だけ!

前回の寄稿「祭りを体験型観光コンテンツにする」もそうでしたが、今回も「すでにある素材を活かす」だけです。「すでにある住宅」を見せるだけなので、ちょっと覚悟は要りますが経費は要りません。みなかみ町だけでなく日本全国どの地域でもその気になればすぐ実施できる取り組みなので、参考事例として紹介させていただきました。

「すでにある普通」が持つインバウンド誘客力の引きは強い!

一方で、コロナ禍明けや円安等を背景にした最近のインバウンド急増とともに「オーバーツーリズム」(観光公害)という残念な言葉を時々見かけるようになりました。

しかし、少なくとも「こんな所に外国人が来るわけないだろう」と言われていた地域にも誘客できることがわかったし、これをブラッシュアップすれば今後のFITおよび少人数グループ誘客の資源に化けるかもしれません。そうなれば、外国人観光客が分散し、オーバーツーリズム解消にもつながるでしょう。

(続く)

■阿部 真行さんの著書紹介

%20(1).png)