全自治体を対象に定期調査を行い、現地に足を運んで自治体の動向をつぶさにウオッチしてきた共同通信社の垂見和磨さん。長年の取材から、人口減少が続く自治体には民間力の導入が不可欠と考え、まちに活性化を呼ぶ官民連携のありかたを探ってきました。そうした垂見さんが今回書き下ろした『北の酒蔵よ よみがえれ! ~国を動かした地方創生蔵 上川大雪~』(世界文化社)は、類いまれな手法で民間企業とつながり、空前のまちづくりに成功した北海道の過疎のまちから話をひもといた書。役所と企業、住民、外部支援者たちとのコラボレーションをドラマチックに描きます。

本書出版の経緯

2022年7月。北海道の〝屋根〟といわれる大雪山系の麓、上川町の佐藤芳治町長(当時)を訪ねたときでした。わたしが、地方創生事業のありかたを問うと、佐藤さんはきっぱりとこう言ったんです。

「国が唱える地方創生モデルは人口増加にとらわれるばかりで、自治体間で住民の奪い合いになっているんです。もう、日本全体の人口が増える時代じゃないですよ。この町だって、今の3,000人から2,000人に減り、いずれ1,000人になるかもしれない。だったら、いたずらに『移住、移住』なんて言わないで、住民が心豊かになれるようなまちの魅力を作り出そうとしたら、自ずと、都会から移住者も企業もやって来てくれたんです」

上川町の位置

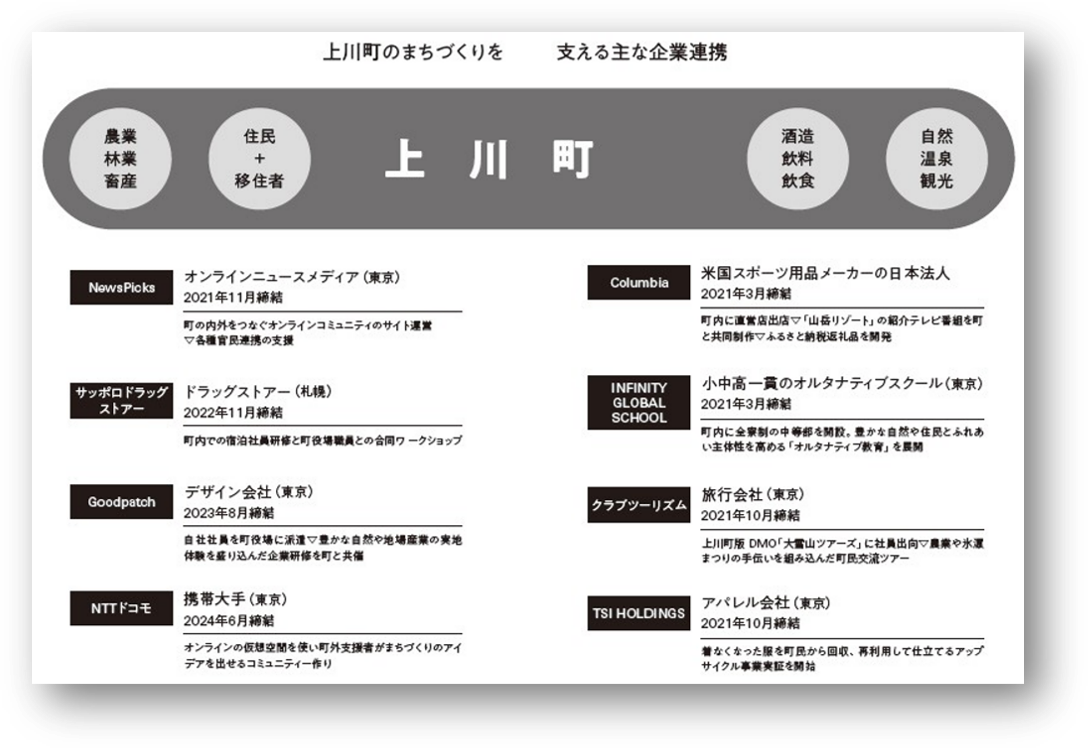

上川町の企業連携事例(本書より)

当時、私は共同通信社と各地の加盟新聞社でつくる自治体ニュースサイト「47行政ジャーナル」のデスクでした。安倍晋三政権が掲げた地方創生事業が人口減少に苦しむ地方自治体をどう好転させたかを知りたくて、全国アンケートを通じた調査を重ね、実際に足を運んでまちの様子をつぶさに見て回っていました。

上川町を訪ねた日、佐藤さんは「この後、日本航空の副社長がいらっしゃるんですよ。ついこの前は、星野リゾートの社長が訪問しましてね」とまるで他人ごとのように驚いて見せました。

すでに上川町は、他に例を見ない官民連携のまちとして全国区になりつつありました。例えば、米国系スポーツ用品メーカー「Columbia(コロンビア)」の日本法人は町内に直営店を出店。さらに、大自然を舞台にした町のアウトドアライフを紹介するテレビ番組「DISCOVER大雪」を制作し、話題を呼びました。

(参照:DISCOVER大雪のYotutubeチャンネル)

あるいは、ニュースサイト運営会社「News Picks」(ニューズピックス)は、上川町の課題を提起し、町民と遠隔地に住むニューズピックスの読者が一緒になって解決策を探るコミュニティー「KAMIKAWA GX LAB」を立ち上げました。

ほかにも東京の企業が相次いで社員を町役場に派遣し、ふるさと納税の返礼品を開発したり、上川町のPR担当になったりして、町政の支援に当たっています。こうした連携企業は10を数えました。

いったい、なぜ、人口3,000人の町でこんなまちづくりが起きているのか。その内幕を知りたくてコツコツと取材を始め、筆を執ったのが本書『北の酒蔵よ よみがえれ! ~国を動かした地方創生蔵 上川大雪~』です。

そのカギを握ったのは、小さな酒蔵建設をめぐる知られざる物語でした。

- 上川編「希望の酒蔵」 : /1.過疎化の波にさらされて/2.地方から国を動かす/3. 「地方創生蔵」をめざして/4. 生まれ変わるまち

- 上川大雪の酒造り

- 帯広編「大学の酒蔵」

- 北海道産酒米の秘密

- 函館編「都市を変える酒蔵」

「町にできることは、何でもやります」

酒蔵を建設したのは、酒造業界に初めて参入した「上川大雪酒造」。元野村證券マンの塚原敏夫さんが興したスタートアップ企業です。

タッグを組んだのは、北海道産の酒米で仕込んだ日本酒で全国新酒鑑評会金賞を受賞した小樽市出身の名杜氏・川端慎治さんでした。

上川大雪酒造が建設した酒蔵「緑丘蔵(りょっきゅうぐら)」

実は、新規メーカーが酒蔵を造るのは、酒税法の規制が強すぎて不可能と言われてきました。どうしても造りたいなら、酒蔵の建設資金と用地、販路、製造スタッフをあらかじめ確保しなさい―と法律は言うのです。これでは、既存メーカーしか酒蔵建設はできない。塚原さんたちは、国の固い扉を前にぼうぜんと立ち尽くします。

ところが、絶対不可能とされた酒蔵建設構想に共鳴した人びとが次々と現れました。事情を知った北海道出身の財界人たちが出資を決断し、本州の酒造会社が支援の手を差し伸べて酒蔵の設計や販路をアドバイス。ついには、地方国税局のOBたちも加わって酒税法の規制を突破していくのです。こうした人びとのいわば接着剤役になったのが、上川町役場の人たちでした。

町長の佐藤さんは塚原さんと一緒に、企業から出資を募るため、たびたび上京。交渉の席に同席し、酒蔵誘致が上川町を活性化させる意義を繰り返し訴えました。佐藤さんは本書のなかでこう振り返っています。

「日立グループや三菱地所にも行きました。銀行にも行きましたよ。名だたる企業の方々を前に、わたしは酒蔵誘致の意義を説きました。これは単なる民間の工場誘致じゃない、まちづくりのために必要な酒蔵なんです、と」

企業側は、塚原さんが町長と二人三脚で動いている様子を知り、頼もしく感じました。町役場のバックアップが何よりの信頼醸成につながっていきます。

企業誘致担当の町職員・谷脇良満さんも塚原さんと一緒に動き、地元の税務署との交渉にも同行。「酒蔵は有力な誘客のコンテンツになります。町にできることは、何でもやります」と酒税担当職員の説得にかかりました。

そして、町の職員と住民がタッグを組んで「酒蔵支えTaI(たい)」を結成。杜氏の川端さんから指導を受けながら、洗米作業をはじめ、酒米を水に漬けて時間を測る浸漬(しんせき)という作業から最後の酒瓶のラベル貼りまで支援する体制をつくります。

そもそも、優れた仕込み水が湧く酒蔵用地を探してきたのも、町役場でした。

こうして、酒蔵建設という御旗の下に、官民が垣根を越えて連携し、まるでクラフトビールの工場を思わせる、かわいらしい酒蔵「緑丘蔵(りょっきゅうぐら)」が完成しました。

その結果、人口減少のやまない過疎のまちに「幻の酒」が生まれ(下画像参照)、日本酒ファンの往来が始まってにぎわいを取り戻しました。すると、新しい地域再生モデルが共感を呼び、企業や移住者を呼び込んで、冒頭に紹介したような多彩な官民連携のまちとして生まれ変わったのです。

上川大雪酒造の日本酒は札幌国税局新酒鑑評会 金賞、フランス・パリKura Masterプラチナ賞を受賞したほか、JAL国内線ファーストクラス推奨酒に再三採用された

地方創生の極意

上川大雪酒造は、上川町での酒蔵建設の成功をきっかけに、さらなる酒蔵によるまちの活性化事業に取り組みます。

2つ目の蔵は、帯広市にある国立大学「帯広畜産大学」と組んで、キャンパス内に造られました。ここを拠点にキャンパス内に「発酵ヴィレッジ」を計画中で、大学内に酒蔵ファンや外国観光客もやってきて、帯広市に誘客効果を生みました。

3つ目の蔵は、観光都市・函館市にとって54年ぶりの酒蔵復活となり、函館湾に水揚げされる海産物と合う「地酒」をもたらしました。原材料の酒米作りも始まり、荒れ放題の耕作放棄地が息を吹き返しています。農業の6次産業化の好例となっています。

これら2つの酒蔵建設では、やはり、市役所や大学事務局が塚原さんたちと手を携え、立ちはだかる壁を次々と突破していきます。そのストーリーは上川町の酒蔵物語と同様、筆者の私を興奮させました。

私は本書の取材を通じ、こんなことを確信するようになりました。

真の地方創生につながる官民連携とは、「民」のアイデアとパワーを「官」がとことん生かすこと。そして、その果実をまちづくりに取り込める知力と胆力を行政パーソンたちが持ち得たら、まちをよみがえらせる地方創生は決して不可能ではない、と。

言うはやすく、行うは難し、だと思います。

本書を読んでいただくと分かると思いますが、上川町は官民連携の極意をつかむ前、「官」主導の大型事業に挑んで手痛い「失敗」をしています。この教訓から多くを学び、「民」の持っている計り知れないパワーをまちづくりに取り込んでいく手法を上川町は獲得しました。

もうひとつ、言えることがあります。

まちづくりとは物まねではなく、そのまちにしかない魅力を打ち出すこと。なかなか容易なことではありませんが、手法はあります。役所の現場が自由にモノを言え、まちづくりの種を見つけに役所を飛び出せる環境を整えることです。

上川町の佐藤さんは言いました。

「職員が酒蔵を応援しようと取り組みはじめ、酒造りを手伝い、塚原オーナーも川端杜氏もそれを意気に感じてくれた。その過程で、職員の意識が変わったと思う。ほら、役場にいる職員の目つき、生き生きとしているでしょ。主体的に職員が動くようになって、もう勝手にプロジェクトを走らせている。それがいいんだよ」

わたしは、ここに地方創生が成功できる極意があると思っています。

~読者のみなさんへのメッセージ~

最後に、本書は〝究極のまちをつくる〟シリーズの第1弾として出版社「世界文化社」から本年10月に刊行されました。別途ご紹介する予定の第2弾『薬草を食べる人びと~北アルプスが生んだ〝薬箱のまち〟飛騨』(下画像参照)と同時出版となりました。

このシリーズに込めた思いがあります。人口減少が止まらない今、住民が生きがいを感じられる持続可能なまちをつくるにはどうしたらいいのか。その答えは、住民と地域企業と支援者が役所との垣根を取り払い、互いの潜在力を引き出して、まちを元気にする唯一無二のアイテムを生み出すことではないか。その意味で、〝究極のまち〟のヒントはきっと全国各地にあると予感しています。本シリーズは、そんなまちを追求していきます。

世界文化社では、「究極のまちをつくる」シリーズで取り上げる自治体や官民連携に意欲のある企業の情報を募集しています。

メール「machi@sekaibunka.co.jp」まで情報をお寄せください。

よろしくお願い致します。