首都圏の高校生が「スポーツビジネス×地域活性」をテーマとした全20回におよぶ探究学習を積み上げ、総仕上げとして地方のプロスポーツチームを訪問し“現場視察”する―。こんな新しい修学旅行のカタチが山口県山口市で生まれようとしています。そこで、このプロジェクトにかかわっている3名の関係者のみなさんをゲストにお招きし、経緯や目的、想いなどをうかがいました。そこから見えてきた「プロスポーツ×自治体」の大きな可能性とは? 前後編の2回にわけてお届けします。

はじめに

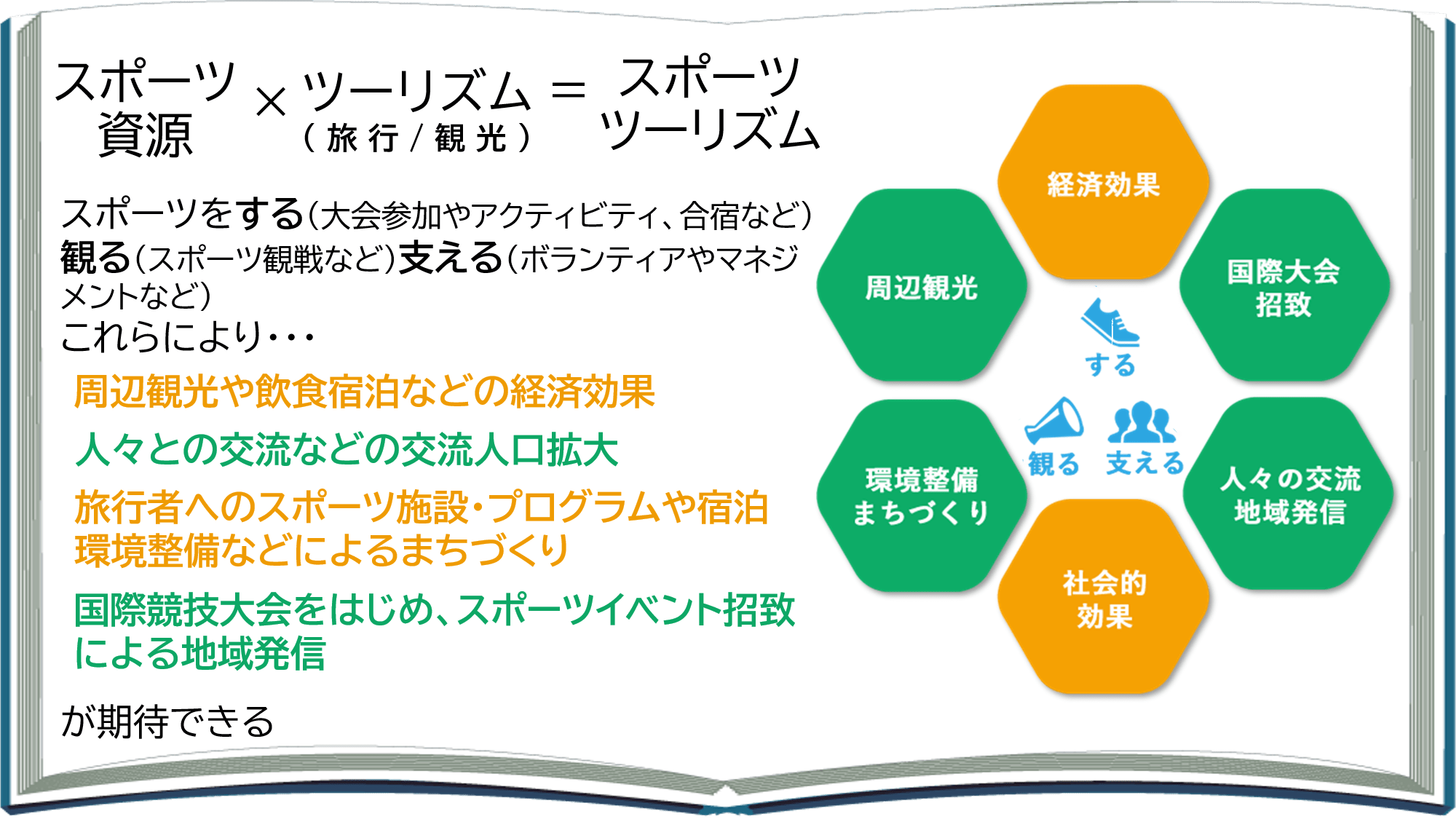

みなさんこんにちは。みなさんは「スポーツツーリズム」という言葉をご存じでしょうか。「スポーツツーリズム」とは、スポーツの参加や観戦を目的とした地域の訪問や、地域資源とスポーツを掛け合わせた観光のこと。スポーツ観戦のために地方へ観光に行くことが代表例で、地方誘客による交流人口の拡大、幅広い関連産業の活性化や関連消費の拡大等、地域活性化に大きく寄与するポテンシャルがあるとされています(下図参照)。

スポーツ業界では他にも、サポーターがアウェイ地域に応援に行くことと、その地域で観光を楽しむことを融合させた「アウェイツーリズム」などの言葉も存在し、スポーツを通じた様々な旅行や観光が楽しまれています。

今回は、山口県山口市が新たに取り組む観光政策の「Jリーグ×修学旅行」について、関係者のみなさまと私、伊藤との対談取材形式にてご紹介いたします。

対談ゲストのみなさん

新たなスポーツツーリズム?

伊藤(以下、I):今回、東京都にある私立駒場学園高等学校のスポーツ専門クラス約40人の生徒が修学旅行の計画として、半年以上にも及ぶ事前学習を約20回近く行い、山口市の湯田温泉やレノファ山口FCのクラブハウスへ行く計画と聞いております。

(参照:山口市ホームページ「(株)レノファ山口と連携した湯田温泉パーク共創プロジェクトの取組」)

サッカー部だけではない部活動に励む生徒たちが、訪問地となる山口市の自治体職員から地域について学ぶだけに留まらず、レノファ山口FCのクラブスタッフやスポンサー企業などから「プロスポーツクラブが、なぜ競技以外の地域活性事業に取り組むのか」「パートナー企業として支える理由」など、スポーツビジネス最先端の生の声を聞きながら学びが得られるとうかがっております。

湯田温泉パークと地域課題

I:私自身がこれまで知っていた「スポーツツーリズム」という言葉と、「修学旅行」という行事。さらには、Jリーグのクラブが修学旅行に携わること。極めつけは、山口市が観光政策のひとつとして、「Jリーグ×修学旅行」に取組むことなど、いくつもの想像を超える出来事に驚かされております。まずは、今回の舞台となる山口市と湯田温泉について、また行政の担当者として今後の課題と捉えていることについて、山口市の田中さんにおたずねします。

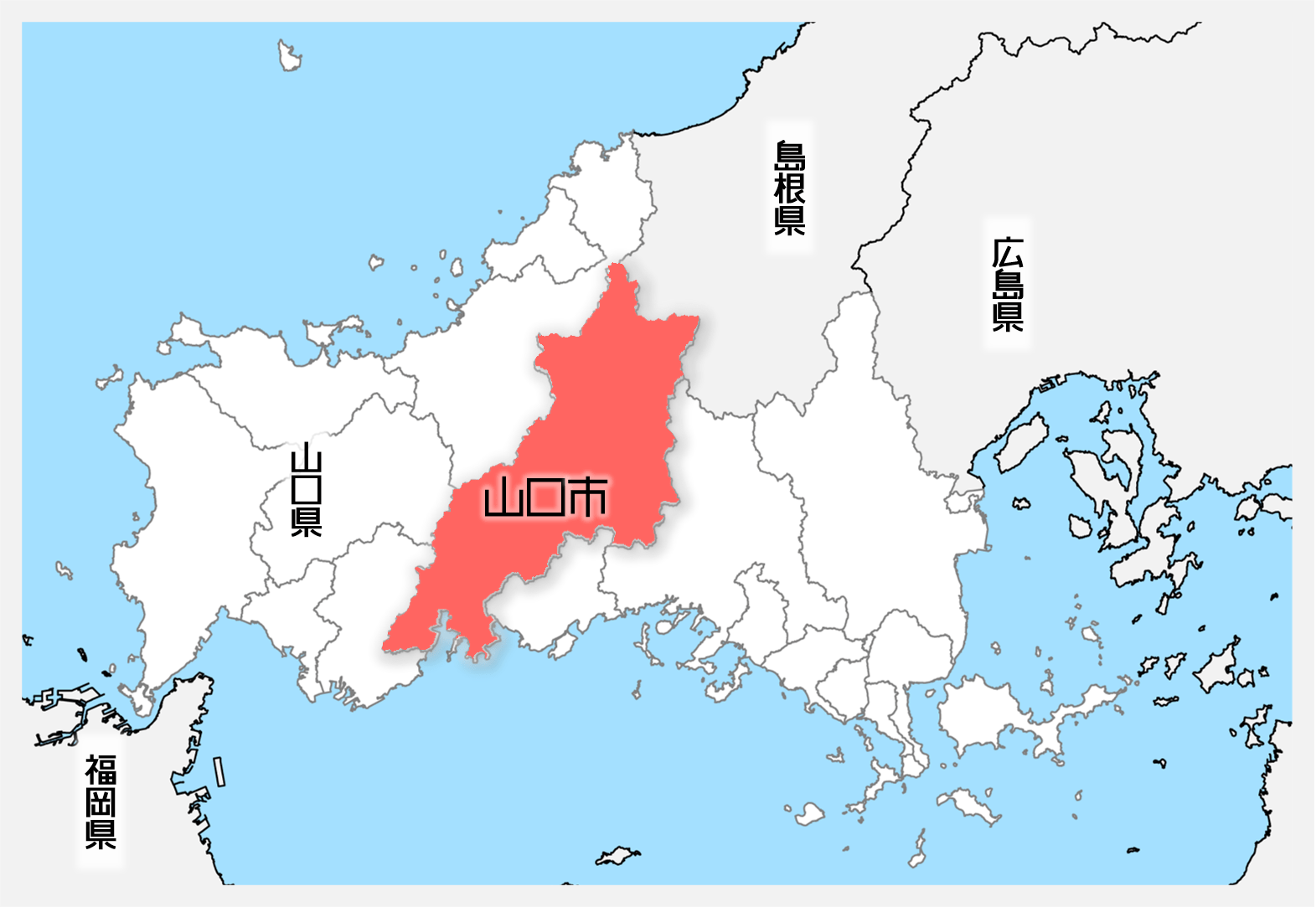

田中:山口市は人口が約19万人。山口県の県庁所在地ですが、全国の県庁所在地の中でも人口が少ない都市ではないかと思います。面積は、約1,000キロ平方メートルで、かなり広大な地域の中に、山も海もあり都市部も存在する日本を縮図したような地域です。

湯田温泉は、山口市の中心部にあり、約70度の温泉が湧いている珍しい都市型温泉になります。山口県内は広いので、湯田温泉に泊ってから観光される方が多く、県内最大の宿泊拠点になります。また、飲食店街もあるので、夜になると観光客の方だけではなく、地域の市民の方々も足を運んで賑わうような町です。

湯田温泉とは~キツネと大内氏~

湯田温泉は室町時代にキツネが見つけたという伝説がある。キツネがお寺の古池で温泉を見つけた時、温泉と一緒に金色の薬師如来像が見つかり、人が入るとキツネに化かされたみたいに悪いところが治ったという。そうした湯田温泉は朝廷の側近の地位にあった大内氏の湯治場。大内氏は女子、農民、町民にも大内氏の湯治場に入ることを許し、湯田温泉は古の時代から地域の人たちに愛されてきた。

この湯田温泉で現在整備を進めている湯田温泉パークは、温浴施設と約800平米の屋根付き広場からなる施設です。温泉施設でくつろぐ以外にも、気軽に趣味などで広場や公園が利用でき、カフェで癒されたり。平日は市民の方が中心に、土日は観光客で賑わいを生み出していこうという整備を行っています。

湯田温泉パーク

湯田温泉をはじめとする地域資源を活用し、あらゆる世代の市民や観光客の交流を促進することで、定住人口の増加や交流人口の拡大、多様なにぎわいの創造を図ること等を目的とした施設(下のYoutube動画を参照)。2025年4月に供用開始予定。2024年3月、全国から寄せられた1,300点以上の作品をもとに愛称を「湯田温泉『こんこんパーク』に決定。

I:ありがとうございます。湯田温泉パーク周辺の地域課題について教えてください。

田中:コロナ禍の影響で、やはり観光客も減ったので、かなりの打撃を受けました。もちろん、廃業したホテルや旅館もあり、地域全体として影響はかなり大きかったです。現在は、コロナ前の賑わいは、戻りつつあるかなと感じていますが、コロナを経て観光の在り方やニーズなどが変わってきたと思います。

ニーズ変化に対しての危機感があり、地域とも連携しながら、新しい発想を取り入れていかないと、これまで以上の賑わいとして観光客の方に来てもらうことは、なかなか難しくなると感じています。

また、湯田温泉には、近くに山口大学や高校などの学校施設があり、若い人たちが集まる場所としての可能性もあると思うので、若い人たちを巻き込みながら若い発想として、新しい価値や視点を取り入れた観光施設を目指していくことが重要だと考えています。

行政としては、観光産業への補助金政策などの支援以上に、湯田温泉パークが新しい人たちが訪れる場所、場作りに繋がるようなソフト事業を展開していくことが重要と考えます。これは、場所だけできても何も変わらないので、やはりそこに様々なものを生み出してくれる人やコミュニティを大切にしながら、行政がいろんな人を繋ぐ仕組み作りの中で、新しい人に来てもらう仕掛けをやっていくことが、私の大事なミッションだと考えています。

修学旅行が抱える課題とこれからの姿

I:今回の「Jリーグ×修学旅行」の組み合わせは、慣習に捉われない斬新な組み合わせだと思います。これまでにおける修学旅行の課題や目指す姿について、金井さん(株式会社TOKYO EDUCATION LAB代表取締役)はどのように考えていますか?

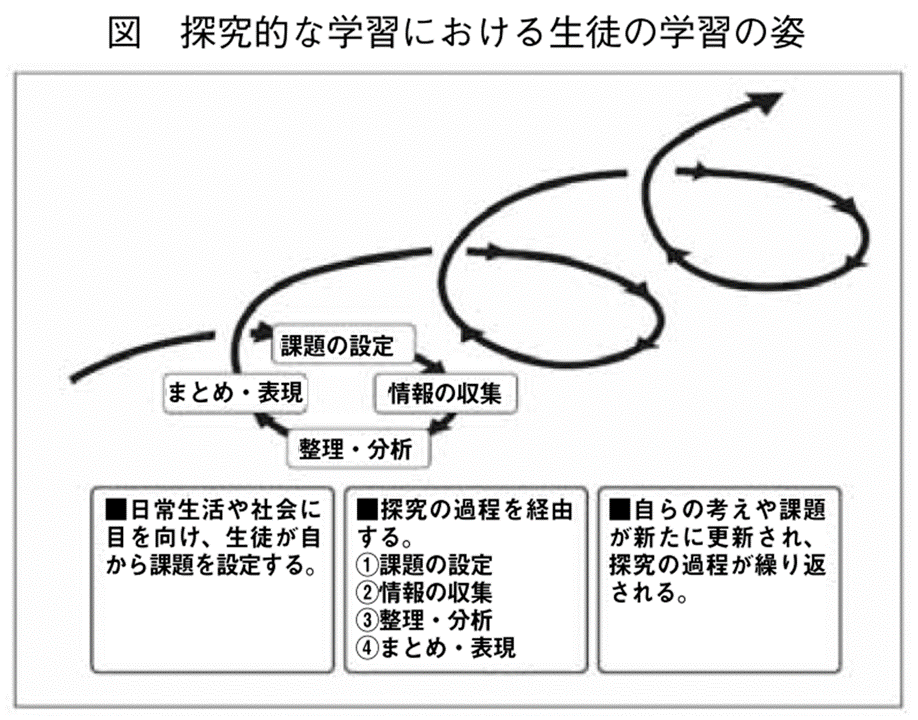

金井:今、教育業界では探究学習がキーワードなっており、自ら主体的に深掘りをすることが重要となっています。旅行業界で働き、添乗員として「年間100日以上」も修学旅行に関わっていましたが、「先生、次どこ行くの」と生徒が聞く場面をよく見かけていました。現在も続く観光詰め込み型の修学旅行の形は、もう50~60年変わっていません。

「探究学習」とは

自ら問いを立てて、それに対して答えていく学習。①課題の設定、②情報の収集、③整理・分析、④まとめ・発表―といった問題解決的な活動が発展的に繰り返されていく一連の学習活動のこと

そこで、学校でしかできない学びを修学旅行でプロデュースして、より良いものにできないかと漠然と思っていました。

修学旅行は、今まさに変化期にあると思っています。要因としては、大学入試が変わり、探究学習の必要性が高まっています。加えて、DXにより観光が簡素化。様々な要因が重なり、見直しが始まっています。 中には、修学旅行自体はもうやめようという学校も出てきています。コロナによって失われた思い出作りも重要ですが、それを全て修学旅行でというのは、今後、大人も含めて考えていかないといけない課題です。

なので、我々は一生忘れられない「自分事」となる体験プログラムを提供したいと考えています。「自分事」にするために、行って終わりではなく、旅前から行先の地域と関わり、事前学習で向き合う時間を作っていく。この向き合いの密度が、忘れられない修学旅行に繋がると思います。

例えば、行き先の地域に、どんな魅力があり、どんな課題があるのかを知る。知ることにより、自分たちの住んでいる地域の魅力や課題。人口が何人で、減っているのか増えているのかみたいな比較出来る情報を得ることや、地域ごとの比較方法が分かることは、Z世代と呼ばれる彼らのこれからの人生においても重要だと思っています。

また「地方創生」という文脈でも、修学旅行という行事は、最大の関係交流人口の増加だと思っていますので、修学旅行で行った地域が忘れられないからと、旅行や移住先の候補の1つにしてもらう。壮大ですが、生涯のキャリアに通じた修学旅行を目指しています。今回の探究型の修学旅行プログラムの詳細については、こちらのインタビュー記事や動画も参照してください。