「怒鳴り込んできた市民が、課長と話したら最後、お礼を言って帰っていくのはなぜですか?」―。滞納整理に12年間従事してきた筆者が自治体窓口で日常的に起き得る“カスハラ未満のクレーマー”に遭遇した際に実践してきたことをお伝えします。読者である自治体職員のみなさんが常に前向きに仕事ができますように!

クレーマーをファンにする!?

先月の6月14日は朝から長崎市で1日研修でした。長崎市に呼んで頂くのは3年連続3回目。今年の2月にはプライベートでも旅行に行ったので、長崎駅に降り立つのは4回目。ちょっとした“ホーム感”すら感じます(笑)

今回の研修は先方のオーダーもあり、午前中は広く窓口対応をする部署を対象に2時間、午後から滞納整理の内容をガッツリ3時間という構成。午前中の研修タイトルは「クレーマーもファンにする窓口対応術」。ちょっとハードルを上げてしまいましたね(笑)

“ぶつかり合い”を避ける要点!

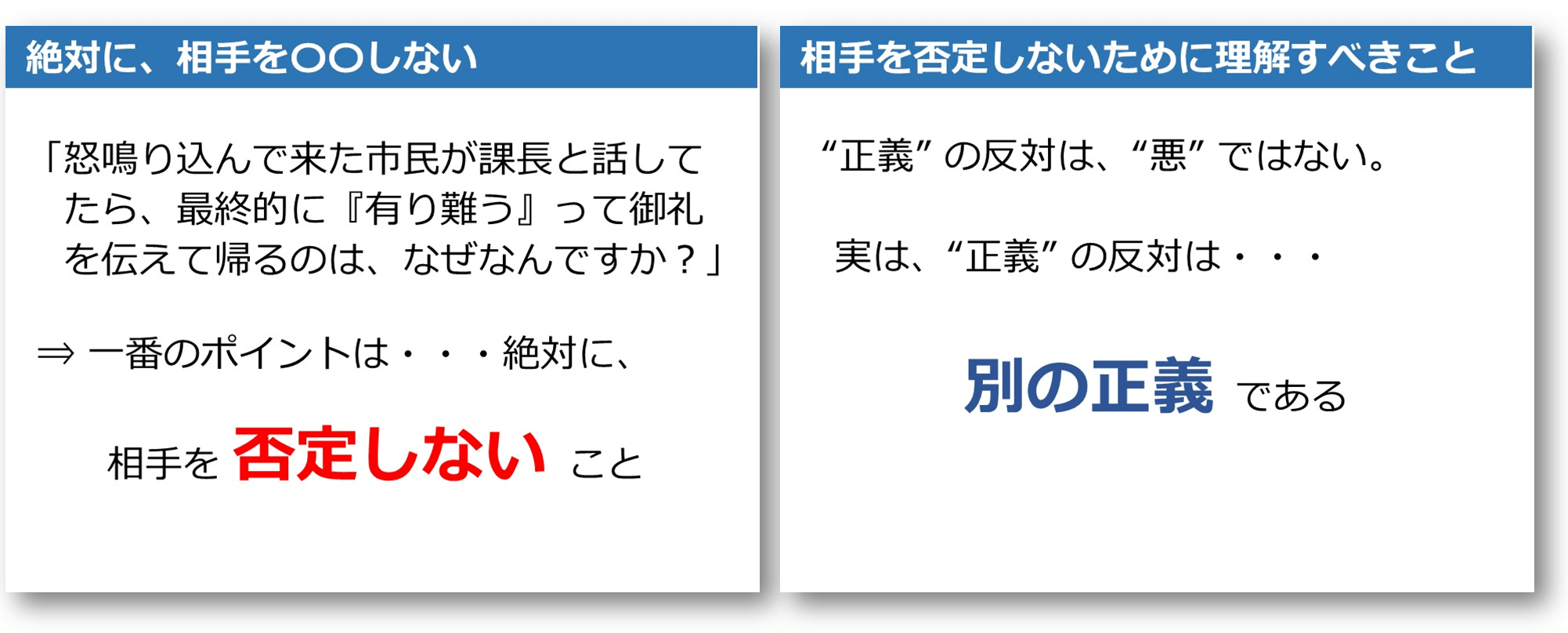

タイトルのきっかけは、うち(寝屋川市)の職員から「怒鳴り込んできた市民が、課長(僕のことです)と話したら最後、お礼を言って帰っていくのはなぜですか?」と聞かれたからです。

僕なりに自身のクレーム対応を分析した結果、たどり着いた要点のひとつが「相手を否定しない」です。「正義の反対は、悪ではなく、別の正義」という考えかたも大切。「相手の正義を一定尊重する」ということです。

岡元さんの研修資料より(著者提供)

たとえば、滞納整理の窓口に、自分の息子の借金を肩代わりするためにお金を使ってしまい、地方税を払うことができなくなった父親が相談に来たとしましょう。

この方に対して正論を述べるなら、

「税金は何よりも優先してお支払いいただくべきものですので、あなたのしたことは間違いです」(=相手の行為・想いの否定)

となるところですが、僕の対応としては、

「そうですか、息子さんのピンチを救ってあげたわけですね。僕も人の親なので、もし僕が同じ状況なら、そうしていたかもしれません。誰に使われるか分からない税金よりも、目の前の息子さんを救う方を優先する。それが〇〇さんにとっての正義ですよね。結果として、今、お金がないことを責めても仕方がないですよね」

と、いったん相手の正義を認めた上で、

「ただ、申し訳ないんですけど、市役所には市役所で正義がありまして、僕にも徴収職員という立場があるんですよ。だから、『払わなくていいよ』とは、言えないんです。もしも、財産があれば差押えもしないといけない。それが仕事なんです」

と続ける。

この流れで説明すると

「そらそうやな、兄ちゃんにも立場あるもんな」

となることが多いです。

「認められたいなら、まずは自分から先に認める」ということですね。それをせずに、一方的にこちらの正義を振りかざすと、ほぼ間違いなく喧嘩になります。従って、クレーム対応で大切なのは、「いったん、相手の正義を認める」ことかなと。

お伝えすべきことは「いったん受け止めてから」

僕が12年間、滞納整理の窓口に立ち続けて学んだのは「100人いれば、100通りの正義がある」ということ。

どんな人にもその人なりの“正義”があります。自分には到底、理解が及ばない人も中にはいるけれど、いったんは

「そういう考え方もあるんだな」

「あなたはそういう風に考えているんですね」

と相手の正義を否定せずに、その上で

「それを押し通されると、僕らは困ってしまう」

と、こちらの都合や立場をお伝えするというのがクレームになりにくい対応かなと思います。

ちなみに、先述した息子の借金を肩代わりした、このお父さんに対しては

「本当に払うべき金利だったのか、確認しましたか?」

と、過払金の可能性も指摘しました。過去にこういうケースで過払金が発生していて、それを取り返したことで最終的には皆が救われた事例も、僕は経験してるからです。

ここまでやれると、最初は怒鳴り込んできたこのお父さんは、僕の大ファンになるわけですね(笑)

みなさんが常に前向きに仕事ができますように!

“カスハラ未満のグレーゾーン”にどう対応していますか?

今回の研修では日本経営協会九州支部の方も聴講に来られていて「最近、カスハラが話題になっているが、マナー講座や行政対象暴力対応には講師がいるが、一番ボリュームの大きい『自治体窓口におけるグレーゾーンの人間にどう対応するか?』という研修は、なかなかない」と仰っていました。確かにそうかもしれません。

午前中のこの研修、約80人が受講してくれて、皆さん熱心に聴いてくれました。受講してくれた人たちと本欄を読んでいただいた読者の方たちが“カスハラ未満のグレーゾーン”が日常的に発生しがちな窓口対応に過度に悩むことなく、前向きに仕事ができますように!

■ 岡元 譲史さんの著書紹介