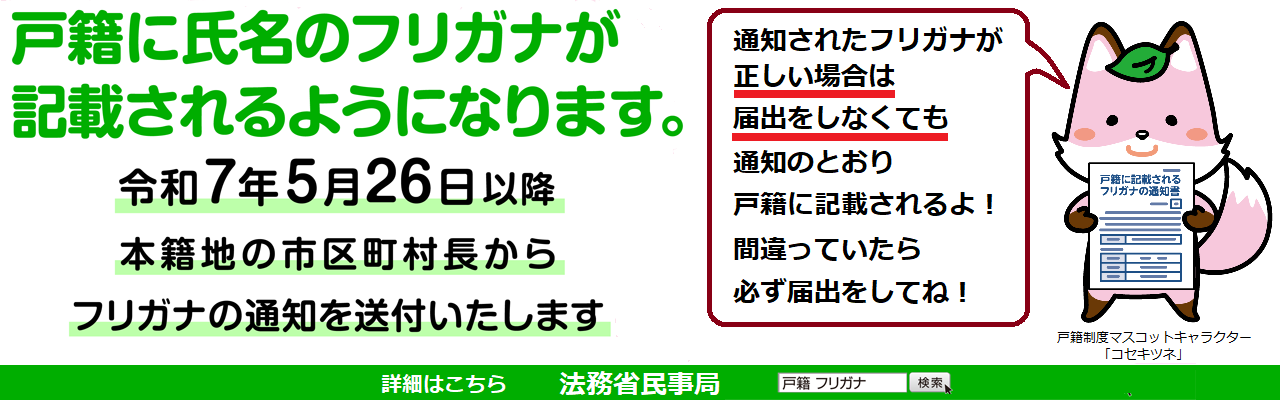

東京都八王子市の取り組み

地域包括ケアに関する情報発信①

介護事業所への連絡手段を刷新し、より確実な情報連携を実現

※下記は自治体通信 Vol.44(2022年11月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

事業所の数は約600。連絡先管理も職員の負担に

―八王子市では、介護事業所に対する連絡をどのように行ってきましたか。

市内に約600ある介護事業所へ、メールとファクスを使い分けて通達事項等を送信していました。頻度は、普段ならば週2~3回ほどですが、法令の改正直後などであれば毎日、連絡業務が発生することもありました。情報を一斉送信するだけの単純な業務ではありますが、そこには情報伝達の確実性を担保するための手間が付随的に発生していました。それは、単にファクスの使用をやめてメールに一本化するだけで解決できるような課題ではありませんでした。

―どういった手間を感じていたのでしょう。

たとえば、事業所からの返信が必要な場合、期日までに返信がなければ送信エラーなどが起こっていないか改めて確認の連絡を取る手間が発生していました。ときには、事業所のメールアドレスやファクス番号に変更があったり、新たな事業所が開設されたりすることもあるため、伝達漏れを起こさないよう連絡先リストを随時更新する手間も少なくありませんでした。

こうした課題を感じていたなか、ある自治体を視察した際、『ケア倶楽部*1』という介護事業に関する情報共有サービスの存在を偶然にも知りました。サービス形態はWebサイトなのですが、事業所への情報伝達を従来よりも確実に実現できる仕組みに魅力を感じ、令和2年5月に導入しました。

―具体的に、どのような仕組みで情報を伝達できるのですか。

サイト内の「お知らせ」ページ上に通知したい情報をアップロードする仕組みです。この際、通知したい事業所を「通所系」や「居宅系」といったサービス種別などで指定することで、対象となる事業所のみが閲覧できるのです。事業所が個別のIDとパスワードで主体的にログインする会員制サイトであるため、我々がメールアドレスやファクス番号などの連絡先を管理する必要はなく、より確実な情報伝達も行えるようになりました。掲載した情報は、事業所ごとに既読の有無を管理画面で確認できるため、情報が届いたかどうか心配することもなくなりました。

『ケア倶楽部』には、ほかにも便利な機能が搭載されており、非常に重宝しています。

アンケート調査でも、煩雑な集計作業が不要に

―どういった機能を活用しているのですか。

一例としては、アンケートの自動集計機能です。最近だと、介護従事者の新型コロナワクチンの接種申込状況を確認するといった重要なアンケート調査が増えています。従来はアンケート調査の際、数百の事業所からメールやファクスで得た回答を職員が1件ずつ手作業で集計していたのですが、いまは回答が即時に自動集計され、CSVデータとして簡単に取得できるようになっています。事業所にとっても、質問フォームに入力するだけで済むため、回答にかかる手間の軽減につながっています。

現在、市内事業所における『ケア倶楽部』の登録率は98%という水準に達しています。もともとファクスで連絡を受け取っていた事業所は全体の約半分を占めていたのですが、ここまで登録率が向上したのは、情報を受け取る専用サイトとしての利便性が認知されてきたからだと捉えています。

―今後の活用方針を聞かせてください。

コロナ禍以降、国や自治体から事業所に伝えるべき情報の量は大きく増えましたが、それでもコロナ前と比べて早く、より確実な情報連携を実現できています。今後は、事業所の登録率100%を目指しながら、『ケア倶楽部』を介護事業に関する重要な情報プラットフォームとして、引き続き積極的に活用していきます。

大阪府茨木市の取り組み

地域包括ケアに関する情報発信②

必要な情報を手軽に常時発信できる「地域包括ケア専用サイト」の実力

健康医療部 長寿介護課 主幹 女鹿 敦

健康医療部 長寿介護課 中島 亜弓

介護施設の空き状況を、2週間に1度確認していた

―茨木市では、介護事業に関する情報発信をめぐり、どのような業務を行っていましたか。

女鹿 ケアマネジャーや住民に対して、市内の介護事業所に関する基本情報をまとめてパンフレットとして提供したり、施設の空き状況を市のホームページで公開したりしていました。なかでも、施設の空き状況に関する情報発信は職員が特に手間を感じる業務となっていました。

―どのような手間がかかっていたのでしょう。

女鹿 職員は、2週間に1回の頻度で、各事業所に施設の空き状況をファクスで送信してもらい、その回答をもとに手作業でホームページを更新する必要があったのです。対象となる十数の事業所から返信があるタイミングはそれぞれに異なるため、この業務は数日間にわたって発生していました。また、返信がない場合には確認の連絡を改めて行う手間もかかります。そのため、いかに職員の労力を抑えつつ必要な情報を発信できるかは、長らく課題に感じていたところでした。

中島 そうした折、トーテックアメニティ社から提案を受けたのが、介護事業や地域包括ケアに関する情報共有サービス『けあプロ・navi』でした。我々がもっとも苦労していた施設情報の発信を効率化できる仕組みがある点や、直感的に操作できるUIなどを高く評価し、平成28年に導入。「いばらき ほっとナビ」の名称でサイトを公開しています。

あらゆる関係者が、情報収集の利便性を実感

―導入効果を教えてください。

女鹿 職員にとってはまず、施設情報の発信にかかる手間がほとんどなくなりました。各施設の空き状況は、トーテックアメニティの「情報センター」が我々に代わって調査を行い、『けあプロ・navi』上での更新まで行ってくれるのです。『けあプロ・navi』では、こうした情報を手間なく発信できる仕組みのほかにも、介護事業所を含む登録会員との情報連携を効率化する機能も有しているため、業務全般にわたる負担軽減効果は非常に大きいと感じています。『けあプロ・navi』はいま、障害福祉課や地域福祉課、福祉総合相談課が活用しており、導入効果は複数の部署へ広がっています。

中島 職員や登録会員の業務効率化を図れる機能以外にも、住民などの一般ユーザーやケアマネジャーなどの関係者が情報を収集しやすいサイトの仕様も、我々は高く評価しています。

―評価している仕様とはどういったものですか。

中島 さまざまな施設に関する情報を、地図・住所別、業種・サービス別などで簡単に検索できる点です。また、「インフォーマルサービス」を含む介護情報に加え、介護予防や医療、障害福祉に関する情報も掲載できるフォーマットが用意されているため、地域包括ケアシステムに関する幅広い情報を集約できています。

女鹿 従来、ケアマネジャーや生活支援コーディネーターといった地域包括ケアシステムの関係者たちは、紙のパンフレットを含む複数の異なる情報源にアクセスしなければ、必要な情報にたどりつけませんでした。いま、一つのサイトにアクセスするだけで必要な情報を簡単に収集できるようになったことは、『けあプロ・navi』導入の大きな成果だと考えています。

地域包括ケアシステムにかかわるあらゆる人々が利便性を実感できるこの専用サイトを、今後も重要な情報プラットフォームとして活用していきます。

支援企業の視点

地域包括ケアに関する情報発信③

情報発信の業務効率向上は、会員制サイトの活用がカギに

公共医療システム事業部 公共西日本営業部 第2営業グループ 久保田 豊

公共医療システム事業部 公共東日本営業部 第2営業グループ 田中 千絢

これまでは、介護事業に関する連絡・情報発信の手段として「専用サイト」を導入し、業務を効率化させた八王子市と茨木市の事例を紹介した。ここでは、両自治体の取り組みを支援したトーテックアメニティを取材。介護を含む、地域包括ケアシステムに関する情報を発信する際のポイントについて、同社の担当者2人に聞いた。

介護事業所への連絡業務は、職員負担の増大が特に顕著

―地域包括ケアシステムに関する情報の発信に関して、自治体はどういった課題を抱えていますか。

田中 迅速かつ確実な情報発信を行うために、多くの自治体が事務負担の増大に頭を悩ませています。この課題は特に介護事業所への連絡業務において顕著で、それにはコロナ禍が大きく関係しています。たとえば、事業所の新設や休業、廃止が頻繁に起こるようになり、自治体では情報の伝達漏れを防ぐために連絡先を管理する負担が増えました。そうしたなかで、即時性と確実性の高い情報連携が求められるという、厳しい状況に多くの自治体が直面しているのです。

―そうした状況はどのように打開すればよいのでしょう。

久保田 情報連携の手段に、「会員制のWebサイト」を活用することを当社はおすすめします。特定のユーザーのみが情報を閲覧できる仕組みなので、自治体が個々の事業所に対して直接連絡を取ったり、連絡先を管理したりする作業が不要になります。当社の『けあプロ・navi』は、そうした会員制の「クローズドサイト」をもち、情報の連携・発信に関する自治体業務を支援するサービスです。

専任のベテランスタッフが、サイトの運営をサポート

―特徴を教えてください。

久保田 医療・介護事務の有資格者などにより構成される、当社の「情報センター」が介在することで、自治体は確実性が高い情報連携基盤を、負担を抑えながら構築できる点です。たとえば、サイトのユーザー登録を行う際は、情報センターが事業所の新設や休業、廃止といった状況を公的な台帳データをもとに把握し、IDとパスワードを発行するため、自治体は「登録申請の受け付け」といった作業が不要です。『けあプロ・navi』では、こうした情報センターによるサポートに加え、「未読事業所への再通知」や「アンケートの自動集計」といった機能も実装することで、迅速で確実な情報連携を支える仕組みを充実させています。

田中 また、ケアマネジャーや住民など非会員の一般ユーザーに向けて情報発信を行える点も特徴です。ここでも、情報センターが「介護施設の空き情報」や「事業所の詳細情報」などの調査・更新を定期的に行うため、ユーザーはつねに最新の情報を得られます。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

久保田 『けあプロ・navi』は、地域包括ケアシステムの構築に伴う自治体のニーズ拡大に応え、順次、機能を拡充してきました。国の「重層的支援体制整備事業」においても、住民からの相談への対応や、多職種連携、多機関協働のための情報プラットフォームとして活用されるケースが増えています。今後も、現場のニーズをもとに一層のサービス強化を行い、地域共生社会づくりのパートナーとして、自治体に伴走していきます。

| 設立 | 昭和46年5月 |

|---|---|

| 資本金 | 1億円 |

| 売上高 | 264億8,177万円(令和4年3月期) |

| 従業員数 | 2,642人(令和4年7月末現在) |

| 事業内容 | ITソリューション事業、エンジニアリングソリューション事業、検証ソリューション事業 |

| URL | https://www.totec.jp/ |

| お問い合わせ電話番号 | 03-5657-3201 (平日9:00~18:00) |

| お問い合わせメールアドレス | info_kokyo_fukushi@totec.co.jp |

ソリューションの資料をダウンロードする

*1:※『ケア倶楽部』: 情報共有サービス『けあプロ・navi』のうち、関係者向け会員制サイトの名称