※下記は自治体通信 Vol.56(2024年3月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

自治体において積極的にDXが進められている昨今、業務効率化の観点などから、電子契約システムを導入する自治体が増えている。そうしたなか、軽米町(岩手県)は、電子契約システムを導入したことによって、庁内の業務効率化に加え、地域全体のDXにも貢献できるのではと期待しているという。同町担当者の小林氏に、取り組みの詳細を聞いた。

LGWAN上で操作できるかが、導入時の大きなポイントに

―軽米町が電子契約システムを導入した経緯を教えてください。

当町では、令和4年10月に「軽米町デジタルトランスフォーメーション推進本部」を新たに設置しました。少子高齢化に伴う労働人口の減少により職員数が減っていくなか、DXを推進することで定型業務を極力減らし、職員がコア業務に専念できる環境を整えるのが狙いです。推進本部で議論をするなか、事業者とのやりとりに手間がかかっていた契約業務をシステム化する話が出てきたのです。

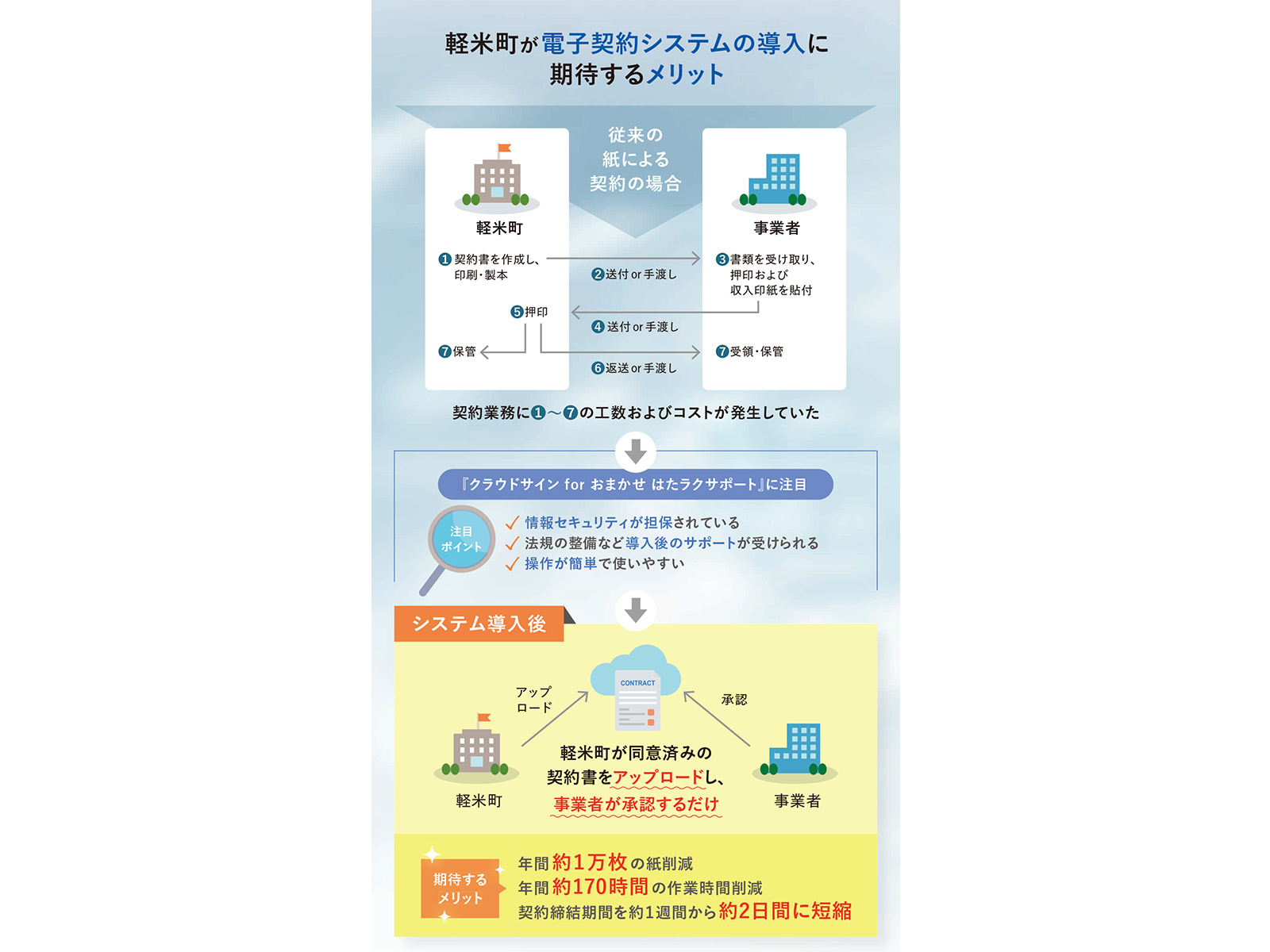

従来の紙による契約の場合、町が契約書を作成し、印刷および製本を行う。それを事業者に送付もしくは手渡しをして、押印および収入印紙を貼付してもらったうえで、再度契約書を送ってもらう。そして町が押印し、町と事業者それぞれが保管する、といった一連の工数およびコストがかかっていました。また、過去の契約書を探す必要がある場合、わざわざ保管された書庫に行って探す手間も生じていました。電子契約システムを導入すれば、それらの業務がクラウド上ですべて完結でき、業務効率化につながると考えたのです。

―どのようにして、検討を進めていったのですか。

セミナー参加などを通じて各種サービスを検討するなか、NTT東日本が提供している電子契約システム『クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート』に注目しました。理由は3つあげられます。1つ目は、情報セキュリティが担保されている点です。ISMAP*に登録されていることに加え、特にLGWAN上で操作できる点を評価しました。これは、導入するうえでの大きなポイントでしたね。2つ目は、法規の整備など導入後のサポートが受けられる点。電子契約システムを導入するのは、当町はもちろん、岩手県内の自治体でも初めてだったため、導入後もそういったサポートがあれば心強いと。3つ目は、操作が簡単で使いやすい点です。基本的にはドラッグ&ドロップするだけで作業が完結でき、ICTに詳しくない職員でもすぐに使えると考えたのです。

その結果、令和5年6月に導入することを決定しました。

*ISMAP : 政府が活用するクラウドサービスのセキュリティを評価する制度のこと

多忙な小規模自治体でこそ、効果を発揮できると期待

―導入してからの活用状況はいかがですか。

いまは総務課で試験的に活用している段階のため、庁内で本格的に導入するのはまだまだこれからです。当町では、毎年約500の契約が交わされており、これらをすべて電子化すれば、年間約1万枚の紙削減、約170時間の作業時間削減につながるほか、1契約につき最大約1週間かかっていた締結期間を約2日間に短縮できると試算しています。

また導入に先んじて、NTT東日本のサポートで、職員向けと事業者向けに説明会を実施したのですが、特に導入に対して不安視する声はなく、「ぜひ導入したい」という地元の事業者もありました。

―電子契約システムの今後の活用方針を教えてください。

再度説明会を開催するなど、本格的な導入に備えて職員の活用意識を高めていきたいと考えています。特に我々のような小規模の自治体では、職員がさまざまな仕事を兼務していることが多く、より効率的な職務遂行が求められます。だからこそ、電子契約システムが普及すれば、兼務による負担を減らす効果を発揮するのではと期待しています。

また、電子契約によって事業者との「接点」である窓口業務を改善できるようになるため、業務効率化の恩恵を庁外にも広げていければと考えています。たとえば、共同調達なども含めて県内自治体で電子契約システムが普及していけば、地域の事業者は自治体ごとに紙と電子の契約を使い分ける必要もなくなりますから。そうすることで微力ではありますが、当町だけでなく地域全体のDX推進の一助になればと思います。

ここまでは、電子契約システムの導入によって庁内および地域全体のDXを推進しようとしている軽米町の事例を紹介した。ここからは、同町の取り組みを支援したNTT東日本を取材。同社担当者の北森氏に、電子契約システムを導入するうえでのポイントなどを聞いた。

近年注目されているのは、「フロントヤード」のDX

―電子契約システムの導入を検討する自治体は増えているのですか。

増えています。その背景には、自治体が庁内のDXから、より「フロントヤード」のDXに注目する傾向があるのではないかと私は考えています。

近年、自治体のDXは急速に進んでいますが、2、3年ほど前はRPAの導入など、おもに庁内業務のDXが主流だったと思います。言わば、職員の業務効率に特化する傾向にあったのです。そして、庁内のDXがひと段落したここ1年は、住民や地域事業者との「接点」である窓口業務、つまり「フロントヤード」に着目する傾向にあると見ています。職員だけでなく、外部にもDXの恩恵を広げようというわけです。実際、総務省は「令和5年度自治体フロントヤード改革モデルプロジェクト」を公募するなど、窓口業務のDXを積極的に支援しています。コロナ禍によって一部、強制的に窓口業務のDXが進んだ自治体もありましたが、今後はよりその傾向が強くなり、電子契約システムの導入もさらに増えるでしょう。

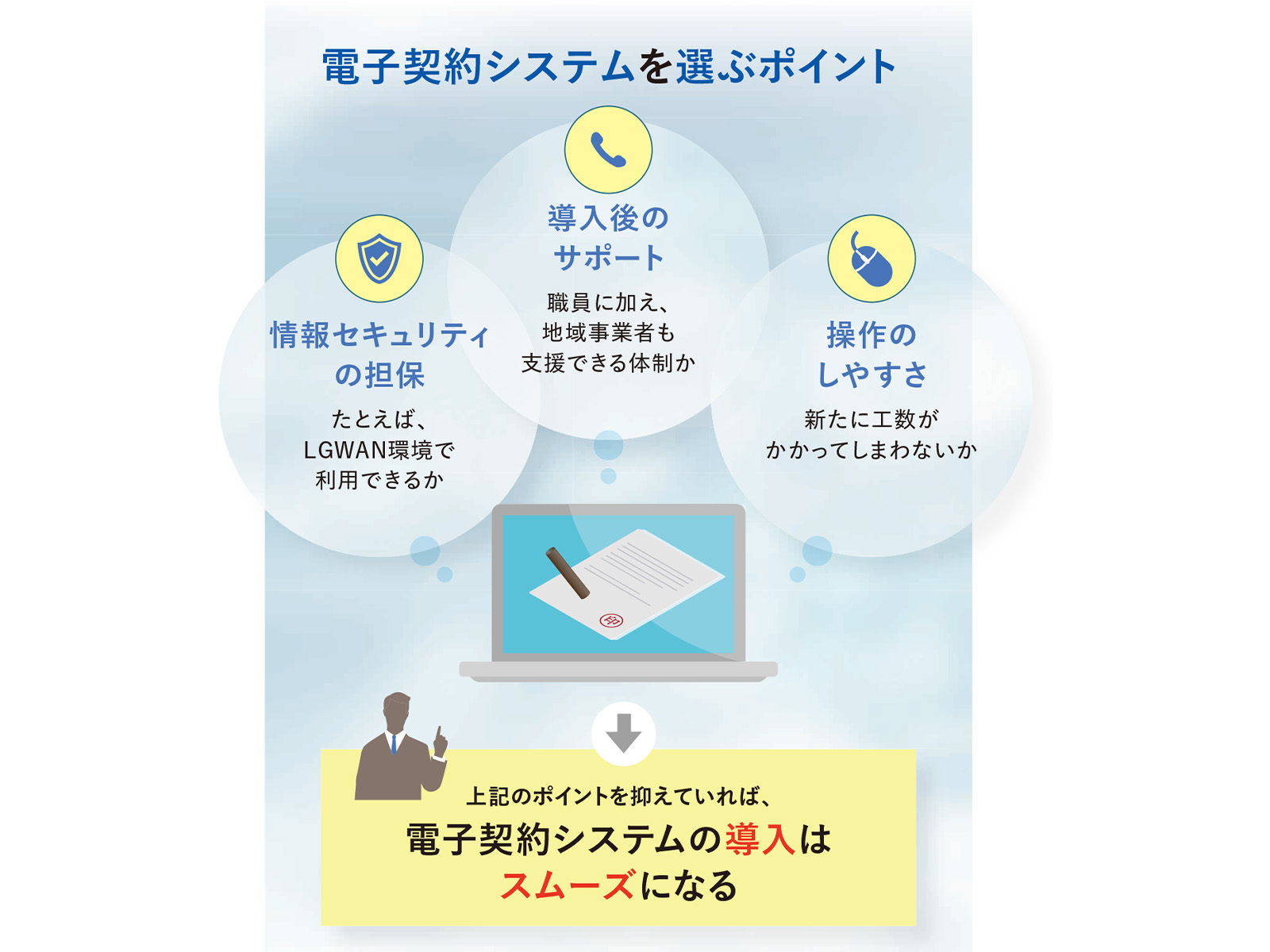

―電子契約システムを選ぶ際のポイントはなんですか。

前提として、情報セキュリティが担保されていることですね。たとえば、LGWAN環境で動かせるかが重要になるでしょう。次に、導入後のサポート体制があるか。職員だけでなく事業者も支援できれば、自治体も心強いはずです。そして、操作しやすいかどうか。導入によってかえって煩雑な操作が生じてしまうようでは、現場での活用はなかなか進みませんから。当社が提供している『クラウドサイン for おまかせ はたラクサポート』は、これらのポイントを満たしていると言えるでしょう。

窓口だけにとどまらない、幅広いDXを支援

―特徴を教えてください。

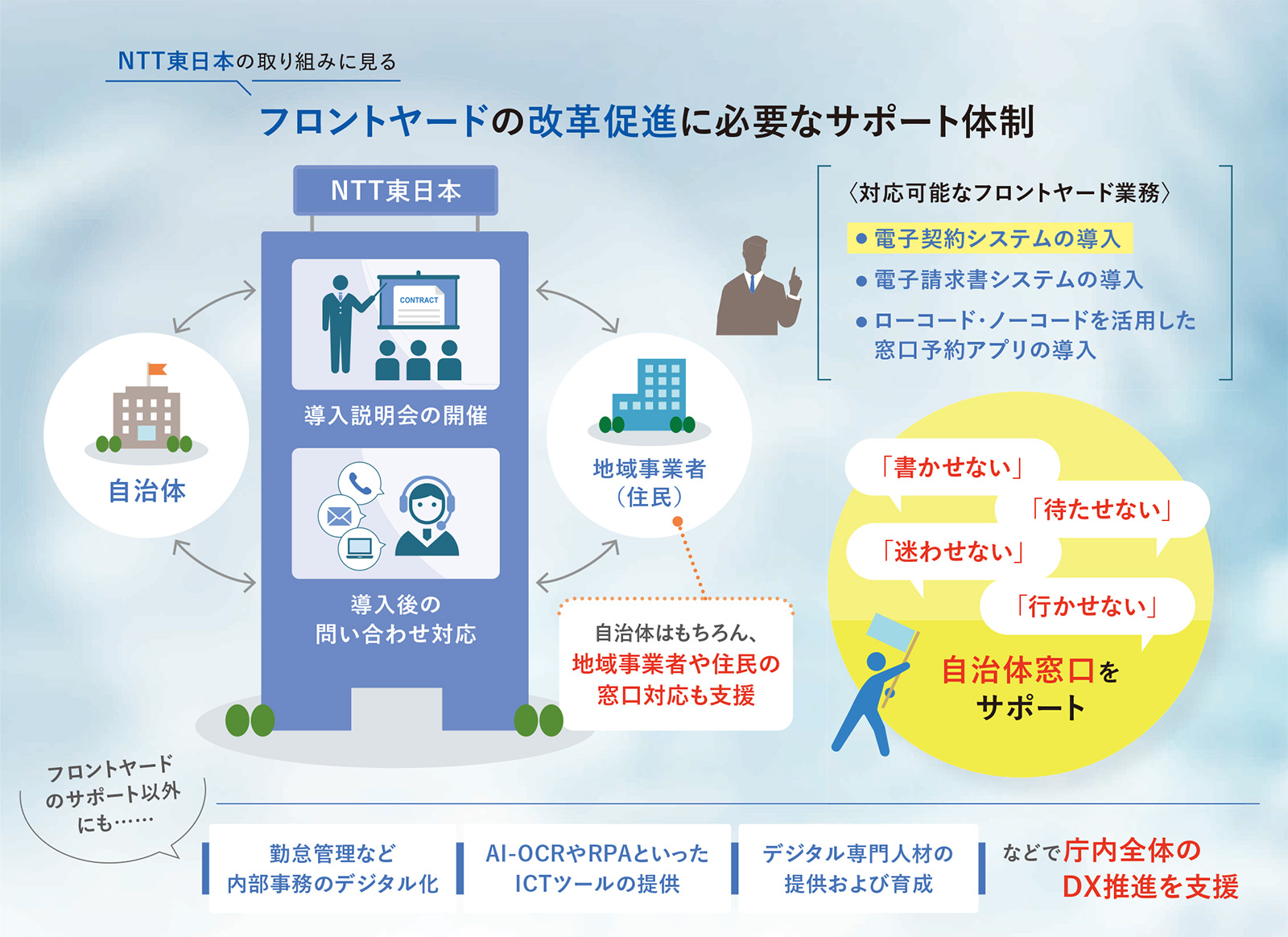

情報セキュリティ面においてはISMAPに登録されていることに加え、オプションでLGWAN環境でも利用することができます。また、導入後は自治体職員だけでなく、地域事業者に対しても導入説明会を開催したり、専門部署による電話やメール、チャットによって問い合わせ対応をしたりするなどきめ細かいサポートを行います。さらに、直感的に操作できるため、新たに特別な作業を覚える必要がなく、すぐに利用することが可能です。

特に、サポート面に関しては、電子契約システムだけにとどまることなく、電子請求書システムの導入やローコード・ノーコードを活用した窓口予約アプリの導入といったフロントヤード全般の取り組みにも対応します。自治体のみならず地域の人もケアできる体制を整えることで、地域事業者を含めた、窓口で住民に「書かせない」「待たせない」「迷わせない」「行かせない」ための「フロントヤード改革」を支援しようとしているのです。

―自治体に対する今後の支援方針を教えてください。

当社は「フロントヤード改革」以外でも、勤怠管理など内部事務のデジタル化、AI-OCRやRPAといったICTツールの提供、デジタル専門人材の提供および育成など、庁内全体のDXを支援することが可能です。まずは気軽に問い合わせてほしいですね。

| 設立 | 平成11年7月 |

|---|---|

| 資本金 | 3,350億円 |

| 従業員数 | 4,950人(令和5年3月31日現在) |

| 事業内容 | 東日本地域*¹における地域電気通信業務*²およびこれに附帯する業務、目的達成業務、活用業務 |

| URL |