※下記は自治体通信 Vol.65(2025年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

昨年度、2040年を展望した将来像を描き、県の新たな総合計画「新かながわグランドデザイン」を策定した神奈川県。過去の計画から、「いのち輝くマグネット神奈川」という大方針を継承しつつ、デジタル化による各政策分野の革新・進化によって、超高齢社会に向かう社会の課題解決を掲げている。900万人を超える人口を抱える県の県政を、どのように導いていくのか。これまでの成果を振り返るとともに、今後の県政ビジョンなどについて、知事の黒岩氏に話を聞いた。

一人ひとりの存在が尊重され、輝いている姿をめざしたい

―昨年度に、県の総合計画「新かながわグランドデザイン」が策定されました。ここには、どのような想いが込められていますか。

知事就任以来、私は県政運営において「なにをやりたいか」は、明確に持ち続けています。それは、これまでの総合計画において一貫して継承している「いのち輝くマグネット神奈川」という大方針に表現されています。振り返れば、キャスター時代からもっとも大切にしてきたテーマが「いのち」でした。県政運営でも、一人ひとりの存在が尊重され、輝いている姿をめざしたいと思ってきました。また、キャスター時代から各地域の再生ストーリーを見てきた中で、私が見てきた成功事例のキーワードが「マグネット」でした。磁石のように周囲から人やリソースを引きつける力を持つことが、地域が再生するためのカギになるということを数多くの事例が示していました。神奈川県も磁石のような力を持つ地域でありたいと考え、「マグネット神奈川」と称してきたのです。これまでの実績を振り返ると、行ってきたことすべてが「いのち輝くマグネット神奈川」につながっていたとあらためて感じています。新グランドデザインにおいても、その理念や想いは変わりません。

―この間、「いのち輝くマグネット神奈川」につながる実績では、どのようなものがありましたか。

圧倒的な勢いで進む超高齢社会の中で、これまで当県における1つのシンボル的な政策になったのは、「ヘルスケア・ニューフロンティア政策」で、そこで取り組んだのが「未病を改善する」というアプローチでした。健康と病気の中間に位置する「未病」という概念をつくり、未病の段階から改善を働きかけることで、健康寿命を延ばす取り組みです。食、運動、社会参加で構成される「未病改善アプローチ」に「最先端のテクノロジー」を融合することで健康寿命を延伸するのが、「ヘルスケア・ニューフロンティア政策」でめざしてきたことです。当県が発信してきた「未病」という用語が、いまでは国際的に使われるようになっていることに、政策の手応えを感じています。

能登半島地震でも活かされた、神奈川県の防災DX施策

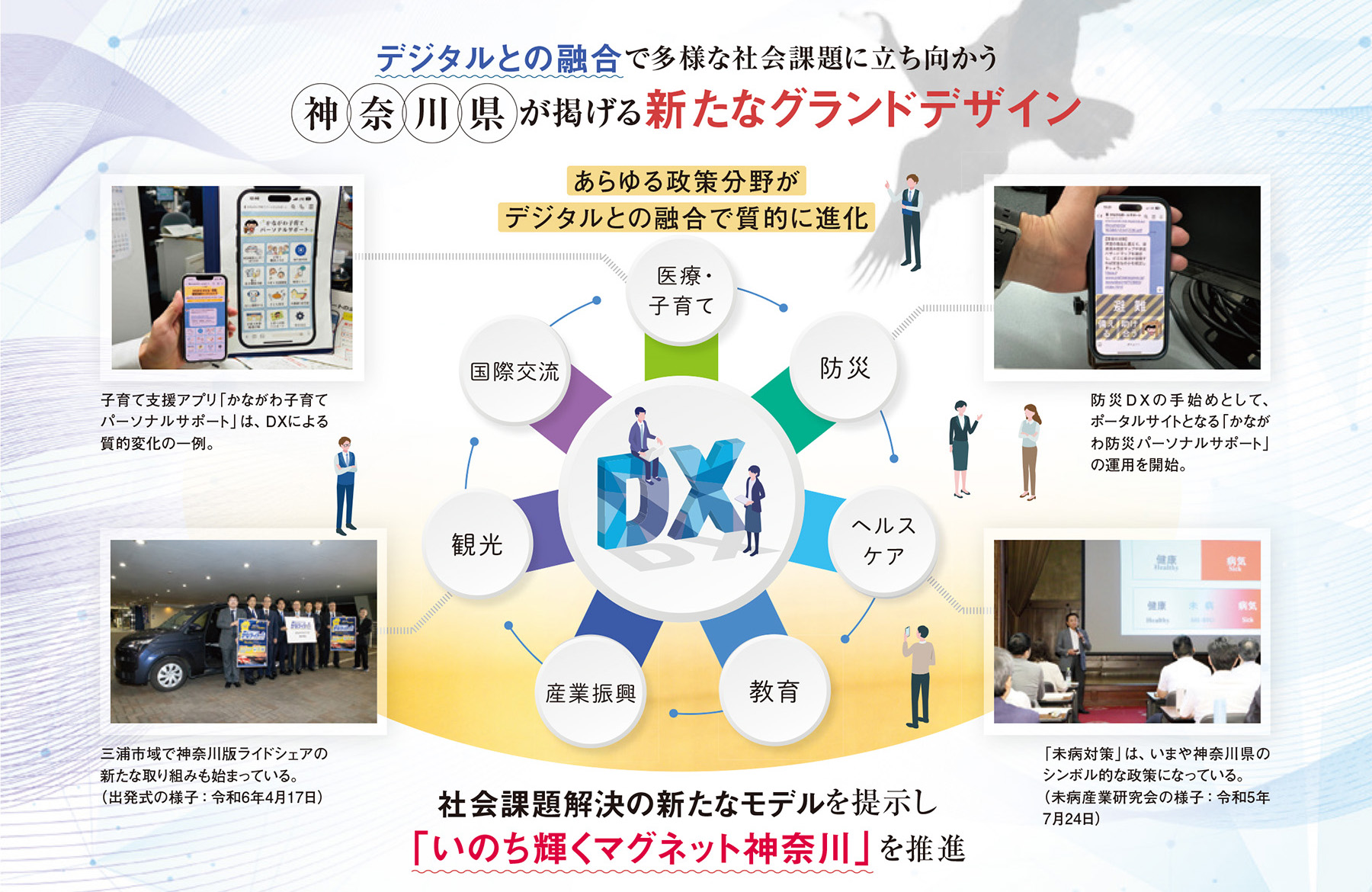

―今回の新グランドデザインにおいて、トピックスはなんですか。

「デジタル技術」をいかに政策へ取り込み、質的に進化させていくかがもっとも重要なポイントと位置づけています。その手始めとして、当県では防災分野のDXを推進するため、「かながわ防災パーソナルサポート」をつくりました。これを各種防災情報にアクセスできるポータルサイトとして運用するとともに、最新の災害情報や避難情報などを地域住民にプッシュ型で配信する仕組みとして運用しています。

また、データ統合連携基盤を構築し、気象情報やハザードマップ、避難所情報などの各種情報を統合・連携し、県内市町村に提供しています。この防災DXのノウハウは、昨年1月の能登半島地震でも実践的に活用されており、当県から応援が入った際、カードリーダーや交通系ICカードを被災地に配り、避難状況の全体像把握への流れをつくったという実績があります。

―これも「いのち」を重視する神奈川県の象徴的な取り組みですね。

そのとおりです。デジタル技術と融合することで、これまでになかった価値を提供できるようになりますし、それは防災に限らず、あらゆる分野の取り組みを質的に変えていくことを可能にします。こうしたDXの取り組みは、同様に先ほどの「未病改善」に関連する「ヘルスケア」の分野、医療の分野、教育の分野においても強力に推進していきます。たとえば、一人ひとりのニーズに合った子育て支援情報が受けられる「かながわ子育てパーソナルサポート」をスマートフォン上のアプリサービスとして展開している子育て分野の取り組みなどは、その一例です。これら個々の取り組みの集大成として、総合計画では「県民目線のデジタル行政でやさしい社会の実現」を掲げています。

それぞれのまちの個性を光り輝かせる

―その中で、特に重点分野として位置づけている政策はありますか。

「いのち輝くマグネット神奈川」に照らし合わせると、観光政策は、魅力を発信し、外から人やリソースを神奈川に引きつけるための重点分野と位置づけています。神奈川の観光地といえば、横浜、箱根、鎌倉が代表的ですが、「その次は?」と聞かれると、なかなか浮かんでこなかったのが実情でした。そこで、新たな観光の核として、城ケ島・三崎、大山、大磯を育ててきました。大磯は旧吉田茂邸が有名ですが、そのほかにもかつては伊藤博文、大隈重信、陸奥宗光といった明治の元勲の別荘が立ち並んでいた地域です。それらの復元整備によって、いまは「元勲通り」のような様相を呈し、街並みが生まれ変わっています。また、城ケ島・三崎が位置する三浦半島では「魅力最大化プロジェクト」と称して、活性化の取り組みが進んでいます。そこでは、イタリアが観光地として再生した際の「アルベルゴ・ディフーゾ」という手法を参考に、昔の景観をそのまま残し、内部だけをリニューアルしていくことで、それぞれのまちの個性を光り輝かせようとしています。いまはこの3つの新たな核を、面的に広げていく挑戦を続けています。

日本におけるコロナ対応の、モデルをつくったのも神奈川

―人口920万人の神奈川県では、さまざまな挑戦が繰り広げられているようですね。

人口920万人といえば、欧州の1つの国家と同程度の規模を誇ります。そこでこそ、私は社会課題解決の新たなモデル、いわゆる「神奈川モデル」をつくりたいのです。神奈川県は、県全域が国家戦略特区に指定された初めての例であり、新しいことにチャレンジできる環境が全県で整っている地域です。令和2年2月、横浜港に大型客船ダイヤモンド・プリンセス号が寄港したことから、日本での新型コロナとの本格的な戦いが始まったわけですが、そこではのちの日本における新型コロナ対応のモデルがつくられました。あの経験が示したように、まさに社会課題解決の「神奈川モデル」が全国に広がる流れをつくることこそ、これからの時代の当県に期待される役割だと認識しています。