※下記は自治体通信 Vol.65(2025年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

人口減少や高齢化が急速に進む地方では、まちの持続可能性が大きなテーマになっている。そうした状況にあって、地域の資産を活かした魅力あるまちづくりに挑む自治体も少なくない。大野市(福井県)も、そうした自治体の1つである。環境省や市役所勤務を経験し、就任時には北陸3県初の女性市長として注目された石山氏のもと、市民参画による住民本位のまちづくりを追求している。同氏に取り組みの詳細や、今後のまちづくりビジョンなどについて聞いた。

4つのコンテンツを市の魅力として発信

―平成30年7月、石山さんはどのような問題意識のもとで、市長に就任したのですか。

当時は、地方における人口減少の深刻さが指摘され始めた時期で、大野市でもそれは顕在化していました。その影響から、市民のみなさんが元気をなくしてしまっていることが、当時市職員だった私の目にも明らかでした。「大野はもうダメだ」などと口々に話す市民のみなさんも多かったのです。ですから、「いかに市民のみなさんの元気を取り戻していくか」、これが最大の問題意識でした。

―どのような取り組みを実施してきたのですか。

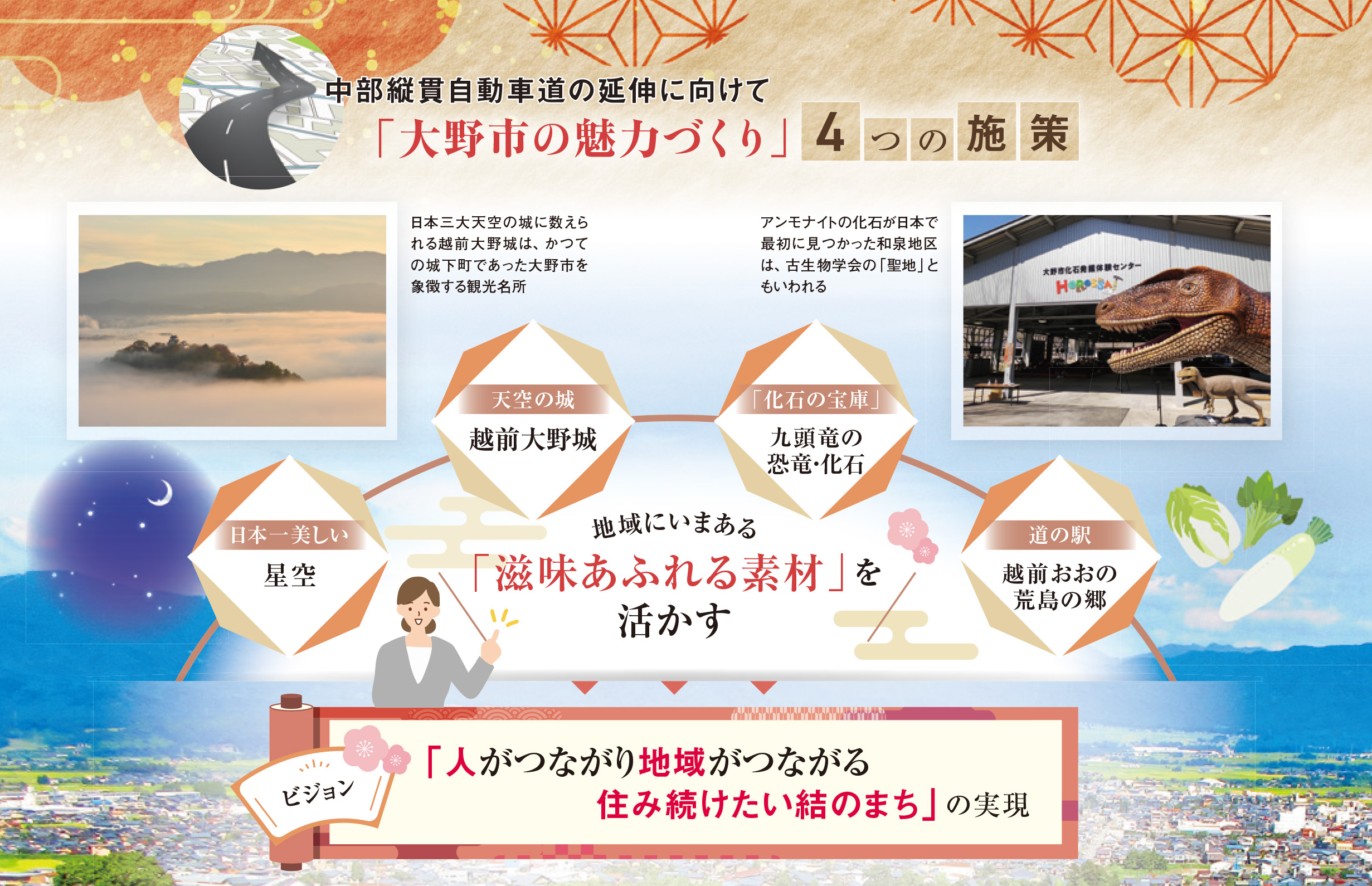

まずは当時、北陸新幹線の敦賀延伸と時を同じくして、岐阜県までつながる「中部縦貫自動車道」の延伸工事が大野市でも進んでいたことから、これを起爆剤にして、まちの活性化につなげようと考えました。高速道路で素通りされることなく、大野市が目的地となりえるように、4つのコンテンツを市の魅力として発信してきました。

まずは、当市が誇る「『天空の城』越前大野城」です。日本三大天空の城に数えられる越前大野城は、かつての城下町であった当市を象徴する観光名所です。そして、高速道路の延伸に合わせて整備した北陸最大級の「道の駅 越前おおの 荒島の郷」です。敷地面積は約5ha、建物の延べ床面積も約5,000m²の巨大な道の駅では、大野の豊かな物産が取り揃えられています。3つ目が、「『化石の宝庫』九頭竜の恐竜・化石」です。ここはアンモナイトの化石が日本で最初に見つかった場所であり、古生物学会の「聖地」ともいわれています。そして、最後が「日本一美しい星空」です。

あらためて気づかされた、地域が持つ資源のすばらしさ

―「日本一美しい」とは、どういうことでしょう。

環境省が実施する全国星空継続観察において、平成16年と17年に、「一番星が見える場所」として認定されたのです。当市の南六呂師地区からは、22等級の星まで見えたと聞きます。令和5年8月には、国際NGO「ダークスカイ インターナショナル」からも、星空の世界遺産ともいわれる「星空保護区®」として認定を受けています。

この認定取得をめぐっては、地元をあげて盛り上げてくれた地域のみなさんから多大な支援を受けました。私が市政運営において、市民のみなさんの参画を大切にしているのも、こうした経験が1つの根拠になっています。現在、実行中の「第六次総合計画」においては、めざすべき将来像を「人がつながり地域がつながる 住み続けたい結のまち」と定めましたが、この言葉も市民のみなさんとそれこそ一文字一文字考えてつくり上げてきた経緯があります。

もう1つ、この経験からあらためて気づかされたのは、この地域が持つ資源のすばらしさでした。

―詳しく聞かせてください。

大野市はもともと、山あいに開けた盆地に築かれた城下町を起源としており、400年以上続く歴史と伝統を受け継ぐ「北陸の小京都」とも呼ばれる地域です。ここには、田園風景が広がり、落ち着いた風情の中で人々が「丁寧に」暮らす生活がいまもあります。また、先ほど示した4つのコンテンツについても、いずれも地域に根づいた資源にほかならず、自然も物産も実に豊かなことに気づかされます。人口減少問題が深刻なことは事実ですが、それを「寂しい」「ダメだ」というだけではなく、その現実を直視し、持続可能性を考えていかなければなりません。そうした共通認識の下で、「住み続けたい」と思えるまちづくりをめざしており、現在、検討中の「第六次総合計画」後期基本計画においても、市民や事業者のみなさんとともに、地域の将来像について議論を深めています。

子育て支援強化の背景に、「助けてほしい」の切実な訴え

―後期基本計画では、どのような議論が進んでいるのですか。

これからの時代の新しい発想として、「ウェルビーイング」「シェアリングエコノミー」「ジェンダーギャップの緩和」というキーワードを計画には盛り込んでいく予定ですが、「子育て支援の充実」などの重点施策や、地域の資源を活用していくという大方針はこれからも継承していきます。特に子育て支援については、若者層に住み続けたいと思ってもらうためにも、また「ウェルビーイング」や、「ジェンダーギャップの緩和」を実感してもらうためにも重要な施策と位置づけています。

子育て支援を本格的に強化し始めたのは、現在の総合計画を策定した5年前に遡りますが、当時のアンケートや意見交換の場では、「助けてほしい」「目の前の生活が大変だ」という切実な訴えや不安が多くの保護者から届いていました。その後、当市が国に先駆けて、妊娠期、幼児期から若者、保護者に至るまでライフステージに応じた切れ目ない支援をいち早く打ち出したのも、そのためでした。

お母さんたちの表情を変えた、子育て支援の充実

―取り組みの成果はいかがですか。

国や県の支援と合わせて、現在は不安なく子育てができる環境が、相当程度整ったと思います。その成果は、移住者の傾向にもわずかに出始めており、子育て世代の割合が増えているのです。

人口減少問題が深刻化する中、移住政策に力を入れる自治体は多いですが、他地域と競争し、補助金などで移住者を集めるような政策を当市は良しとしてきませんでした。「大野のまちが好き」という人々に集まってもらわなければ、地域を大事にしてもらえないと思うからです。ですから、とにかく市民のみなさんへの行政サービスを手厚くすることに注力してきました。その結果として、子育て世代に対する「やさしいまちづくり」が、大野市への評価につながっているとすれば、うれしいですね。なにより、お子さんと一緒にいるお母さんたちの表情が5年前より明るくなっていることは、最大の成果だと感じています。

―今後のまちづくりビジョンを聞かせてください。

めざすべきは、恵まれた美しい自然環境と落ち着いた風情のある都市環境の中で、市民のみなさんが穏やかに幸せに暮らしていける、そのような大野であり続けることに尽きます。地域の資源や環境を活かして、物質的な豊かさだけではなく、大野という環境に暮らすこと自体の幸せを実感してもらえるまちづくりを追求します。