沖縄県浦添市の取り組み

スマートシティの実現

ビッグデータの活用で実現近づく、10年先を見すえたまちづくり

※下記は自治体通信 Vol.29(2021年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

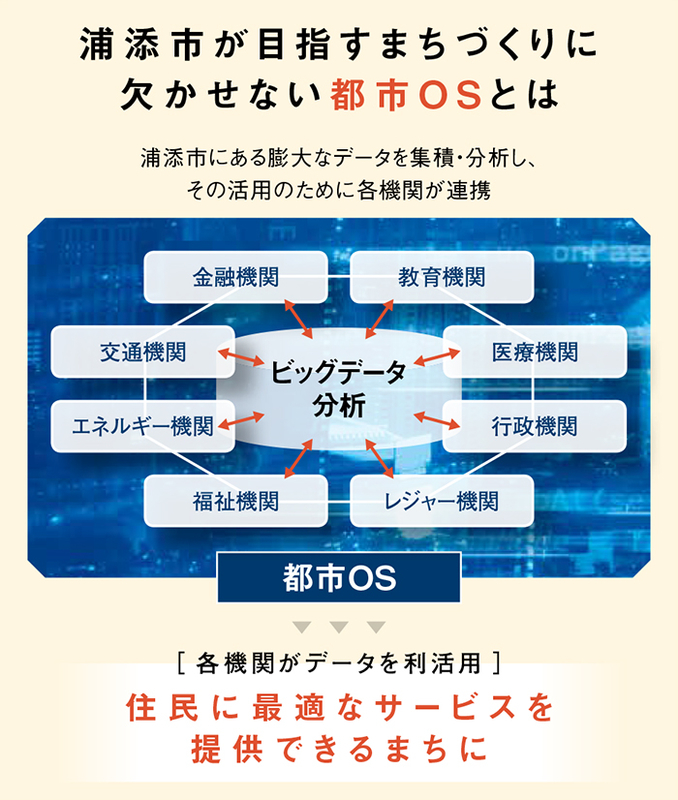

AIやIoTといったテクノロジーを駆使し、次世代のまちづくりを目指す「スマートシティ構想」。その実現のために「不可欠な基盤」とも言われているのが、「都市OS(※)」と呼ばれるデータ基盤だ。この基盤の構築に向けて、具体的な取り組みを進めている自治体のひとつが浦添市(沖縄県)。担当者に、都市OSの構築に向けた取り組み状況について話を聞いた。

※都市OS:都市にあるさまざまなデータを集積・分析し、活用するために自治体や企業、研究機関などが連携するための基盤

都市のあらゆる情報を活用し、過去にない住民サービスを

―浦添市が、都市OSの構築に着手した経緯を教えてください。

当市は、10年先のまちづくりを見すえた「第五次浦添市総合計画」のなかで、スマートシティ構想を盛り込みました。今後、デジタル技術の開発成果を積極的に活用した利便性の高いまちづくりを進めるうえで、まずは、都市生活を支えるあらゆるモノやサービスを情報でつなげる基盤が必要だと考えています。それらの情報を民間企業や行政などさまざまな機関が相互活用してこそ、スマートシティにふさわしい利便性の高いサービスを住民に提供できると。その基盤が、都市OSというわけです。

―まち全体で蓄積したデータを、分析・活用できるようにすると。

そのとおりです。都市OSには、社会のさまざまなシステムと互換性を保ちながら、API連携で各システムからデータを取り込みます。そうなると、たとえば、住民がスマートウォッチを活用して登録したバイタルデータを医療機関がチェックし、異常を検知すればすぐに知らせて病気のリスクを軽減できるように。また、蓄積されたバイタルデータを、保険会社は新商品開発に利用でき、私たち行政も医療政策立案のエビデンスにすることもできます。当市では昨年8月に、この都市OSの構築に向けて公募型プロポーザルを実施し、過去に公共施設の管理システムで導入実績のあるクロスポイント・コンサルティングを選定しました。

―今後、都市OSをどのように構築していきますか。

まずは、市のホームページを、住民にとって利便性の高いものに刷新します。具体的には、住民の同意のもと、氏名、住所、性別、生年月日などを登録してもらい、いただいた情報をもとに、福祉や健康などほしい情報をパーソナライズして届けるようにします。そのほか、事業者の道路占用許可申請といった行政手続きがホームページ上からできるようにして、事業者の生産性向上にも寄与していきます。過去にない便利な住民サービスを提供するこのホームページを、まずは都市OSの基盤にのせて、今後、さまざまなデータ連携を進めるうえでの中核システムにします。そうすることで、都市OS上に集積するビッグデータを活用したさまざまなサービスを、住民にスムーズに届けられるようになると考えています。

支援企業の視点①

「データ連携」「住民参画」の仕組みが、都市OS構築のカギに

―自治体では都市OSの構築に向けた取り組みは進んでいるのですか。

スマートシティを目指す多くの自治体は、都市OSの重要性を感じています。しかし、新しい概念ということもあり、どのように取り組めばいいのかわからないという声も。私はそのような自治体に対して、「難しく考えないでください」と伝えています。要は、さまざまなデータを連携する仕組みと、住民の承認に基づいたサービス提供(オプトイン)の仕組みを構築すればいいのです。浦添市では、まずホームページの刷新を通じた住民サービスのデジタル化を進めるのと同時に、住民との双方向性のコミュニケーションの仕組みを構築し、住民の参画を促しています。このオプトインに基づくデータの活用によって、住民により良いサービスを提供することが可能となります。

―自治体に対する今後の支援方針を教えてください。

私たちは20年以上前から、当時まだ黎明期にあったクラウド技術を活用して、自治体の業務効率を改善するシステムを提供してきました。今回、スマートシティの実現に向けて、内閣府は「スマートシティリファレンスアーキテクチャ(※)」として、都市OSの機能を公表しています。当社は、この情報にくわえて、これまで蓄積してきた知見を活かし、自治体や企業が保有するさまざまなデータを連携させて、都市OSの構築に取り組みます。スマートシティの実現を考えている自治体を、しっかりとサポートしていきたいですね。

※スマートシティリファレンスアーキテクチャ:スマートシティの実現に向けて、考慮すべき要素や手順を示した設計図

| 設立 | 平成26年6月 |

|---|---|

| 資本金 | 4,080万円 |

| 従業員数 | 8人 |

| 事業内容 | 地方公共団体向け業務支援・システムサービス事業など 主要株主/日本管財株式会社、沖縄振興開発金融公庫 |

| URL | https://www.x-point.co.jp/ |

支援企業の視点②

データ連携は、包括管理でも効果を発揮

官民あわせて3,000以上の建物を管理している当社は、複数施設の清掃や警備、点検業務などを一元化して管理業務を効率化する包括管理を推進しています。その際、グループ会社であるクロスポイント・コンサルティングの施設管理システムを活用することにより、より効果的な施設マネジメントの実現も目指しています。さらに今後、さまざまなデータが集まる都市OSとの連携により、住民のニーズを把握した最適な施設運営につなげることもできるでしょう。次世代型の包括管理や都市OSの導入を検討している自治体のみなさんは、ぜひ当社グループにご連絡ください。

| 設立 | 昭和40年10月 |

|---|---|

| 資本金 | 30億円 |

| 売上高 | 1,063億円(令和2年3月期:連結) |

| 従業員数 | 9,752人(令和2年3月31日現在:連結) |

| 事業内容 | 建物総合管理事業、保安警備事業、環境施設管理事業、プロパティマネジメント事業、マンション管理事業など |

| URL | https://www.nkanzai.co.jp/ |