※下記は自治体通信 Vol.65(2025年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

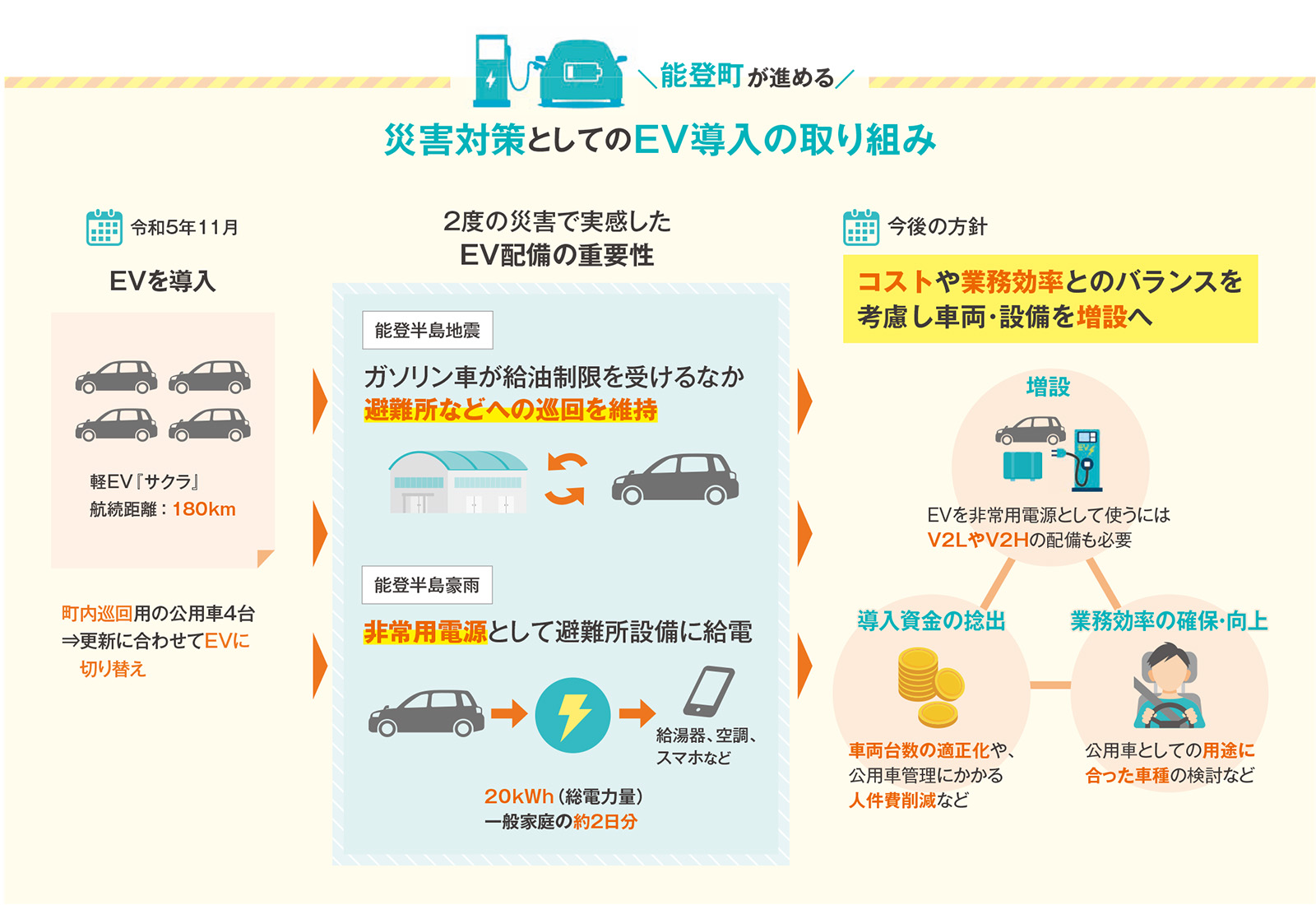

近年、災害時における「非常用電源」として、電気自動車(以下、EV)の価値に注目する自治体が増えている。そうした自治体の一つで、公用車としてEVを導入していた能登町(石川県)では、令和6年に見舞われた能登半島地震と奥能登豪雨の二度の災害において、EVがその真価を発揮したという。災害時におけるEVの活躍ぶりや、その後の導入拡大に向けた取り組みについて、同町町長の大森氏に聞いた。

豪雪地帯の停電対策として、EV4台を導入していた

―能登町では、どういった背景でEVを導入したのですか。

豪雪地帯に位置する能登町においては、大雪が降った際、雪の重さや倒木によって電線などの設備が損傷し、しばしば停電が引き起こされていました。寒い冬の長期にわたる停電は住民の命にも危険がおよぶため、その対策には長年、課題意識を持っていました。また、石川県は長きにわたって大地震の発生確率が小さいとされてきましたが、令和3年頃から能登半島やその沖合いで大きな地震が群発的に発生するようになり、災害リスクの高まりも感じていました。そこで、災害時の非常用電源としてEVを活用できる体制づくりを、危機管理室の主導のもとで進めてきたのです。

―その体制づくりは、具体的にどのように進めたのですか。

平常時に公用車としてムリなく利用できることを前提に、車種の検討を進めました。その結果、令和5年11月、健康福祉課が町内巡回に使用していた公用車4台の更新のタイミングで、これらすべてを軽EVの『サクラ』に切り替えました。航続距離は180kmと短めですが、バッテリー容量は20kW時あり、一般家庭における約2日ぶんの電力利用を賄うことができます。非常用電源としての活用を十分に見込めたため、導入を決めたのです。

このほか、EVから家電機器などに給電を行うためのV2L*の調達準備も進めていたのですが、そのさなかの令和6年1月1日、能登半島地震が発生しました。そこでは当初の想定とは異なる形でEVが真価を発揮しました。

―どういうことでしょう。

当時、主要幹線道路の寸断によって陸の孤島となった当町では、タンクローリーによる燃料輸送が止まったことで、ガソリンスタンドでは給油制限が行われ、給油を待つ人で長蛇の列が発生しました。町職員の7割近くがマイカー通勤のため、約10日間にわたって給油制限が続くなかでは、登庁そのものが困難になり、役場機能が停止してしまう恐れもありました。そうしたなか、幸いにも町庁舎には電力の供給が続いていたため、EV4台で避難所の巡回や、要配慮者宅への訪問を継続することができたのです。

この震災では、EVの当初の導入目的であった、非常用電源としての活躍ぶりも多く目の当たりにしました。

*V2L :「Vehicle to Load」の略。外部給電器

住民の命と安心を守るため、1台でも多くEVを配備へ

―詳しく聞かせてください。

能登町だけに限らず、地震の被災地では自動車メーカーなどからEVやプラグインハイブリッド車が避難所に派遣され、家電や電子機器の充電に役立てられました。ある被災者からは、携帯電話の充電が切れ、家族との安否確認や、外部からの情報の収集を行う手段が無くなってしまった際、EVによって充電を行えたことが、大きな安心につながったという声も聞きました。災害時の住民の命と安心を確保するため、平常時から1台でも多くのEVを配備しておくことの大切さを実感しました。同じ年の9月には奥能登豪雨にも見舞われましたが、その際は、当町が導入したEVとV2Lを、避難所の給湯器などへの給電に役立てることができました。

―今後、どのような方針でEVの導入を進めていきますか。

導入コストや、公用車としての実用面とのバランスを考慮しながら、導入を増やしていきます。その一環として令和5年度からは、車両の保守・点検など公用車管理に伴う業務を外部に丸ごと委託することで、職員の業務負担を軽減し、人件費の削減に成功しました。こうして捻出した資金を、今後、航続距離がより長いEVの導入などに充て、災害対策の強化を図っていきたいですね。

ここまでは、2度の災害でEVの導入効果を実感した能登町の取り組みを紹介した。ここでは、同町や石川県内自治体に、EVや公用車の管理をめぐる業務効率化の支援を手がけている、北國フィナンシャルホールディングスと北国総合リース、SMAS金沢支店の担当者を取材。EV導入をめぐる自治体の動向や導入支援の取り組みについて聞いた。

食料備蓄や保険加入と同様に、EV導入は有効な備え

―EV導入をめぐる、県内自治体の動きをどう見ていますか。

西村 自治体においてEVはおもにカーボンニュートラルの実現に向けた手段の一つとして捉えられていましたが、地震や豪雨などの災害を経るなかで、非常用電源としての価値に関心を持つ自治体も増えています。私も能登半島地震で被災し、家庭への電力供給が途絶える不安を経験しましたが、EVの配備は、非常食を備蓄したり、保険に加入したりするのと同じくらい、有効な災害対策になるとの確信を強めました。しかし、人口減少に伴い税収が減り続ける自治体にとって、EV導入に向けた財源の確保は依然、大きなハードルになっているのも実情です。

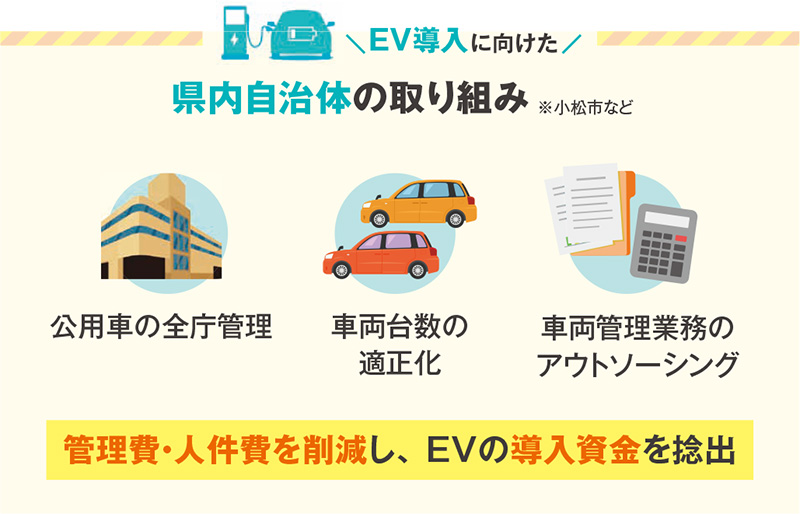

古畑 そこで我々は、業務効率化を通じてムダなコストを削減することで、EV導入資金の捻出につなげる提案を行っています。

―詳しく聞かせてください。

古畑 車両管理のアウトソーシングは有効な方法となります。公用車の保守・点検は、相見積もりや予算要求に時間と手間がかかるうえ、車検後も、税金や修繕費、手数料などを支払うためにそれぞれ伝票を切るという事務的負担が生じます。能登町では、これらの負担を伴う保守・点検をリース契約でまとめて委託することで人件費を抑え、車両管理にかかるトータルコストを縮小できました。このほか我々は、車両の管理・運用に豊富な知見を持つSMASと連携し、さらなる公用車運用の効率化とコスト削減を提案しています。

―どういった提案が可能ですか。

山本 庁内の各部署でバラバラになっている公用車の管理・運用を一元化することで、車両の保有台数を適正化するといった提案が可能です。たとえば小松市(石川県)などでは、これらの取り組みによって公用車の保有台数を減らし、EVの導入につなげるという成果を生み出しています。こうした成功事例を横展開していくことで、自治体のEV導入を支援していきたいと考えています。

ここまでは、能登町や地域企業の取り組み事例を通じ、災害対策としてのEV導入のメリットや、コスト面での課題の解決策を紹介した。ここでは、自治体におけるEV導入支援を手がけるSMASを取材。同社の森本氏に、EVの導入に当たって着眼すべきポイントなどについて聞いた。

用途や走行実績などをもとに、EVへの切り替えを分析

―EVの導入をめぐる自治体の課題はなんでしょう。

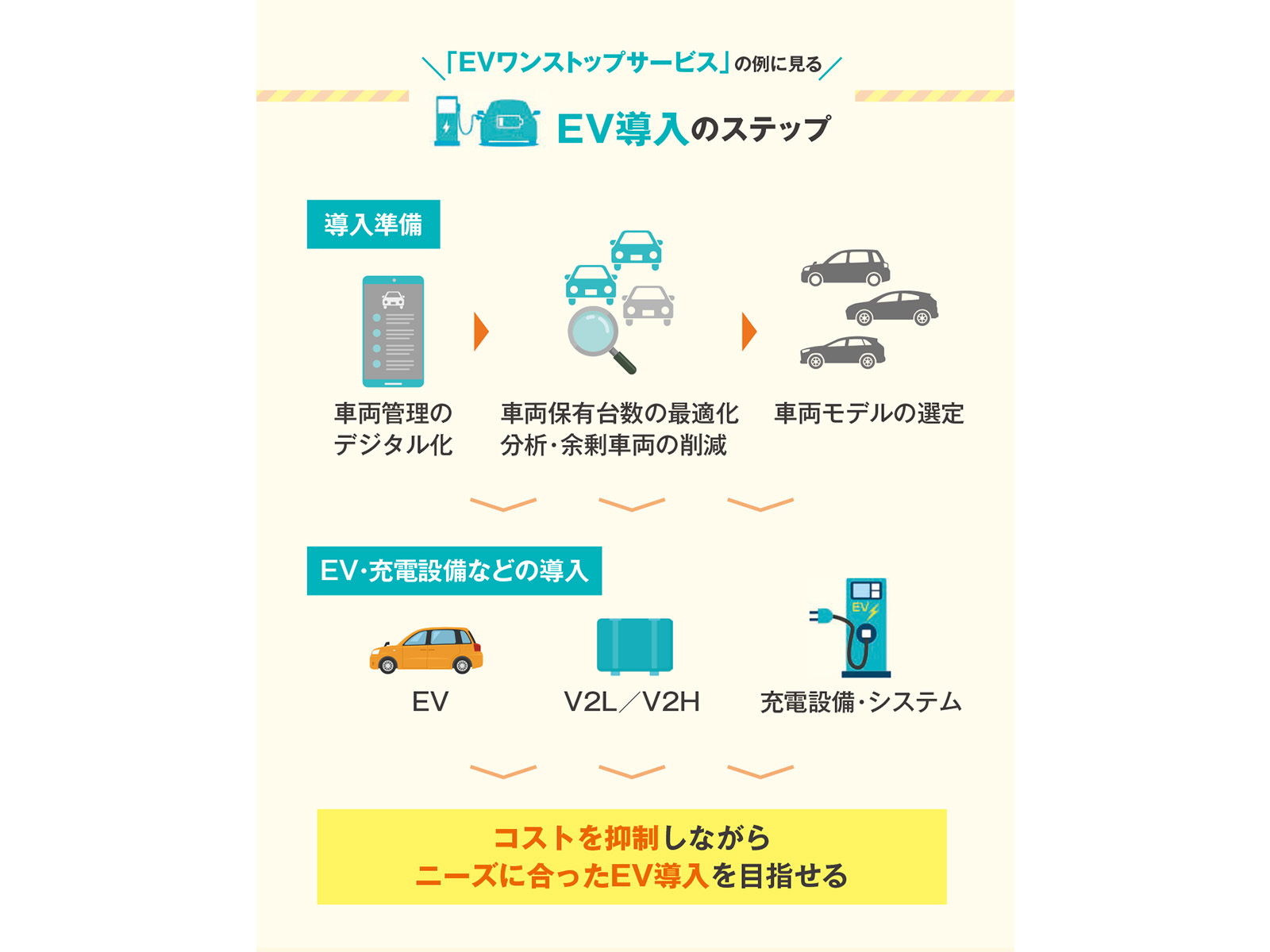

導入に向けた財源をいかに確保するかといった「財政面」の課題だけでなく、業務に支障なく運用できるかといった「利用面」の課題を懸念する自治体が多いです。近年、災害対策としてのEV導入に関心を示す自治体は増えていますが、導入に際しては、平常時の業務効率を落とすことなく利用できる最適な車種や運用方法を検討する必要もあるのです。そこで当社では、これらの課題の解決を支援する「EVワンストップサービス」を提案しています。

―具体的に、どういった支援が可能ですか。

財政面の課題については、公用車の管理コストを削減することで、EVの導入資金を捻出するサポートを行えます。当社の車両管理アプリ『Mobility Passport』では、車両の利用予約や運転日報の記録などをデジタル化します。これによって得られる車両の利用データをもとに、公用車の適正な保有台数を分析し、余剰車両の削減につなげられます。

利用面の課題に対しては、既存の公用車の用途や走行実績などをもとに、EVに切り替えた場合の経済性を分析し、最適な車種を提案できます。長距離移動時における航続距離への不安を解消するため、充電設備の設置や、全国に約2万基設置されている充電設備ネットワークで利用できる認証カードなども提供しています。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

当社では15年以上にわたって自治体や企業のEV導入支援に携わってきた知見があります。そうした知見を生かしながら、車両の保守・点検を含むリース契約や、リユースEVの活用、シェアリングサービスなど、多様な切り口からEVの導入・運用をお手伝いしていきたいですね。

| 設立 | 昭和56年2月 |

|---|---|

| 資本金 | 136億円 |

| 売上高 | 2,716億円(令和6年3月期:単体) |

| 従業員数 | 2,050人(2024年4月1日現在:単体) |

| 事業内容 | 各種自動車・車両のリース・割賦販売など |

| URL |