※下記は自治体通信 Vol.65(2025年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

カーボンニュートラル推進の機運が高まる近年、その手段として電気自動車(以下、EV)の普及促進に取り組む自治体は多い。しかし、EVに対する人々のイメージには「航続距離が短い」といったネガティブなものも一部にあり、それを自治体が普及への課題と感じているケースも少なくない。そうしたなか、栃木県は、県内の事業者などを対象にEVの試乗会を開催。EVに対する関心の喚起に確かな手応えを得たという。取り組みの詳細を、同県気候変動対策課の2人に聞いた。

EVを購入しない理由、その多くは「先入観」に起因

―EVの試乗会を開催した背景を聞かせてください。

武藤 栃木県は、乗用車の1人当たり保有台数が全国2位の車社会であり、県全体のCO₂排出量のうち、交通分野が約3割と高い比率を占めています。そのため、令和4年3月に策定した「2050年とちぎカーボンニュートラル実現に向けたロードマップ」では、交通分野の目標として、2030年度までに乗用車保有台数の6割をEVなどの電動車に置き換えることを掲げました。そのうえで、商業施設でのEVの展示や、EV購入補助金の創設など、普及促進策に取り組んできました。そうしたなか、住民を対象にアンケートを実施したところ、EVに対する人々のイメージを改善することも必要だと考えました。

―それはなぜでしょう。

岸野 そのアンケートでは、EVの購入について「検討したことがない」「検討したが購入しなかった」と答えた人が全体の96.5%を占めました。その理由には、経済的なもの以外では、「充電できる場所が少ないイメージがある」「航続距離に不安があった」といった、イメージに関するものが特に目立ったのです。

武藤 これらネガティブなイメージはいずれも、EVに乗ったことがないために抱く、漠然とした先入観によるものと我々は仮定しました。今後、EVの普及を促していくには、そうした先入観を払拭し、EVに対する理解を深めてもらうことが必須だと考えていた折、我々は住友三井オートサービス(以下、SMAS)から、EVの試乗会開催に関する提案を受け、関心を持ちました。

加速性や静粛性に優れるEVの魅力が伝わった

―どういった点に関心を持ったのですか。

武藤 複数メーカーのEVを乗り比べできるという点でした。価格や特性が異なる複数の車種に実際に触れてもらうことで、EVをより身近に感じてもらい、EVに対して抱いていた先入観を払拭し、理解をより深めてもらえると考えました。

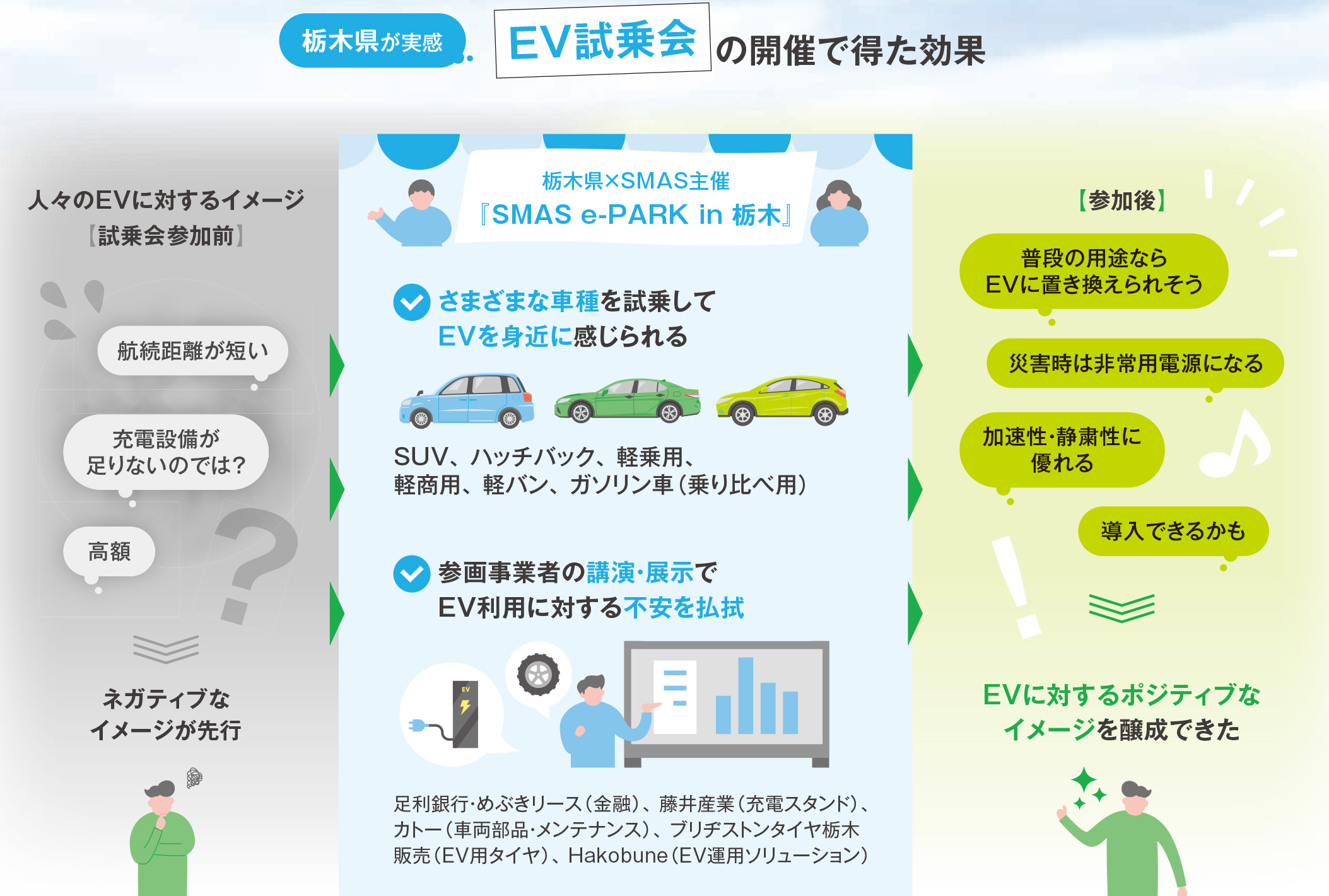

岸野 そこで我々は、SMASとの共催により、令和6年11月に『SMAS e-PARK in 栃木』というEVの試乗会を開催しました。会場には、国内メーカー4社の6車種に加え、乗り比べ用のガソリン車1車種を用意。県内の9市町と民間事業者25社から合計59人が参加しました。

―開催の成果はいかがでしたか。

岸野 実際にEVを試乗してみた感想として、「ガソリン車と比べて加速性や静粛性が優れている」など、これまでイメージとして持っていなかったEVのメリットを体感できたという声が多くありました。アクセルペダルを少し踏み込むだけでグンと加速する快適さは、車好きの人にとっては大きな魅力になるでしょう。

参画事業者による講座や展示を通じ、EVの運用に対する参加者の不安の払拭を図れたことも成果の一つです。航続距離に不安があったという参加者からは、「軽タイプのEVでも150kmは走行できることを聞き、十分に利用できると思った」といった感想が寄せられました。

武藤 講座に関しては、今後の要望として「ガソリン車とのコスト比較を行ってほしい」「EV導入の失敗事例も知りたい」といった声もあがり、参加者の間で「EVをより深く理解したい」という関心が高まったのを実感しています。今回参加できなかった自治体や事業者からも、他地域や次年度の開催を求める声が多くあるため、今後も同様の試乗会を開催していく方針です。

これまでは、EVに対する人々の関心を高めてもらう目的で試乗会を開催した、栃木県の取り組みを紹介した。ここでは、その取り組みを支援したSMASを取材。試乗会をEVの普及促進につなげるためのポイントについて、同社の青柳氏に聞いた。

いまアプローチすべきは、実用性を重視する消費者層

―EV普及促進に関する自治体の取り組みをどう見ていますか。

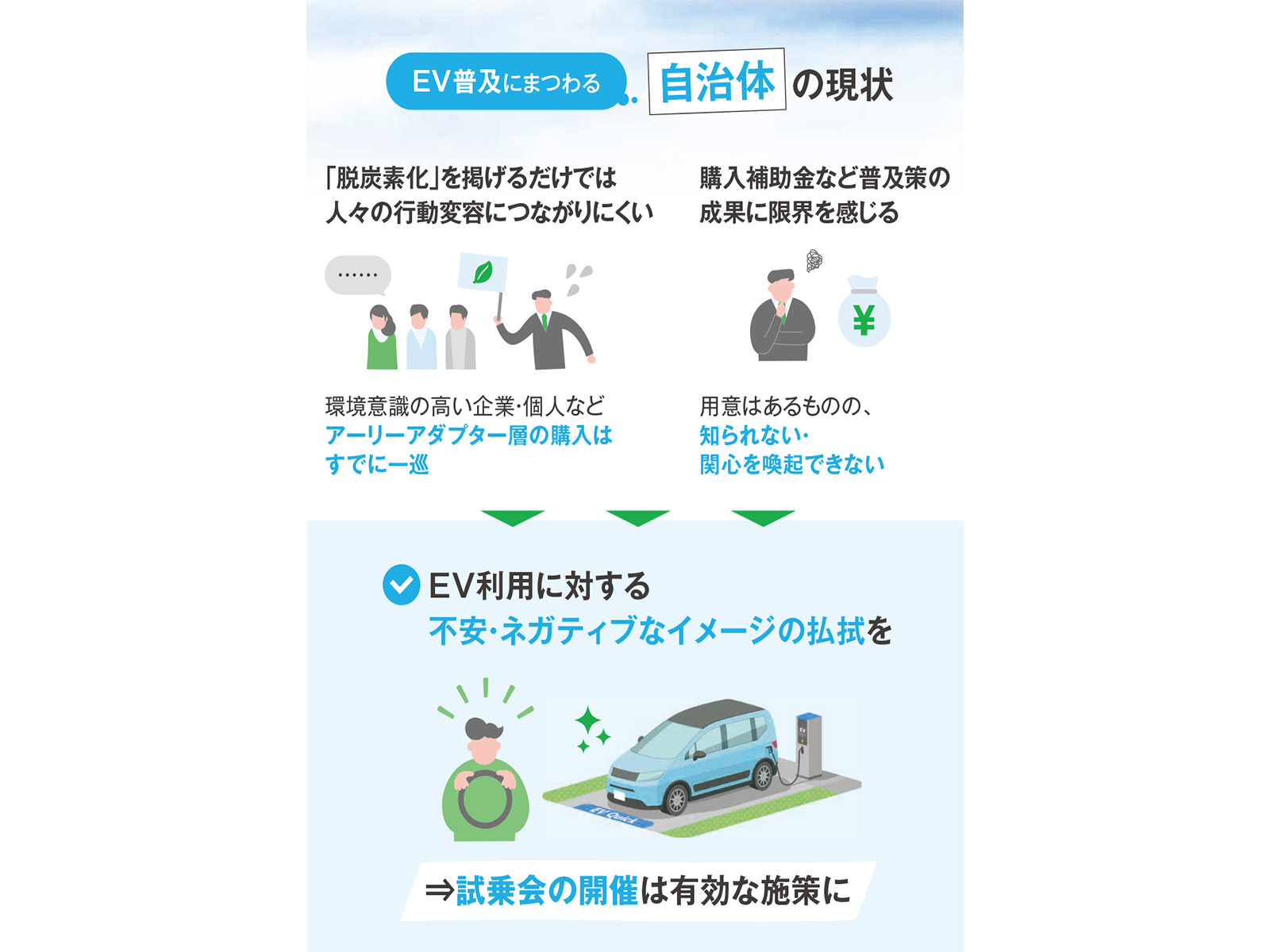

EVや充電インフラの購入を資金面で支援するため、多くの自治体が補助金を創設するといった取り組みを展開しています。しかし、EV購入に対する人々の関心を十分に喚起できず、補助金の活用が広まらないといった課題を感じられているケースが少なくありません。EV普及の目的として「脱炭素」を掲げる自治体は多いですが、環境意識や新技術に対する関心が高い企業や個人など、いわゆるアーリーアダプター層によるEVの購入はすでに一巡しています。そのため現在は、実用性をより重視する消費者層へいかにアプローチしていくかが重要になります。

―どうすればよいでしょう。

人々がEVに持つ、漠然としたネガティブな先入観を払拭することが重要です。たとえばEVは、「乗ったことはないが、航続距離が短くて不便そう」というイメージを持たれることが多いですが、実際には長いもので600km以上、短いものでも100kmはあります。業務で決まったルートを走行するといった事業者の用途によっては十分、実用に耐えうるものと言えます。そのため、今後より多くの人々にEVの購入を促していくためには、正確な知識や、「運転したことがある」といった実体験に基づいて検討してもらう必要があるのです。そこで当社では、自治体が、多くの車両を使用している法人や地域住民に対してそうした知識や実体験を提供できるよう『SMAS e-PARK』という、EVの試乗会を中心としたイベントの開催を提案しています。

―そのイベントにはどういった特徴があるのですか。

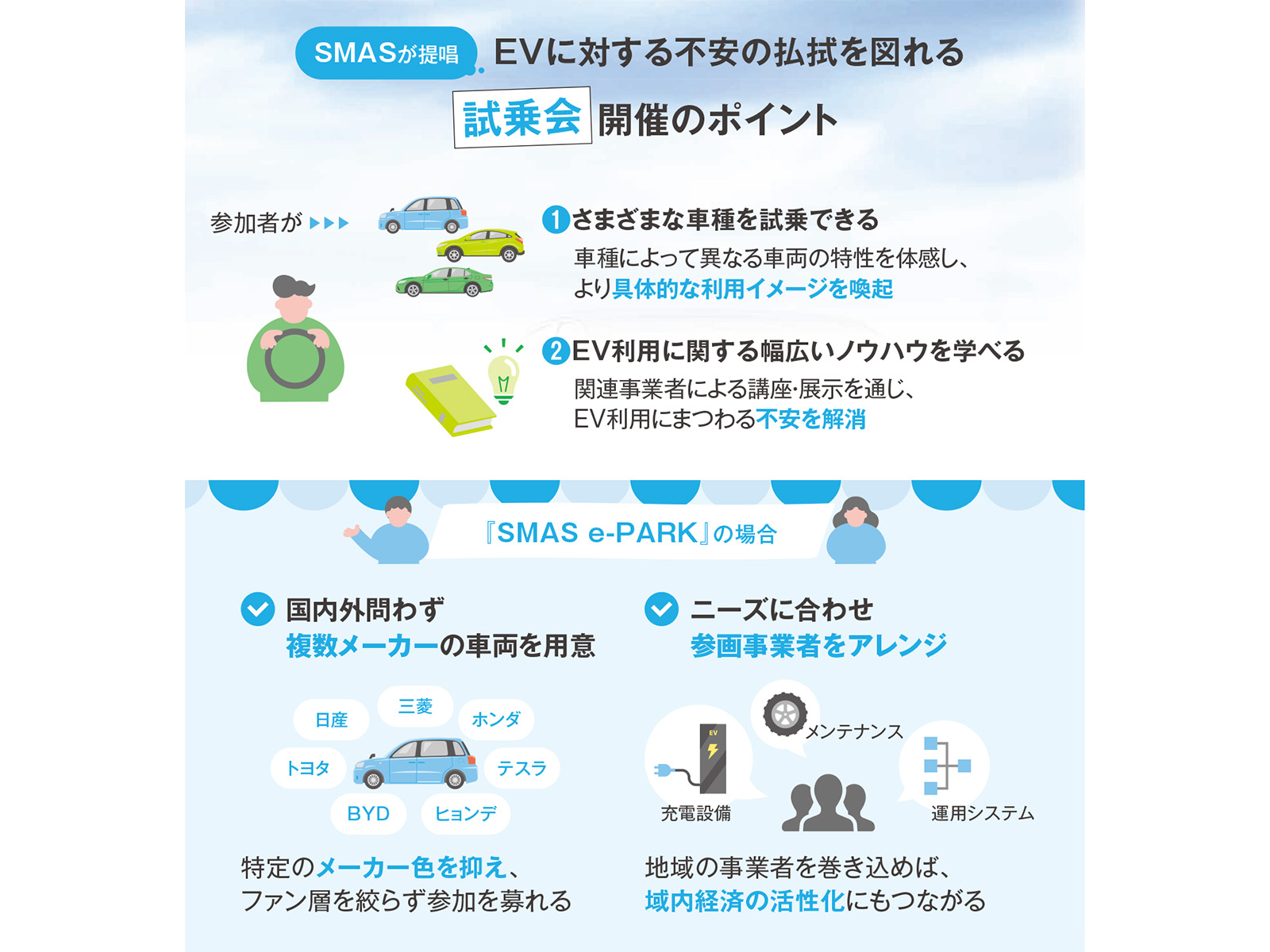

試乗用として複数メーカーのEVを集めて提供できることです。SUVや軽商用など試乗できるボディタイプの選択肢が広がるため、参加者はそれぞれの用途に合った乗り心地を体験することで、よりリアルなシーンでEVの利用をイメージできるようになります。自治体は、車種が特定のメーカーのものに偏ることがないため、幅広い層の参加者を募れます。こうした試乗会を開催できるのは、自動車のリース会社として、メーカーを問わずに車両を取り揃えることができる当社の強みだと言えます。

『SMAS e-PARK』は、当社が全国に持つ事業ネットワークを活用し、参画する事業者を開催の目的に応じて柔軟に選べるのも大きな特徴です。

EVにまつわる不安要因は、車両そのものに限らない

―自治体にはどういったメリットがありますか。

『SMAS e-PARK』に参画する事業者として、自動車のディーラーだけでなく、充電設備やEV用タイヤ、メンテナンスなどの専門事業者をも幅広く巻き込むことで、EVの実運用をめぐる人々の不安を解消する機会を提供できます。EVの運用にまつわる不安要因は車両本体だけに限りません。充電設備や充電方法なども導入コストや利便性に大きく影響するため、不安要因となります。そこで、専門の事業者が展示や講演を通じ、その知見や、電費をよくするためのノウハウなどをレクチャーすることで、参加者の不安払拭を図れるのです。また、地域に密着した地元の事業者に参画いただくことで、EVの購入や運用を考える参加者の安心感につながるうえ、事業者と参加者との間に接点が生まれることで域内経済の活性化にもつなげられます。

―自治体に対する今後の支援方針を聞かせてください。

『SMAS e-PARK』を開催するなかで当社には、イベント参加者がEV導入に向けて不安や関心を持つポイントが知見として蓄積されています。たとえば、栃木県においては、通勤で車両を使うかたが多いため、通勤車両のEV化・脱炭素化に対する関心が高いことがわかりました。今後も、こうした参加者の反応をイベント開催に活かしながら、EVの普及促進を自治体と伴走していきます。ぜひ気軽にご連絡ください。

| 設立 | 昭和56年2月 |

|---|---|

| 資本金 | 136億円 |

| 売上高 | 2,716億円(令和6年3月期:単体) |

| 従業員数 | 2,050人(令和6年4月1日現在:単体) |

| 事業内容 | 各種自動車・車両のリース・割賦販売など |

| URL |