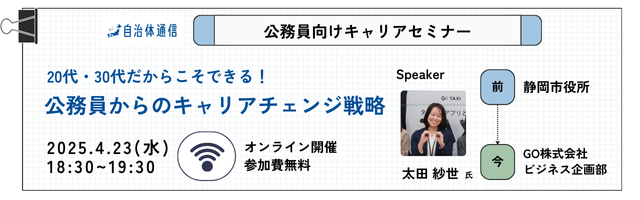

【脱炭素・リサイクル】「CO₂を食べる」斬新な自販機が、市民の環境行動喚起に一役

(CO₂を食べる自販機 / アサヒ飲料)

※下記は自治体通信 Vol.65(2025年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

「2050年のカーボンニュートラル実現」という国の方針に基づき、地球温暖化対策に力を入れる自治体は多い。一方で、地域で実効性のある施策をいかに展開するか、頭を悩ませている自治体も少なくない。そうした中、奥州市(岩手県)では、役所内にユニークな発想の自動販売機を設置し、環境対策に対する市職員や地域住民への意識喚起に利用している。同市担当者2人に取り組みの経緯や期待される効果などについて聞いた。

大気中のCO₂を吸収する、ユニークな自動販売機

―奥州市ではユニークな脱炭素施策を展開しているそうですね。

及川 はい。当市では、令和6年4月の「GX推進室」新設を機に、地球温暖化対策に関連する施策を同室に集約し、取り組みを強化することになりました。「ゼロカーボンシティ宣言」の発出も計画していた一方で、実効性ある具体的な施策がまだなく頭を悩ませていた時期に接点が生まれたのがアサヒ飲料と、自動販売機の設置・運営を担う地元のミチノク社でした。そこで両社から脱炭素の取り組みの一環として紹介されたのが、『CO₂を食べる自販機』でした。

―それはどういうものですか。

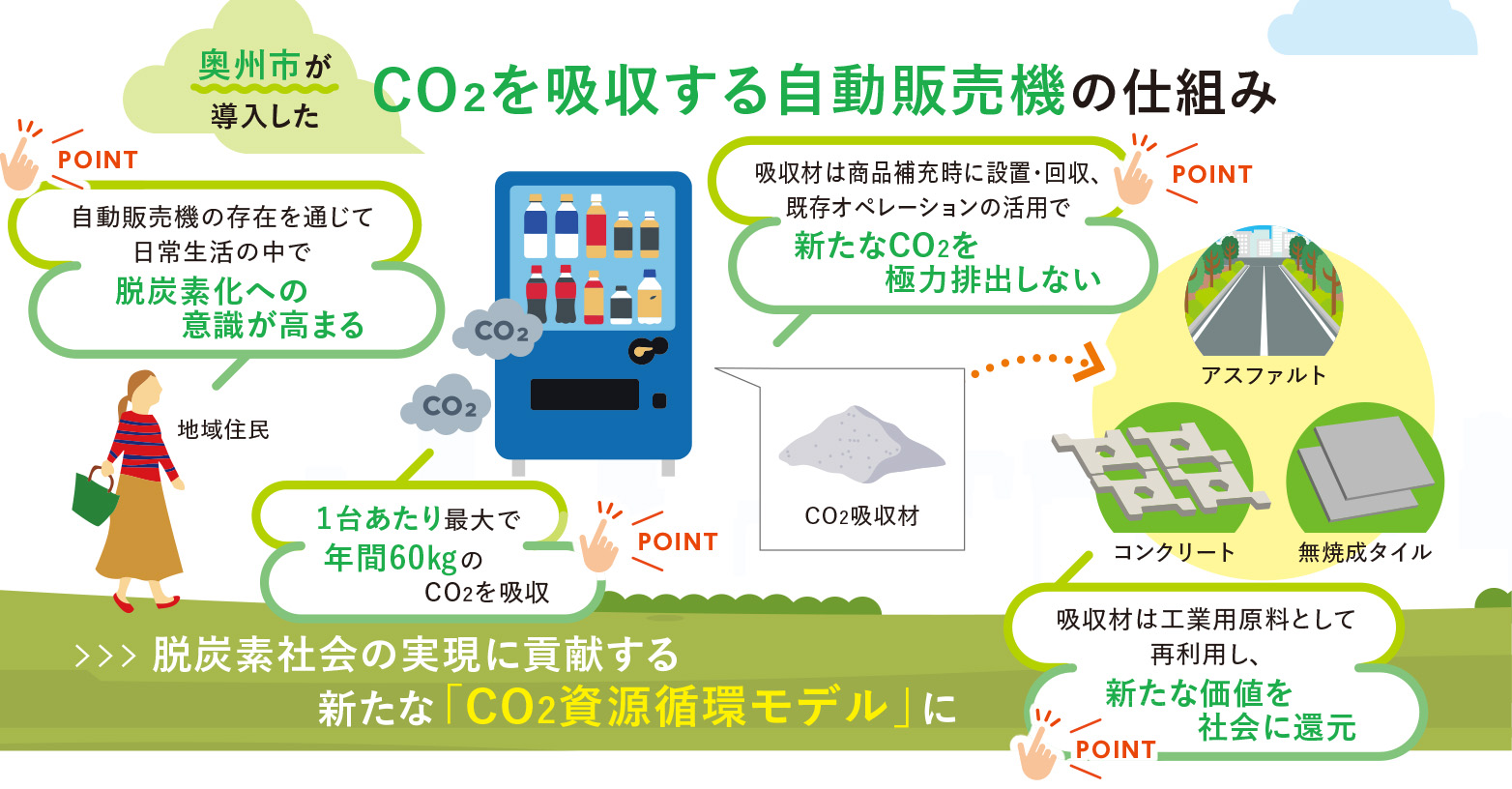

大内 庫内に設置された特殊な「吸収材」によって、大気中のCO₂を吸収してくれるユニークな自動販売機です。CO₂吸収量は、最大年間60㎏といいます。吸収材は2週間に1度の商品配送時に回収・交換され、既存オペレーションの活用により新たなCO₂を極力排出しないのも特徴の1つでした。

及川 日常の行動をいかに無理なく脱炭素につなげていくかは、地球温暖化対策を持続させていくうえで重要なポイントです。その意味では、「都会の中に森をつくる」というコンセプトで、日常生活に組み込まれた自動販売機でCCUS*を実践する仕組みは斬新であり、実際の効果をもって市民に脱炭素への行動喚起を促せるのは魅力的で、市の象徴的な施策になると考えました。そこで、同年8月に3者で地球温暖化対策をめぐる連携協定を締結し、同月から市民や職員がもっとも目につきやすい市役所正面玄関に設置しています。

*CCUS:Carbon dioxide Capture, Utilization and Storageの略。CO₂を分離・回収し、地中への貯留や利用をする技術

CO₂を域内で固定化する、新たな仕組みにも期待

―設置の効果はいかがですか。

及川 試算では、令和7年1月末現在で、これまで約30㎏のCO₂が吸収されています。この数値以上に地域内外へのアピール効果は大きく、実際に全国の自治体から問い合わせを受けています。この間両社には、販売される商品のラベルレス化や、電源を再エネ由来電力に置き換えるといった当市からの提案にも真摯に対応いただいています。もし電源の再エネ化が実現すれば、文字通り「カーボンマイナス」が実現することになります。こうした意義ある取り組みが、グローバル企業と地域企業、行政の三位一体で進められていることに大きな価値を感じています。

―今後の計画を教えてください。

大内 市内各所に、この『CO₂を食べる自販機』を増設する動きを市としても支援していきます。また、回収された吸収材を再利用したコンクリートやタイルといった建材やアスファルトも開発中で、連携協定では市の公共工事での活用も検討することにしています。これが実現できれば、まさにCO₂を域内で固定化する森林の役割を果たすことになり、画期的な取り組みになると期待しています。

―地球温暖化対策を進める自治体の課題はなんでしょう。

「脱炭素社会の実現」という政策目標を、いかに住民のみなさんに「自分ごと」として捉え、行動変容につなげてもらえるかに難しさを感じている自治体は多いです。それに対して、当社が開発し、特許を有する『CO₂を食べる自販機』は、日常生活においてきわめて身近な存在である「自動販売機」を通じて地球温暖化対策を住民に訴求できる点が特徴です。

―どのような効果がありますか。

1台あたりのCO₂吸収量は年間最大60㎏と試算され、これは稼働電力由来のCO₂排出量の最大20%に相当します。協力会社工場の製品製造時に発生する副産物由来の粉末状の吸収材は、コンクリートやアスファルト、タイルや樹脂コンパウンドといった環境性能に優れた建材として再利用されます。アスファルトは、すでに土浦市公道で実証実験を始めています。当社では、自動販売機の設置のみならず、吸収材の利活用でも自治体と連携し、地域で吸収したCO₂を地域で資源として循環させる「脱炭素循環型社会」を全国で構築したいと考えています。

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

当社では、令和12年度までに全国で5万台を設置し、脱炭素効果を全国に広げていきます。そのほか、観光や災害用途で活用できる「Wi-Fi自販機」や防犯カメラを搭載した「みまもる自販機」といった、付加価値自販機も展開し、自治体のさまざまなニーズに対応していきます。ぜひお問い合わせください。

| 創立 | 昭和47年4月 |

|---|---|

| 資本金 | 110億8,168万8,000円 |

| 売上高 | 3,889億円(令和6年実績) |

| 従業員数 | 2,430人(令和6年4月現在) |

| 事業内容 | 各種飲料水の製造、販売、自動販売機のオペレート、その他関連業務 |

| URL |