避難所やスタジアムなどを高精度3Dで再現 VRの避難所開設訓練で地域の防災力を向上

自治体が地域DXプロジェクトを実施するパートナーとして、地元のケーブルテレビ事業者と連携する事例が全国で増えている。情報通信の技術力やノウハウを持ち、地域密着で事業を展開しているケーブルテレビ事業者は、地域DXの連携相手として最適だ。「自治体×ケーブルテレビ連携」による地域DXは自治体や地域住民にとって、どのようなメリットをもたらしているのか、全国の主要事例を取材したレポート記事を8回にわたり連載する(7/24(木)~25(金)開催の「ケーブル技術ショー2025」では、この連載でレポートする事例など、各地で進められている「自治体×ケーブルテレビ」の連携事例について、シンポジウムや展示等で詳しく紹介する)。

連載2回目の今回は、東京ケーブルネットワーク(株)(東京・文京区、大坪龍太社長)による3Dマップ作成の取り組みをレポートする。同社は市役所や公共施設、避難所などの内部で3Dスキャンと360°の高精度写真撮影を行い、建物内部を再現した3Dコンテンツを制作している。避難所の事例では、避難所開設訓練をバーチャルリアリティ上で実施することで、突然発生する大規模災害に対応できるようにしている。ケーブルテレビ事業者の自治体との信頼関係と技術力を活かした取り組みだ。

(取材・文:『月刊B-maga』編集部・渡辺 元)

360°の写真撮影と3Dスキャン

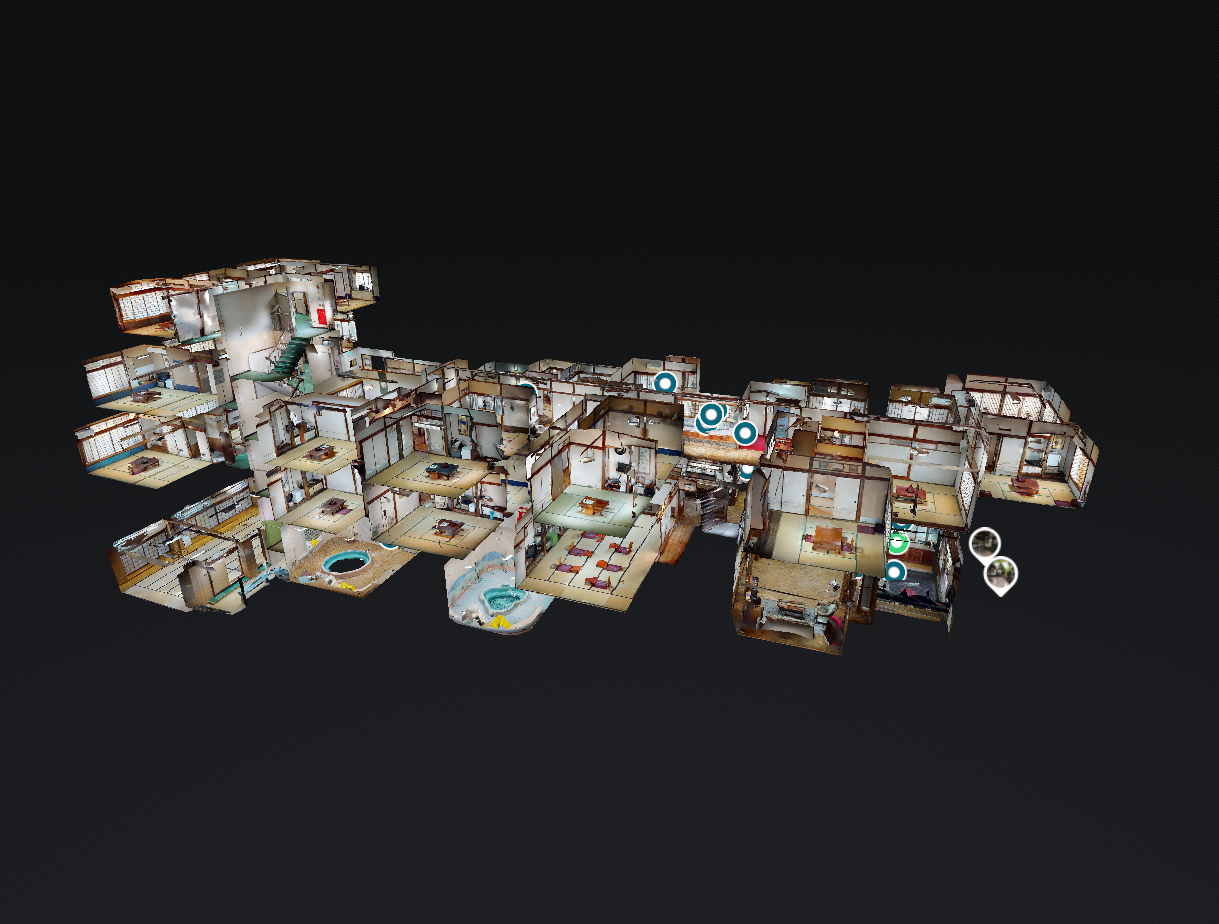

東京ケーブルネットワークは築120年以上で登録有形文化財の建物もある東京・文京区本郷の純日本旅館「鳳明館」を3Dスキャンした。旅館を再現した3Dコンテンツは、複数階にわたる各部屋の位置関係を俯瞰できる

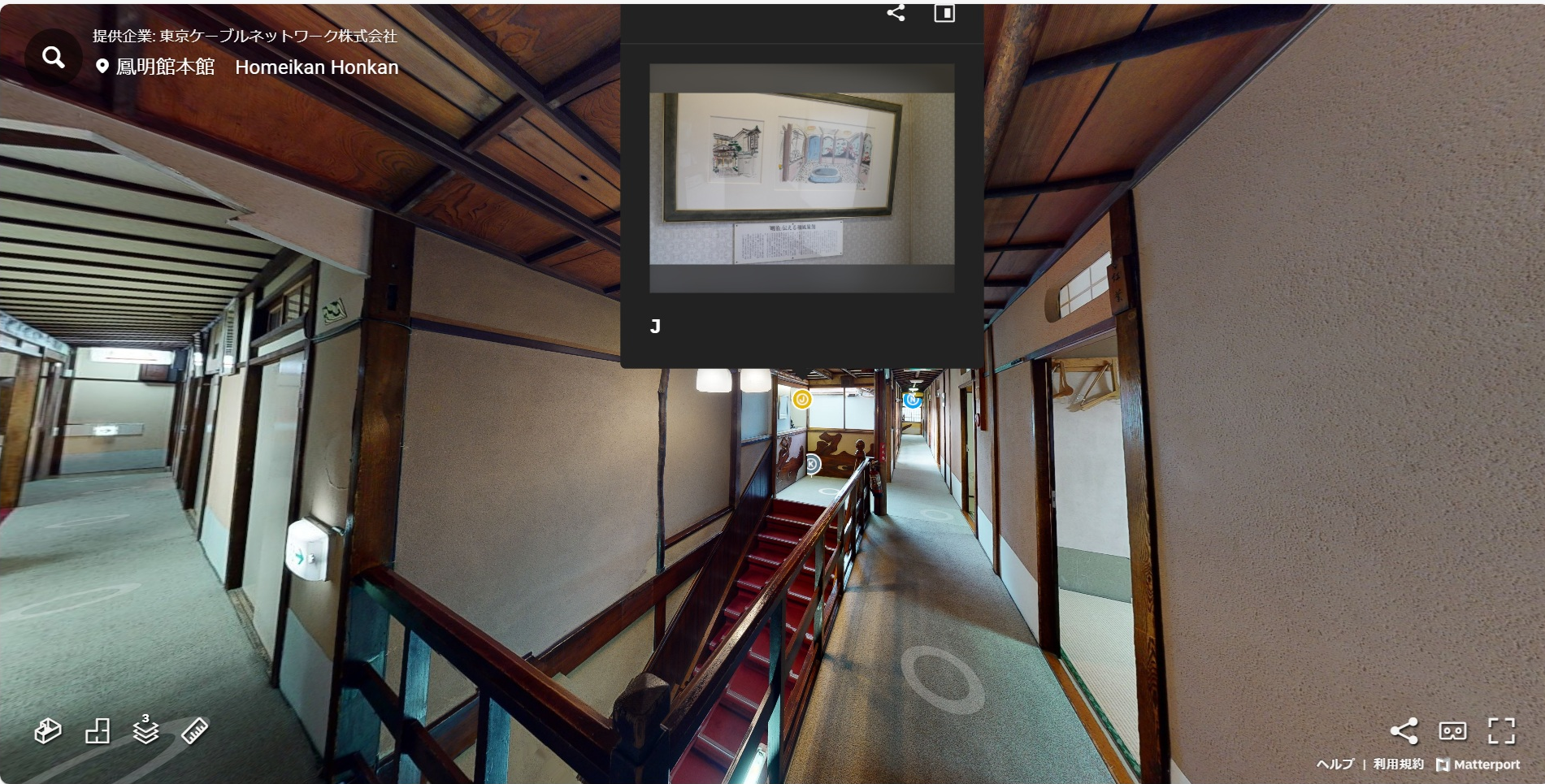

左の3Dコンテンツは360°ビューイングで館内を“散策”できる。実際に建物内にいるような臨場感で各部屋を自在に移動可能。画像内のタグを開くと詳細情報が表示される

東京ケーブルネットワークは、3Dマップ作成サービス「360°ビューイング」を提供している。このサービスでは、建物内部で360°の高精度写真撮影と3Dスキャンを行い、建物内部の3Dコンテンツを制作する。多数の部屋や階数がある建物でも、各部屋の位置関係を正確に再現できる。生成されたコンテンツは、スマートフォン、タブレット、PC、VRデバイスを使って自由視点で視聴可能であり、スキャンデータを加工すればメタバースの構築も可能だ。自治体や民間企業からの依頼を受け、大型施設、学校、博物館、商業施設、観光施設、ホールなどの3Dコンテンツを制作している。活用用途は、歴史的建物のアーカイブ、施設のマーケティング、利用者案内、動線確認など多岐にわたる。また、避難所内部の3Dコンテンツ作成に特化した「避難所360°」も提供を開始し、自治体や自治会が避難所開設訓練や住民への避難所案内に活用している。

360°ビューイングに使用する3Dスキャン技術は米国Matterportのソリューションで、撮影機器はカメラとLiDAR部(レーザーによる点群データ取得部)で構成されている。カメラが画像を撮影し、同時に側面から赤外線を照射してデータを取得する。1部屋の撮影では、6畳程度の狭い部屋であれば最少で四隅の4回、中央で1回スキャンし、スキャン時間はスタンダードモードで1分弱、高精度モードでは3分弱と短時間。撮影と同時にアライメント処理が行われ、スキャンした壁等の状態を基に位置関係を自動で再現するため、撮影時点で3Dマップが完成していく点が大きな特徴だ。

従来の360°画像サービスとしては、Googleストリートビューが一般的だが、360°ビューイングはまったく異なる手法を採用している。従来のストリートビューは360°画像を単に繋ぎ合わせる方式だが、360°ビューイングは建物内部をLiDARで3Dスキャンし、その3Dデータの上に高精度な写真を貼り付ける手法を用いている。そのため、建物の構造を立体的に表現できる。

Googleストリートビューやインドアビューは複数の360°写真をつなぎ合わせた写真の集合体であるが、360°ビューイングは建物そのものの形状を3次元記録しているため、実際に歩いているように滑らかに移動できる。建物を水平に輪切りにしたように各階の俯瞰イメージを垂直に重ねて表示することもできるため、従来のストリートビューでは把握できなかった上下階の各部屋の関係や、各階の位置関係が明確になる。また、3Dデータを活用しているため、VR機器やスマートフォンを使った3Dデバイスでも、より臨場感のある視覚体験が可能となる。

画像内にはタグが表示されており、これを押すことで画像や映像、リンクなどの情報を表示できる。タグを活用することで、メンテナンス情報や、設備の詳細などを確認することが可能となる。例えば、装置の故障時の対応手順や連絡先の表示もできる。研修用途にも適しており、新入社員などが現地に行かずとも映像を見ながら研修を受けられる。

また、360°ビューイングは3Dデータを基にしているため、画像上で2点を指定すると、その間の寸法や距離を測定できる点が大きな特徴だ。例えば、ホールでは什器搬入時の間口や設置可能スペースの事前確認に活用されている。社内の模様替えやレイアウト変更時にも、事前に寸法を測って配置計画を立てられる。

使い勝手の良さも特長だ。「3Dコンテンツの利用者にとっての利点として、スマートフォンやタブレットといった一般的な端末ですぐに閲覧できる点が挙げられます。通常のメタバース系コンテンツはデータが重く、動作が遅くなることがありますが、当社の360°ビューイングは軽量設計のため、多くのデバイスで快適に閲覧できる仕様となっています」(東京ケーブルネットワーク(株) 常務執行役員 未来創造部 部長 遠藤昌男氏)。

都内で避難所開設の机上訓練に活用

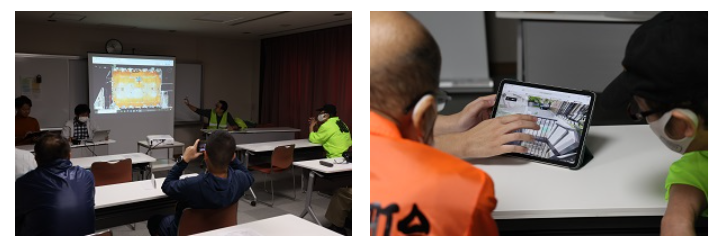

避難所を再現した3Dコンテンツを使用した「根津弥生七ヶ町連合」の避難所開設の机上訓練

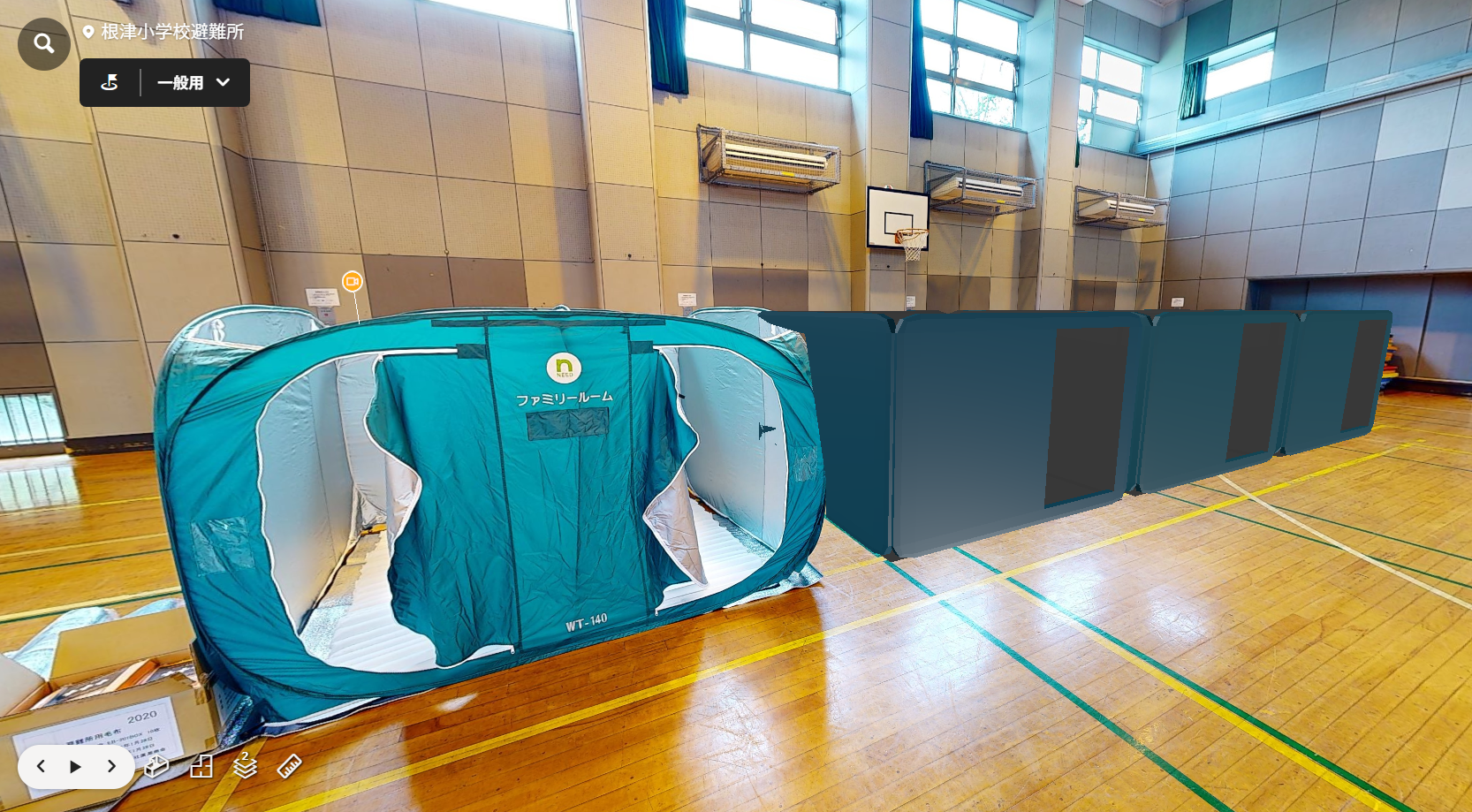

東京ケーブルネットワークが作成した避難用テント(パーテーション)を模した3Dモデル。360°ビューイングに重ね合わせてシミュレーションできる

東京ケーブルネットワークは避難所内部の3Dコンテンツ作成に特化したサービスとして、避難所360°も開始した。すでに東京都文京区根津地域の避難所に指定されている小学校で、避難所開設訓練をしている様子を3Dコンテンツで再現し、地元の町会連合会である「根津弥生七ヶ町連合」避難所開設の机上訓練に活用されている。

避難所360°が想定している用途は2つある。1つめの用途は、避難所開設を支援することだ。多くの自治体では、避難所開設訓練は年に1回しかなく、自治体の担当者は異動するため、前回の経験者が不在で開設方法がわからないケースがある。そこで3Dスキャンによる避難所の3Dコンテンツをデジタルマニュアルとして活用すれば、日常的な確認や机上訓練にも役立てられる。現地に行かずとも避難所開設の準備が可能になる。避難所の収容能力や避難ルートの確認にも活用できる。3Dデータを用いることで、避難所内に設置可能な防災テントの数を計算できる。また、体育館が中二階にあるなど避難ルートが複雑な場合でも、立体視によって分かりやすく把握できる。セキュリティの観点から、データの一般公開は行わず、町会長や防災士など避難所開設に関わる人のみが閲覧可能な仕組みとしている。

避難所開設訓練などで現地に行かずとも臨場感を持って体験できる点も、避難所360°の大きな効果だ。「言葉だけではイメージしづらい避難所開設の方法も、3Dコンテンツを活用することで、写真や映像よりもわかりやすく伝えることが可能です。自治体主導の避難所開設訓練では、これまでは最初に紙の資料を参加者に配布して説明に15~20分を要しましたが、360°ビューイングを活用すれば、その説明を省略できます。東京ケーブルネットワークは現在、避難所360°を全国に広めることを目指しています」(東京ケーブルネットワーク(株) 未来創造部 担当部長 魚本直隆氏)。

避難所360°の2つめの用途は、避難者の不安を軽減することだ。「災害時に避難所へ行く必要が生じた際、事前にその状況を把握できないと避難をためらうことがあります。避難所360°の3Dコンテンツを使えば、体育館など避難所の様子や1家族分のスペースなどを確認できるため、地域住民は安心して避難所へ向かうことができます」(東京ケーブルネットワーク(株) 未来創造部 次長 XRクリエイティブ プロデューサー 松尾遼氏)。

これらの特徴は、避難所360°を利用した町会関係者から評価されている。同社は地域防災の一助となることを目指し、この取り組みを進めている。

同社では実際に設置する避難用テント(パーテーション)を模した3Dモデルを作成。360°ビューイングに重ね合わせ、立体空間上でシミュレーションすることに成功している。これにより設置の計画が立てられるだけでなく、訓練では実現できない全てのテントを立てた状態を視覚的に確認できる。現在サービスインに向け研究開発を続けている。

日本ケーブルテレビ連盟の「2030ケーブルビジョン」でも、ケーブルテレビ事業者が地域課題の解決に取り組むことが提唱されている。ケーブルテレビ事業者の強みは、自社で映像制作ができる点であり、360°ビューイング、避難所360°のサービスと高い親和性を持つ。競合他社が同じ機材を使用したとしても、ケーブルテレビ事業者は3Dコンテンツによる地域課題解決で優位性を確保できる。「地域課題の解決は地域のケーブルテレビ事業者の使命です。360°ビューイングと避難所360°によって、各地の地域課題解決を広めていきたいと考えています。全国のケーブルテレビ事業者からの依頼にも対応し、3Dコンテンツ制作のノウハウなどで支援を行います」(魚本担当部長)。

さらに同社は将来的に、両サービスにIoTセンサーを組み合わせることを構想している。「Society5.0の概念にあるフィジカル空間とサイバー空間のシームレスな連携を実現するため、360°ビューイングによる3DコンテンツをIoTセンサーのデータと組み合わせることで『動くデータ』として発展させ、真のデジタルツインの実現を目指しています。IoTセンサーやAIカメラなどを組み合わせたトータルソリューションの提供でも、IoT事業の実績があるケーブルテレビ事業者は強みを持っています(松尾次長)。具体的には、360°ビューイングにIoTセンサーのデータを組み込み、「CO2濃度や温湿度、熱中症アラートの表示などの提供を各地のケーブルテレビ事業者と連携して進めたいと考えています」(魚本担当部長)。

同社は地域や行政の課題解決に重点を置き、住民の生活に貢献できるサービスの構築を進めている。今回の360°ビューイング、避難所360°によるバーチャル化も、その取り組みの一環だ。「ある時間と空間を永続的に記録する手段としてデジタルツインは有用です。建物などの遺産や各種イベントなどの空間をアーカイブすることは、今後ケーブルテレビ事業者における重要なテーマとなると考えられます。地域事業者であるケーブルテレビの役割として、他のケーブルテレビ事業者にも展開することで、当社のエリア内にとどまらず全国規模でのサービス提供を行い、各地域でのケーブルテレビ事業者のポテンシャルを高めることを目指します」(遠藤常務)。

市役所旧庁舎をアーカイブで保存

東京ケーブルネットワークは東京ドームの球場内マップも制作しており、大規模な建物にも対応可能だ。東京ドームでは年間シートの販売促進用に使用し、実際の座席からの視界を確認できる。VRでの視聴も可能で、購入検討者はCGでは伝わりづらい試合時の視界をリアルに体験できる。「球場では試合中に席を見せることができず、全座席を確認するのも困難でした。360°ビューイングの利用により、年間シート営業機会が増え、商談の成果にもつながっています」(松尾次長)。

都内の大型旅館では、ドラマや映画のロケ地として利用されることが多く、従来はロケハン時に女将が案内する必要があった。しかし、事前に360°ビューイングを確認してもらうことで手間が軽減された。また、以前は現地を見ても成約しないこともあったが、導入後は部屋のイメージを確認にした上で商談を行うため、成約率が高まっている。

東京ケーブルネットワークは他のケーブルテレビ事業者との360°ビューイングに関する連携を強化し、各地域で地元ケーブルテレビ事業者と協力して撮影を進めている。島根県松江市役所では、旧庁舎が取り壊され新庁舎が建設されたことに伴い、旧庁舎をアーカイブとして残すために3Dスキャンを行なった。この庁舎は築60年以上で、市民に親しまれた天体観測ドームを屋上に備えており、その内部には大型望遠鏡が設置されていた。この旧庁舎を記録するため、山陰ケーブルビジョンと共同で360°ビューイングを使って3Dコンテンツを制作し、同社がニュースなどで制作した映像もタグから視聴できる。ケーブルテレビ事業者は映像素材と撮影技術を活かし、映像と組み合わせた3Dコンテンツを制作できる。

アーカイブの一方、新築状態を記録するための撮影もある。東京都豊島区では、豊島ケーブルネットワークと連携し、建設されたばかりの小学校を3Dスキャンした。セキュリティの観点から一般公開はせず、入学予定の児童の保護者や学校関係者のみが閲覧できるようにしている。「特に都心部では、特定の学区域の小学校に子供を入学させるために引っ越す家庭も多いため、小学校の魅力を3Dコンテンツで伝えることで、学区域への転入促進を図る目的もあります」(松尾次長)。

また発展させた形として、愛知県大府市では、360°ビューイングで作成した3Dコンテンツをメタバースと連携させている。メタバース全体の開発は別の企業が担当しているが、メタバース内を進むと、実在する資料館内部の360°ビューイングコンテンツに相互で行き来できる仕組みになっている。

360°ビューイングの顧客からは、コスト面でCG制作よりも非常に安価であるとの評価を受けている。また、撮影データはCADやBIMデータに変換可能であり、BIMデータ取得を目的に依頼されるケースもある。特に古い建物では、建築図面が残っていなかったり、現状が当時と異なっていたりするため、最新の状態を反映したBIMデータを求める顧客が多い。

現在、国土交通省は全国の屋外を3D化する「PLATEAU」プロジェクトの取り組みを行なっている。しかし、PLATEAUは屋内の3D化には対応しない。「そのため、屋内の3Dデータ制作の担い手として、ケーブルテレビ事業者が役割を果たすことができます。屋内の3Dデータ資産を蓄積することで、将来的にPLATEAUによる屋外データとのシームレスな連携に発展する可能性があります」(松尾次長)。

自治体・ケーブルテレビ連携のイベント「ケーブル技術ショー2025」

本連載の地域DX事例のキーパーソンが結集するシンポジウムも開催

ケーブルテレビ業界で国内最大の展示会「ケーブル技術ショー2025」が、「自治体+ケーブルテレビ」のイベントに進化して2025年7月に都内で開催される。近年、自治体が地域DXのインフラ構築や運営などの業務を地元ケーブルテレビ事業者に委託する成功事例が全国で増えている。ケーブルテレビ業界でも、地域DX事業への取り組みに業界を挙げて力を入れている。

このような動向を受けて、今年のケーブル技術ショーは自治体関係者向けの展示やセミナー、ケーブルテレビ事業者と自治体の来場者、出展者が意見交換や交流を深めるための交流イベントなどを大幅に強化する。

ケーブル技術ショーでは、本連載でレポートする自治体・ケーブルテレビ連携による地域DXのキーパーソンたちも会場に結集。シンポジウムやセミナーで、より詳しい情報を話したり、聴講者からの質問に直接答えたりする。交流イベントで情報交換もできる。

※本連載、ケーブル技術ショー2025の自治体・ケーブルテレビ連携に関する主催者展示、シンポジウム、セミナーの企画は、一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟の「地域ビジネス推進タスクフォース」のご協力をいただきながら実施します。

●「ケーブル技術ショー2025」の概要

開催日 | 2025年7月24日(木)・25日(金) |

会場 | 東京国際フォーラム |

主催 | (一社)日本ケーブルテレビ連盟、(一社)日本CATV 技術協会、(一社)衛星放送協会 |

参加料金 | 無料※(事前登録制) |

※「ケーブルコンベンション2025」も同会期・同会場において開催されます。

| 設立 | 1975年7月1日 |

|---|---|

| 代表者名 | 理事長 中村 俊一 |

| 本社所在地 | 〒160-0022 |

| 事業内容 | 各地の自治体は「デジタル田園都市国家構想交付金」や「地方創生推進交付金」などを活用し、地域の活性化や持続化可能な地域社会の創生を目的にICTサービスの導入によるさまざまなDX改革を進めています。 地方公共団体と繋がりが深いケーブルテレビは、地域密着の情報通信インフラとして、あるいは地域に根差した事業者として、地方公共団体や民間企業と連携し、自治体DXや地方共創、スマートシティの取り組みなどを積極的に進めています。 ケーブル技術ショー2025では、地域課題解決に向け地方公共団体やケーブルテレビ事業者を集め、ソリューションやノウハウなどの解決策の提供に加えビジネスマッチングを開催いたします。 |

本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。

提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。