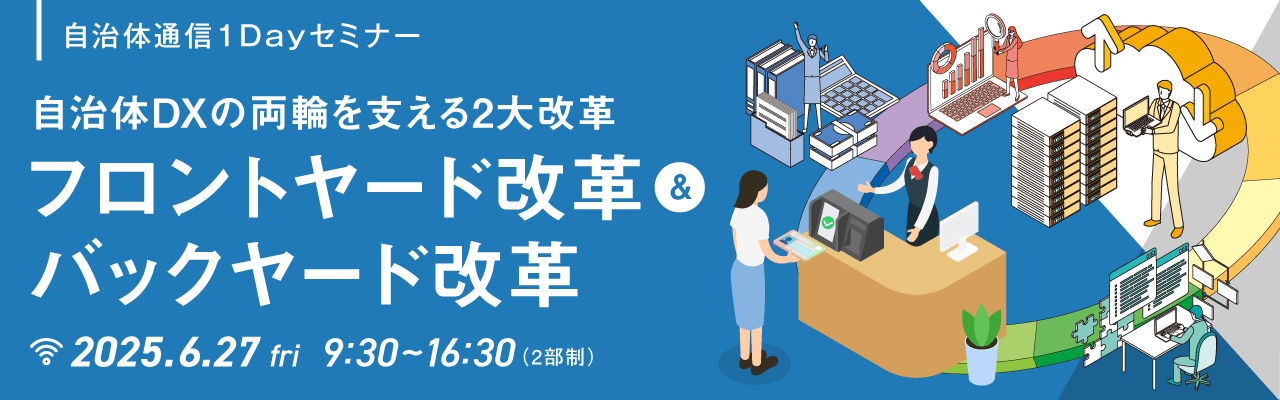

【ドローン配信・災害対応】ドローン映像の「ライブ配信」で、緊急時の状況判断力が高まった

(クラストリーム ドローンプラン / アイ・ピー・エル)

※下記は自治体通信 Vol.63(2025年1月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

全国の自治体では近年、災害時における情報収集力を強化する目的から、消防本部などでのドローンの導入が急速に進んでいる。海老名市(神奈川県)もそうした自治体の1つだ。同市の場合、ドローンで撮影した映像を遠隔地へライブ配信できるシステムも合わせて導入したことで、緊急活動における状況判断力が高まっているという。取り組みの詳細について、同市消防本部の寺部氏に聞いた。

刻々と状況が変わる現場では、適切かつ即時の判断が重要

―ドローンに加え、映像のライブ配信システムを導入することになった経緯を教えてください。

ドローンについては、地震発生時の火災発生状況の迅速な把握や、土砂災害および家屋倒壊、その他災害発生時などの情報収集手段として、整備を検討していました。また、一級河川の相模川が流れる当市では夏場の水難救助活動が多いのですが、目視や双眼鏡による確認という従来の方法では活動の範囲が限られていたため、ドローンは有効な情報収集手段になると期待していました。

同時にその頃は、ヘリコプターによる空撮映像をリアルタイムに伝送する取り組みも近隣市で生まれており、我々は注目していました。緊急時の現場においては、指揮隊が状況に応じた適切な判断を即時に決定できることが重要となります。そのため我々は、空撮映像のライブ配信を行える体制も構築しようと考えたのですが、そうした映像のライブ配信をいかに実現するかが課題となりました。

―それはなぜでしょう。

近隣市のような、空撮映像の即時伝送に用いられているシステムは、ヘリコプターへの搭載を前提としており、大掛かりで、高額な導入費を要するものだったからです。そこで我々は、機動性や費用対効果の面でドローンにも適用できるシステムがないか、情報収集を行いました。そのなかで、『クラストリーム』という映像配信システムを知り、関心をもちました。

―どのような点に関心をもったのですか。

1つ目は、システムの特徴として映像配信の「低遅延」が謳われている点です。これは、リアルタイムの映像共有を目指す我々が特に重視する条件でもありました。2つ目は、映像のライブ配信を手軽に実現できることです。『クラストリーム』で必要となるのは、一般のドローン本体と送信機、それにインターネット環境を確保するための無線LANルーターだけです。送信機で配信用のURLを設定すれば、すぐに配信を開始できるのです。こうした手軽さは、1分1秒を争う緊急時に重要なポイントとなります。

我々はこれらの点を評価し、平成30年にドローンと合わせて導入しました。

配信の遅延を感じず、鮮明な映像を共有できる

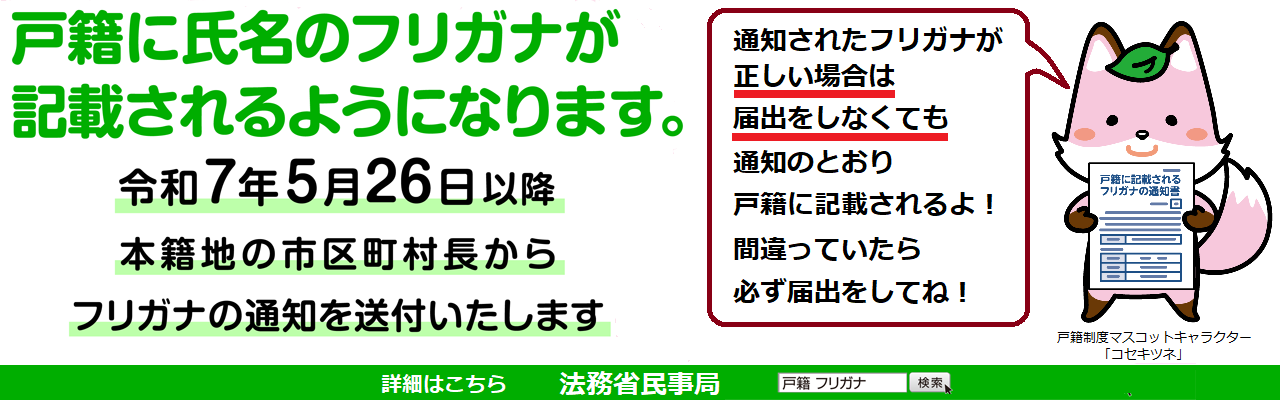

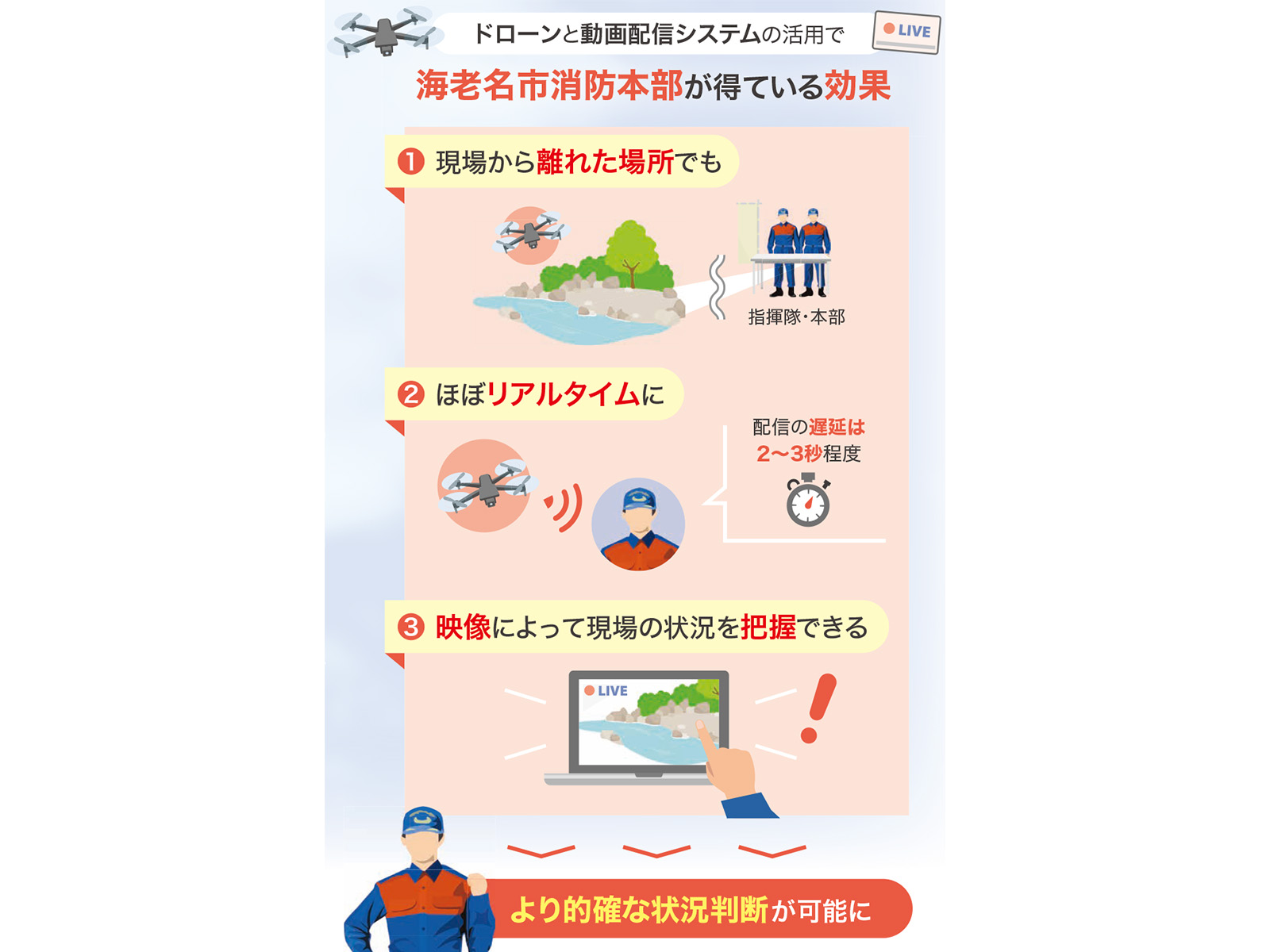

―導入効果はいかがですか。

水難事故では、要救助者の検索で複数の部隊が活動する場合でも、空撮映像を遠隔の部隊へ即時に共有できるため、その映像をもとに、検索ポイントを変えたり、隊員を向かわせたりといった判断を迅速に行えています。火災時は、延焼拡大の危険や活動状況などを、指揮隊が映像から確認し、現場での的確な活動方針を決定できるようになりました。配信時には遅延を感じず、カクカクと途切れない鮮明な映像を共有できています。

―災害対応として、ドローン映像のライブ配信を活用する自治体は増えていますか。

すでに多くの自治体がドローンを活用していますが、映像のライブ配信との併用は事例が増え始めたばかりと言えます。ドローン操縦者が遠隔へ映像を共有するニーズはあるものの、ライブ配信は高度なデータ転送技術を要するため、配信の大幅な遅延やコマ落ちが生じやすいことが導入のネックになっていたのです。そのため、ドローン映像を災害対応というクリティカルな用途で活用するには、十分な「配信品質」を担保できるシステムを選ぶことが重要です。

―システムの選定ポイントを具体的に教えてください。

もっとも重視すべきは、「低遅延」で配信できることです。たとえば当社の『クラストリーム』は、「WebRTC*」という通信技術を用いることで、配信の遅延をわずか2~3秒程度に抑えられます。また、自治体にとっては、映像の不正流出を防げることも重要なポイントになります。『クラストリーム』では、2要素認証など複数の機能を組み合わせることで、高度な対策が可能です。特に、当社が特許を取得しているウォーターマーク*機能は、動画に視聴ユーザーIDや視聴日時を表示することで、映像が万一、外部に流出しても不正アクセス元を特定できるという特徴があります。

『クラストリーム』は、多くの汎用的なドローンやカメラと互換性があるうえ、特別な機材も不要で導入しやすい点も採用自治体から評価されています。気軽にお問い合わせください。

*WebRTC : ブラウザ間でリアルタイムの音声、映像、データ通信を可能にするオープンソースの技術

*ウォーターマーク: 音声や動画、画像などのデータやファイルに、任意の情報を埋め込む技術。電子透かし

| 設立 | 平成4年2月 |

|---|---|

| 資本金 | 1,000万円 |

| 売上高 | 5億円(令和5年12月期) |

| 従業員数 | 42人(令和6年12月1日現在) |

| 事業内容 | 動画配信サービスの提供、コンピュータソフトウェアの開発、技術者派遣・受託事業 |

| URL |