【起業家育成・地域振興】専門家の支援で起業家文化を醸成し、チャレンジが生まれる活力ある地に

(スタートアップパスポート / Socialups)

※下記は自治体通信 Vol.65(2025年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

地域経済の活性化策の1つとして、あらゆる自治体が「創業支援事業」を展開している。しかし、注目すべき成果をあげている例は少ないのではないか。それに対して、人口5万人余りの南魚沼市(新潟県)では、民間団体や民間企業の支援を受けながら、起業家育成において短期間で目覚ましい成果をあげている。市長の林氏に、事業にかける想いや取り組みの内容のほか、起業家支援を起点とした今後のまちづくりビジョンなどを聞いた。

基幹産業の農業や観光には、安定の裏に危機感も

―南魚沼市が起業家育成に力を入れた経緯を聞かせてください。

発端は令和2年、地元出身の起業家であるアルプス技研創業者の松井利夫さんから多額の寄附をいただいたことでした。その際に松井さんは、「起業家が生まれ、新しいチャレンジが生まれるようでなければ、地域は衰退する」と地元への熱い想いを述べられました。それまでの市政運営の中で、私自身も新しい試みを打ち出し、起業家精神を大切にしてきただけに、その想いに強く共感し、この好機を最大限に活かさなければならないと決意しました。当市では、それまでも「創業支援等事業計画」を策定していましたが、成果は十分と言えませんでしたから。

―南魚沼という地は、起業家誕生の素地はある地域ですか。

いいえ。むしろ、真逆の地域といえるかもしれません。基幹産業である米作ではコシヒカリのブランド力があり、冬にはスキー・スノーボード客によって観光産業が成り立っており、安定して暮らしやすく、居心地が良い地域です。

とはいえ、米作では他産地の追い上げもあり、観光産業も顧客競争は激化しています。危機感が募る鬱々とした日々の中で、松井さんの言葉によって、将来に光が差した感覚でした。その後の起業家育成事業の展開を見ると、市民のみなさん、特に若者たちにも同様の想いがあったのかもしれません。

―実際に、どのような取り組みを始めたのでしょう。

「南魚沼市イノベーション推進事業」と銘打ち、「場所」「資金」「ヒト・機会」を提供することで、地域に起業家文化が醸成される仕組みを考えました。「場所」については、起業家同士が交流できる事業の象徴的な場として、市の遊休施設を利用して事業創発拠点「MUSUBI-BA(むすびば)」を開設しました。「資金」については、ビジネスを社会実装させるための調査研究や概念実証などに必要な経費として最大100万円を支給する「南魚沼市チャレンジ支援事業補助金」など複数の切り口の資金援助を行っています。ただし、この事業が成果をあげている理由は、おもに採択後の「ヒト・機会」の創出における専門家による深い関与にあります。

4年間で15人の起業家が誕生。地元の若者たちをも触発

―詳しく聞かせてください。

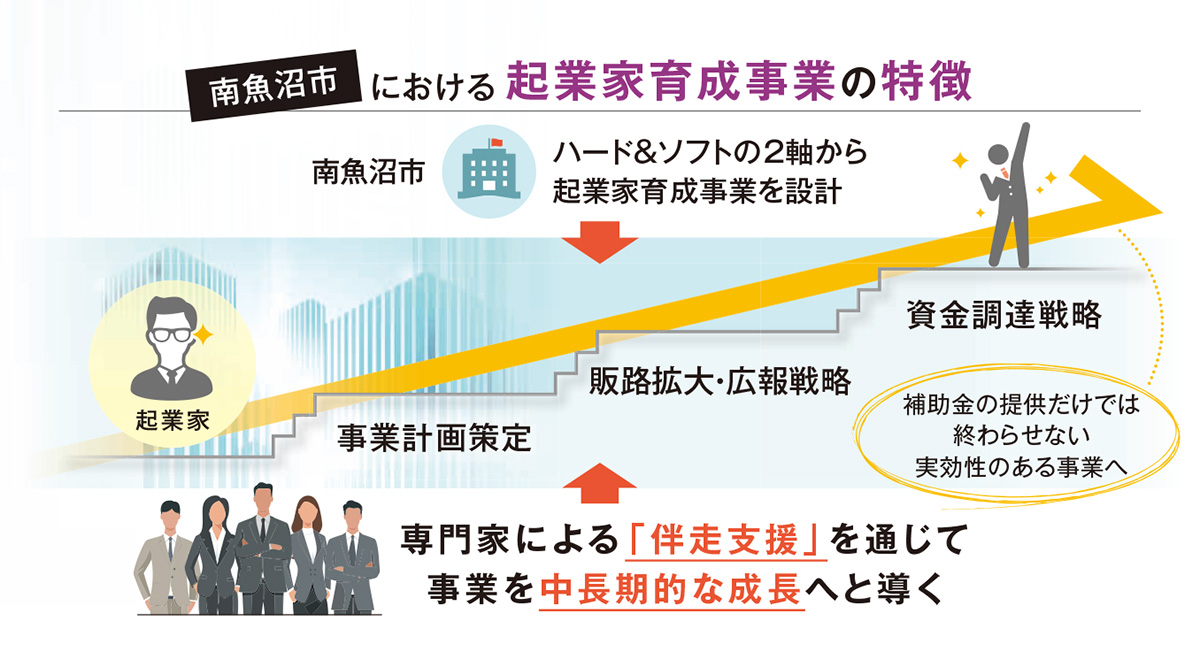

本事業では、審査委員が厳しい目で応募者の事業内容を精査し、必要なアドバイスも行います。そのため、採択者がゼロという年もありました。採択後も、市内の一般社団法人である南魚沼市まちづくり推進機構や、起業家支援事業を展開するSocialupsといった専門家が、事業計画や資金調達といった基礎的な支援から、事業を成長させていくための支援まで、起業家を伴走支援していくスキームを構築しています。決して「資金を提供して終わり」にはさせない、実効性のある起業家育成事業を強く意識し、実行しています。

―成果はいかがですか。

この間、「地元の森林を活用したカーボンオフセット事業」「温泉と酒粕を利用したスッポン養殖事業」「地元木材を利用したスキー板製造」などユニークな事業が生まれています。いずれの事業も地元の資源を活用し、地域課題を解決する有望なものばかりです。令和3年度からの4年間で15人の起業家が誕生し、その中には株式による資金調達や、銀行からの大型融資を獲得した事例も出てきています。

これら「先輩たちの姿」は、地元の若者たちをも触発したようで、コロナ禍の影響で中断していた商店街の祭りを地元の高校生が復活させたという動きもありました。人も資源も地域には眠っています。その魅力を発掘し、老いも若きも起業家精神で新しいチャレンジができる地にすることこそ、事業がめざす姿です。まさに「足下に泉あり」を体現するまちをつくります。

ここまでは南魚沼市の起業家育成の取り組みを紹介した。ここでは、担当者である同市商工観光課の小林氏に、取り組みの具体的な内容やポイントなどを聞いた。

起業のロールモデルとして、市内企業が国と県から選定

―南魚沼市における起業家育成事業の特徴を教えてください。

厳しい採択プロセスもそうですが、おもに採択後の専門家による「伴走支援」に特徴があります。従来の特定創業支援事業のように、座学セミナーの受講者に補助金を出して終わり、というかたちをとっておらず、事業の成長まで寄り添うことを理念としているのです。

具体的には、チャレンジ支援事業の採択事業者には、専門家がメンターとして寄り添い、ビジネスプランや資金計画を磨き込んでいきます。また、「スタートアップアクセラレーション南魚沼」というプログラムを提供しており、事業を加速させるために必要なビジネスマインドやスキルを身につけるための支援を行っています。

―どのような内容ですか。

資金調達や事業ブランディング・マーケティングをはじめ、SNS広告運用やWebサイト制作まで実践的なノウハウを提供しています。これらの支援を提供しているのが、起業家育成事業を展開するSocialupsであり、同社が持つネットワークによって、市外企業とのマッチングや販路拡大の機会も提供されています。これらの支援によって、当初は「ユニークなアイディア」に過ぎなかった事業が軌道に乗り、成長を遂げている実例がいくつも出てきています。スッポン養殖事業の魚沼スッポン社では、当初の事業計画を練り直し、資金調達も成功させた結果、今春から約3,000匹の養殖池を新設して大規模に事業を拡張しているのは、その好例です。

―起業家育成事業が成功している要因はなんですか。

事業を支援するSocialupsの存在が大きいです。同社は、起業経験者と元自治体職員で構成されており、行政と起業家双方の事情を理解していることが成功に大きく寄与していると思います。起業経験のない我々自治体職員が、どうすれば起業家に寄り添い、事業の成長に資する支援ができるのか。これは長年の課題でした。

魚沼スッポン社は、経済産業省と新潟県がロールモデルとなるスタートアップ企業を認定する「J-Startup NIIGATA」に選定されています。人口5万人の当市から、対外的に認められる起業家が輩出されたのは、当市の起業家育成支援の大きな成果と誇っています。

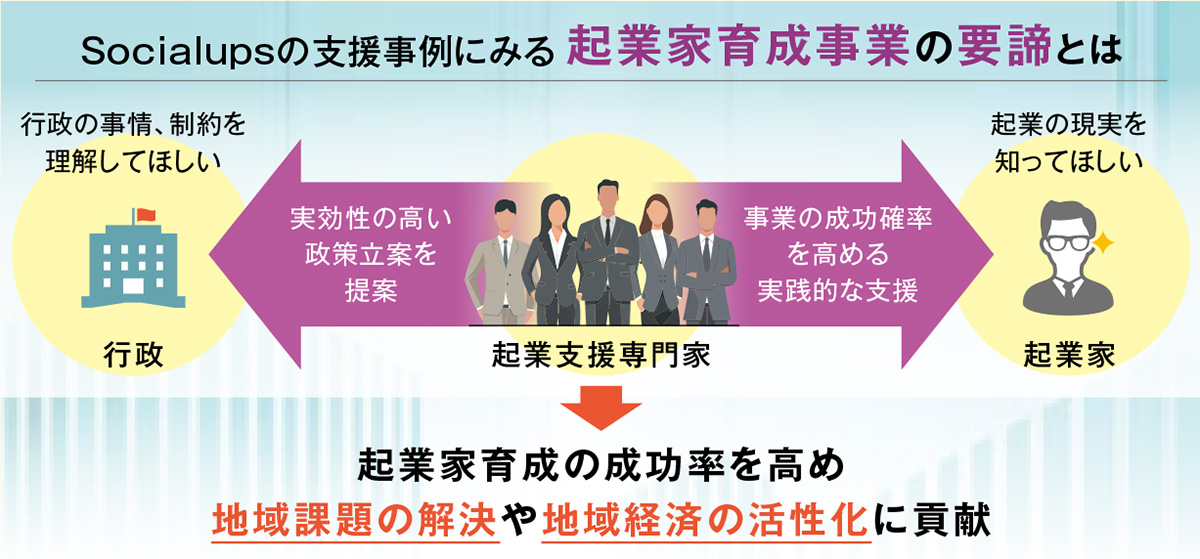

ここまで見てきた南魚沼市における起業家育成支援事業だが、これを専門的なノウハウによって支援しているのが、Socialupsである。ここでは、同社代表の髙瀬氏に、自治体が創業支援や起業家育成を成功させるためのポイントなどを聞いた。

予算の確保や制度設計など、自治体への技術的な支援も

―域内での起業家支援に対する自治体の関心は高まっていますか。

国の「スタートアップ育成5か年計画」といった政策の影響もあり、自治体の関心は高まっています。また、地域課題をビジネスの視点で解決できる人材を育成することは、どの自治体も共通に抱える命題ではないかと思います。一方で、従来の「起業支援事業」の手法では、望むような成果を出すのは難しいといえます。

―それはなぜでしょう。

まずは、自治体は単年度で事業を設計する傾向が強いことです。起業家が事業を軌道に乗せるまでは当然ながら数年を要するため、そこは長い目線で後押ししていく仕組みが必要です。もう1つは、起業家支援のノウハウが自治体にはないことです。職員の多くは起業経験がありませんので、事業プランや収支計画に口を挟むことに腰が引け、結果的に補助金などの資金提供だけで終わってしまうケースがほとんどです。起業家育成事業に従事する職員の中には、そこに課題を感じている方々も少なくありません。そこで当社では、専門家の立場から、自治体の起業家育成事業に深くコミットし、着実に成果をあげるための支援を提供しています。

―支援の特徴を教えてください。

最大の特徴は、当社メンバーの半数が起業経験者、残りの半数が自治体職員経験者で構成されていることです。そのため、起業家が抱える課題や悩みを深く理解し、事業の成功に必要な実務的ノウハウを提供することができます。一方、自治体に対しては、行政特有の制約やルールといった事情を理解したうえで、予算の確保や制度設計といった技術的な支援もできます。全国の自治体の動向にも精通しており、先進事例を制度設計に活かすといった支援も可能です。

もう1つの特徴は、地域に根差した支援です。当社では支援の際には現地に拠点を構え、メンバーを常駐させ、地域の実情や事業の現場を理解することを大切にしています。実際に、新潟はもちろん、熊本や鹿児島といった各支援自治体には、拠点を構え、メンバーを常駐させています。

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

現在、当社の伴走支援を広く実感してもらうための入口として、『スタートアップパスポート』というサービスを開発しています。そこでは、「ビジネスアイディアの数値化」や「ビジネスプレゼン作成」などの手法を学べる全5回の講座をオンラインで提供します。自治体が地域の人材を招待し、起業家育成に役立ててもらうサービスです。当社では、自治体と起業家、双方の実情を理解するからこそできる支援を通じて、起業家育成の成功率を高め、地域課題の解決や地域経済の活性化に貢献していきます。

| 設立 | 令和3年1月 |

|---|---|

| 事業内容 | 「経営コンサルティング」「イノベーション事業」「アントレプレナー育成」の領域で幅広いサービスとソリューションを提供 |

| URL |