※下記は自治体通信 Vol.65(2025年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

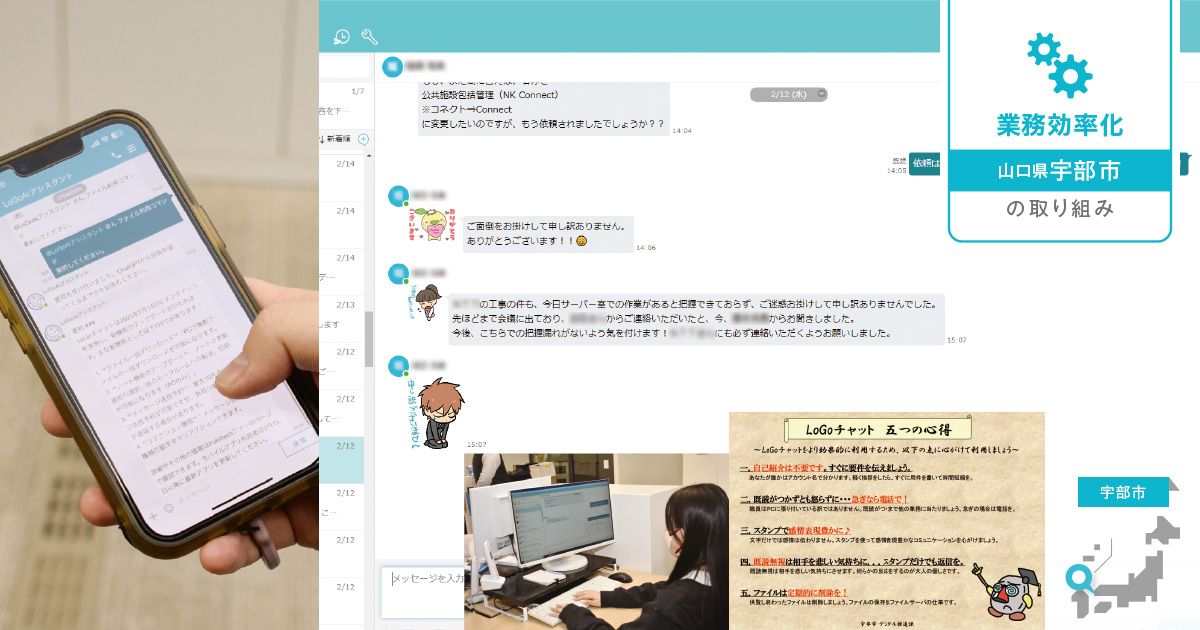

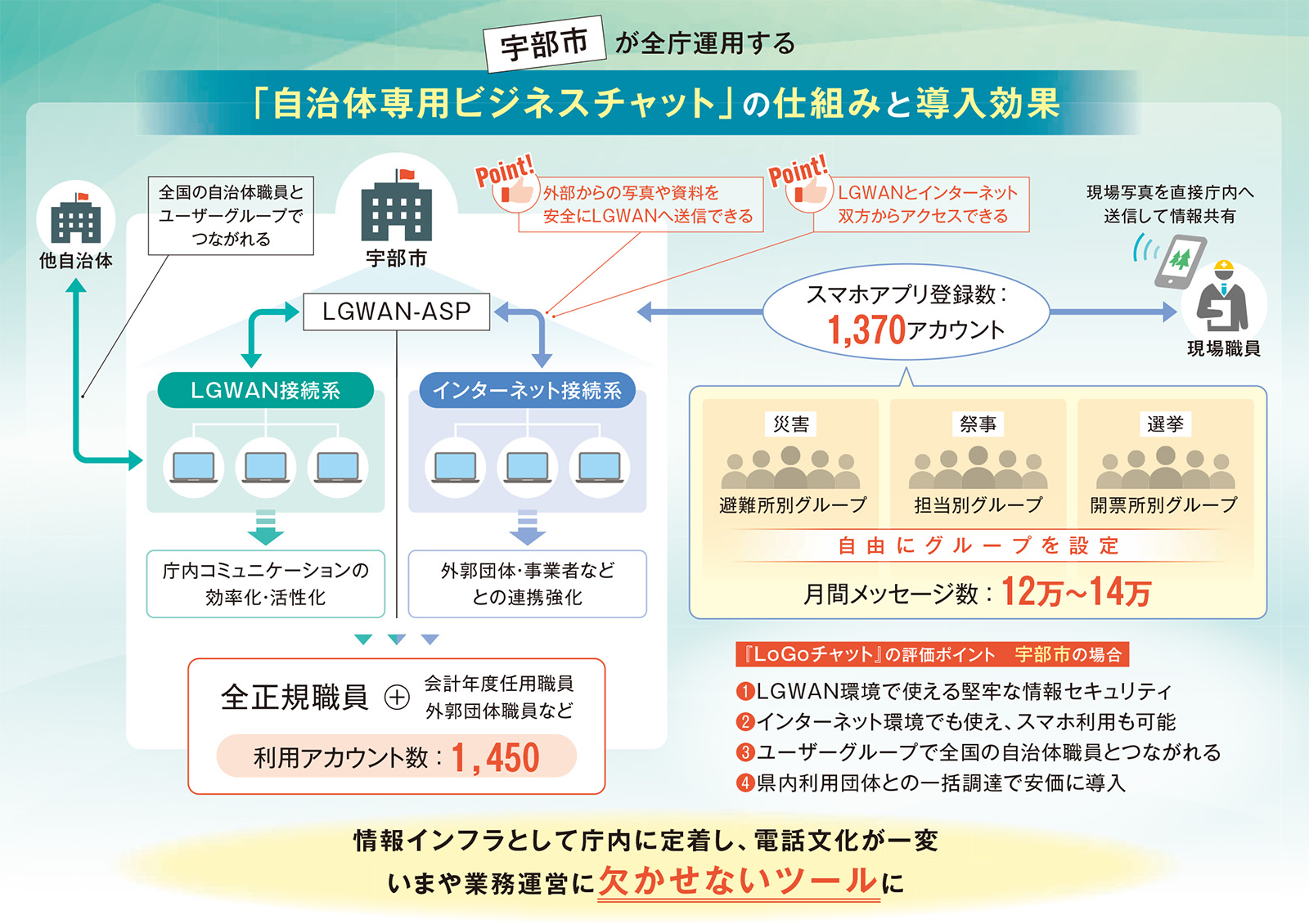

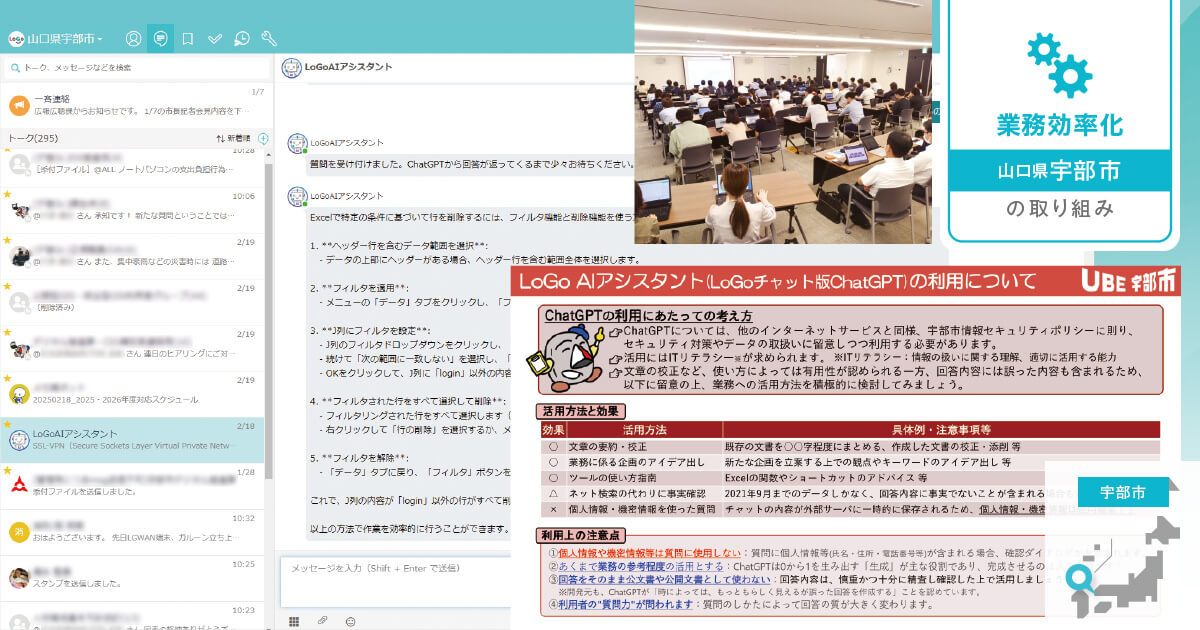

DX推進による業務改善を図る自治体において、いま特に広く浸透しているデジタルツールの1つが、ビジネスチャットである。庁内の情報連携を効率化し、業務効率を高める効果が高く評価されている。その効果をもっとも大きく享受している自治体の1つが、宇部市(山口県)である。全庁規模でチャットツールを導入し、いまや「欠かせない情報インフラ」と位置づけられているという。同市担当者の安達氏に導入の経緯とその効果について聞いた。

個人チャットの業務利用への不安を解消したい

―宇部市がビジネスチャットを導入した経緯を教えてください。

当市では過去、従来の電話やメールに代わる手軽なコミュニケーション手段として、個人のスマートフォン(以下、スマホ)で利用するチャットツールを業務でも一部で利用していました。しかし、個人利用のチャットはLGWAN環境では使えないため、利用シーンは限られるうえ、「個人利用のチャットを業務で使いたくない」との意見も多く、利用範囲は限定的でした。そんな中、市の基幹業務システムの導入を担当したシステムベンダーから紹介を受けたのが、自治体専用ビジネスチャット『LoGoチャット』でした。そこで、無料トライアルを利用し、令和2年2月から試験導入を始めました。

―どこに魅力を感じたのですか。

まずは、LGWAN環境でセキュアに利用できる点です。これは個人利用のチャットツールとの大きな違いで、業務利用に制限が無くなります。また、LGWAN環境とインターネット環境で相互利用できる点も魅力でした。インターネット環境から職員のスマホを介して接続できるので、利用シーンが大きく広がります。また、プライベート利用と明確に区別できる仕事専用のビジネスチャットなので、利用への心理的ハードルが低いという利点もありました。折しも、トライアル中に、一部で利用されていた個人利用のチャットツールに情報セキュリティ上の懸念が浮上したことから、庁内での活用にストップがかかりました。こうした事情も後押しし、当市では令和3年5月から『LoGoチャット』を正式に導入しました。

業務効率は格段に上がった、多くの職員からの声

―これまでの庁内における運用状況を教えてください。

導入当初、コロナ禍の影響もあり、市長、副市長をはじめ幹部職員の間で利用されはじめ、徐々に浸透していきました。普及作戦も功を奏し、令和7年2月現在、1,450アカウントを発行しており、全正規職員にくわえ、業務上必要とする会計年度任用職員や外郭団体職員などにもアカウントを付与しています。このうち、スマホアプリの利用登録数は1,370にのぼり、ほとんどの職員がスマホでも利用している状況です。月間メッセージ数は、直近の令和7年1月で約12万3,000、ピーク時には約14万を数えており、非常に高い利用頻度を維持しています。

―導入効果はいかがですか。

電話やメールを代替する業務連絡ツールとしてコミュニケーションの円滑化に貢献しており、「業務効率は格段に上がった」という声が多くの職員から寄せられています。これまで電話やメールに縛られていたコミュニケーション文化が激変し、祭事や災害対応、選挙といったプロジェクトの際に、関係者間でグループがつくられ、自由で活発な会話がなされています。また、『LoGoチャット』には、他自治体の職員とつながれる「ユーザーグループ」コミュニティもあり、従来では考えられなかった気軽なかたちで、日々業務上の有益な情報交換がなされています。

―実際に、どのような活用がなされましたか。

たとえば、今まで郵送やメールで数週間かかっていたアンケートも、半日あれば数十の自治体から情報を得られます。また、以前、LGWAN環境で大規模障害が発生した際、ユーザーグループ上で全国の情報担当者が深夜から早朝にかけて疎通確認に奔走し、早期復旧に貢献しました。全国の情報担当者がまさに「1つになった」瞬間で、いまでも担当者間での語り草になっています。これは『LoGoチャット』の普及率があればこそ実現できたことでした。

いまや『LoGoチャット』は、当市の業務推進には必要不可欠で、もっとも重要な情報インフラの1つとなっています。

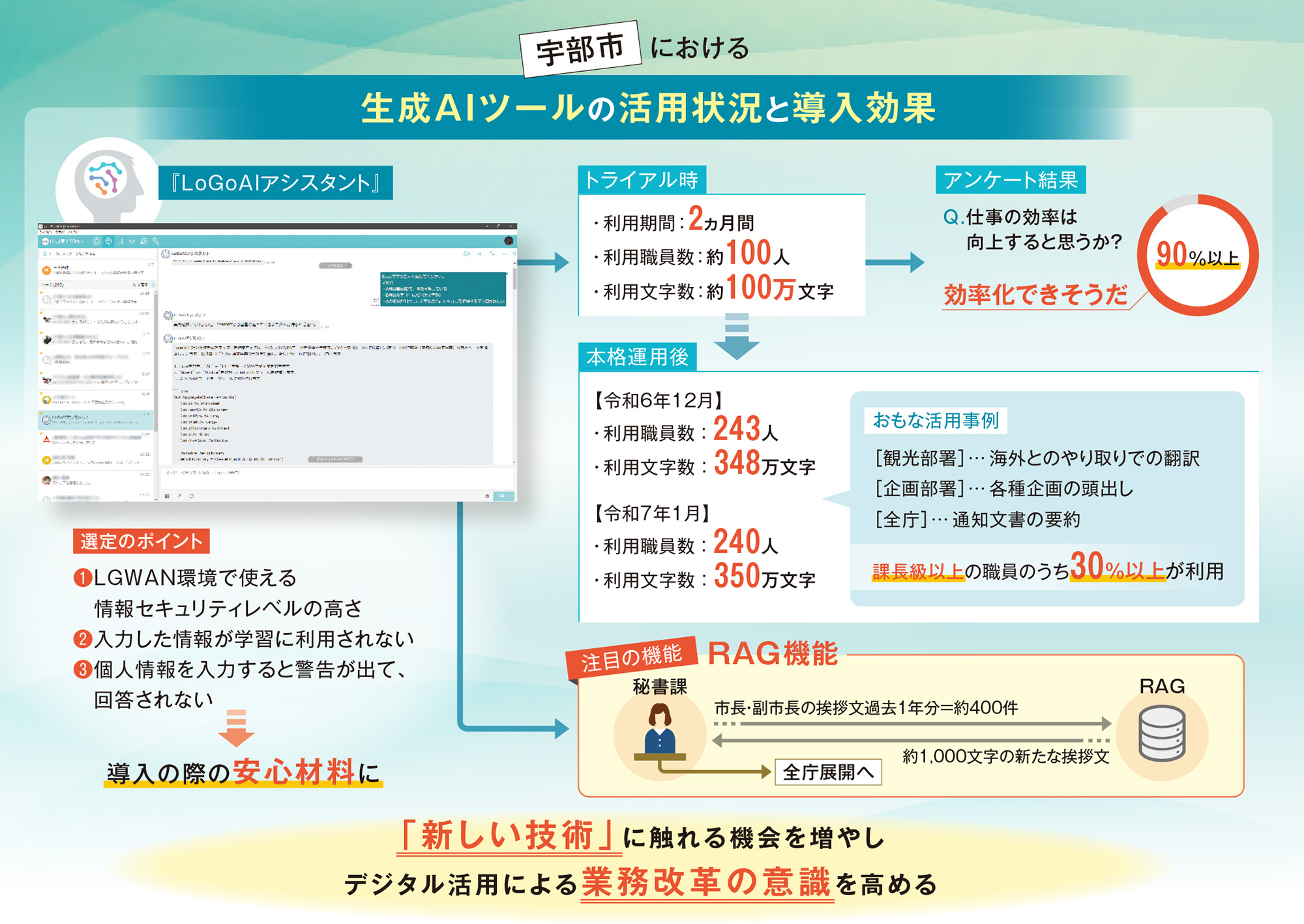

ここまで宇部市が活用していた自治体専用ビジネスチャットでは、生成AIサービス『LoGoAIアシスタント』が新たに利用できるようになり、多くの自治体が関心を寄せている。宇部市(山口県)でもこのほど、試験導入でその効果を確認し、『LoGoAIアシスタント』を正式に導入。幅広い業務において全庁的な活用を模索しているという。同市担当者の白石氏に、『LoGoAIアシスタント』の導入を決めた経緯や導入効果などについて聞いた。

「業務を効率化できそうだ」と、90%以上の職員が回答

―宇部市が、生成AI機能の活用を決めた経緯を教えてください。

生成AIに関しては、自治体界隈でも導入の動きが見られてきた令和5年春頃にはすでに当市でも注目していました。業務量の増大は当市でも全庁的に課題となっていたので、業務効率化の一手として関心を持っていたのです。他自治体での導入の動きも研究していたなか、令和5年6月に『LoGoチャット』上で使える生成AIサービス『LoGoAIアシスタント』の案内を見て、すぐに申し込みました。情報セキュリティ上の観点から、LGWAN環境で利用可能であるサービスを検討している中で、すでに庁内で情報インフラとして確固たる地位を築いていた『LoGoチャット』と連携してすぐに使える生成AIサービスであることは、職員に利用してもらうための心理的ハードルを大きく下げられるだろうと期待しました。

トライアルでは、限られた期間で効率的に検証を進めるため、利用が想定される部署から段階的に広げていきましたが、あまり厳しい利用制限を設けず、常識の範囲内で自由に使ってもらいました。

―検証の結果はどうでしたか。

トライアル期間中に約100人の職員が利用しましたが、アンケートの結果、90%以上から「業務を効率化できそうだ」との回答が得られました。プロンプト*次第で回答の精度が左右されるようでしたが、そこは研修などによって補うことができると考えました。なによりも、生成AIサービスが『LoGoチャット』上で使えることに加え、入力した内容が学習に使用されないこと、個人情報が入力された場合には警告が出され、回答されないことも評価ポイントとなり、正式に導入することを決めました。

*プロンプト : AIに対して与える指示や質問のこと

業務改革の意識を高める、大きなチャンスに

―正式導入後、庁内ではどのように使われていますか。

たとえば、観光部門では、海外との文書のやり取りを翻訳してもらったり、企画部門では各種企画の頭出しに利用したりしています。また、多くの部署で、文書の要約や添削にも使われているようです。直近の令和7年1月時点で240人強、つまり全アカウント数の約17%が利用している状況です。利用文字数も約350万文字が使われています。この広がりは先行自治体の数字と比べても悪くないと思っています。課長級以上の職員のうち、30%以上に利用されていることが、政策的な判断を求められる際に生成AIが有効に活用されている実態を示しています。こうした利用拡大のきっかけの1つは、事前に関連情報を学習させて回答精度を高める「RAG(検索拡張生成)」機能が使えるようになったことだと思っています。

―RAG機能は、具体的にどのように活用されているのでしょう。

当市では、RAG機能活用の最初の事例として、全庁的に広く共有できる用途を考えた結果、各担当課が主催イベントの際に準備する市長・副市長用の挨拶文の作成に利用しました。秘書課で「市長、副市長が過去1年間に出席した行事における挨拶文」約400件=約60万文字をRAGに学習させ、1,000文字程度の挨拶文を作成させたところ、秘書課としても原案として活用できると思える文章ができました。試作した挨拶文は、RAGの活用事例として全庁に掲示板で周知し、各課に利用してもらっています。

RAG機能には庁内の関心が高く、すでに多くの問い合わせを受けています。我々としては、「新しい技術」に触れる機会を増やすことで、職員たちの「デジタルアレルギー」を解消し、デジタル活用による業務改革の意識を高めていきたいと考えています。生成AIの活用はその大きなチャンスと感じています。

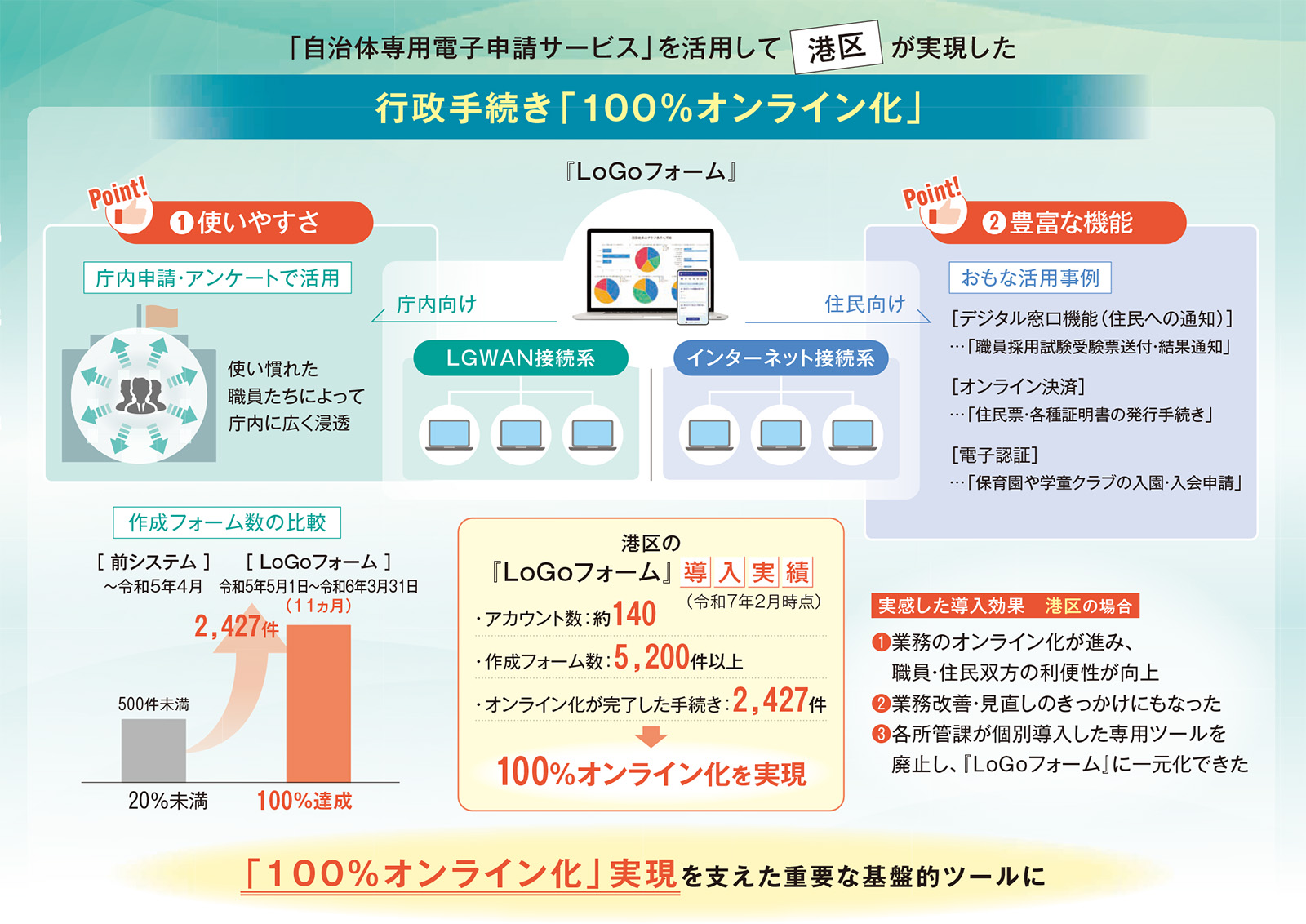

これまで紹介したチャットツールと同様、LGWAN環境からもインターネット環境からもアクセスできる特徴を継承した「自治体専用電子申請サービス」も登場し、近年多くの自治体で行政手続きのオンライン化を促している。その代表的な事例である港区(東京都)では、同サービスを活用して令和6年度に「行政手続き100%オンライン化」*の実現を宣言し、大きな注目を集めた。ここでは同区担当者2人に、サービス導入の経緯やその効果などを聞いた。

*法令上の制約などがある手続きを除いた2,427件をオンライン化

前サービスは自由度が低く、オンライン化率は20%未満に

―港区が「行政手続き100%オンライン化」を実現した経緯を教えてください。

多田 当区で以前利用していた電子申請サービスでは、電子決済や電子認証といった機能が実装されておらず、申請フォームを作成する際の自由度が低かったこともあって、活用がなかなか進んでいませんでした。その結果、「100%実現」の目標を掲げていた行政手続きのオンライン化状況は、20%未満にとどまっていました。そんな中、令和5年4月に自治体専用電子申請サービス『LoGoフォーム』のトライアル導入をしたことが、大きな転機となりました。

廣澤 『LoGoフォーム』は、ノーコードツールとして、直感的に誰でも簡単に使いこなせるうえ、LGWAN環境からもインターネット環境からも使える特徴があります。以前の課題であった電子決済や電子認証といった機能も実装されているため、幅広い手続きに適用できると期待し、トライアルを開始しました。

―評価はいかがでしたか。

多田 各所属長からは「思いのほか使いやすい」と、とても良い反応が届いていました。オンライン化の推進には各所属の協力が不可欠となるうえ、現場で運用するのは各所属の職員であるため、簡単に使いこなせ、作業負担が小さいことは重要な条件でした。

オンライン化率が思うように上がらない中、なにかテコ入れ策が必要だと考えていたため、『LoGoフォーム』の運用に期待を込めて、令和5年5月から正式利用を決めました。

「100%実現」に寄与した、「使いやすさ」と「豊富な機能」

―その後、オンライン化はどのように進んでいったのでしょう。

多田 もう1つのテコ入れ策として、『LoGoフォーム』の導入にあたっては、フォームの作成はデジタル改革担当で一括して請け負い、作成後は各所属に運用・メンテナンスを任せる体制をとりました。そのうえで、140アカウントを発行し、ほぼすべての所属と一部の指定管理者にアカウントを付与しています。

令和6年4月以降は、フォームの運用・更新は各所属で行っています。この方針のもとで、令和6年4月までに5,200フォームを作成し、各所属に引き継いでいます。この段階で、2,427件の手続きでオンライン化が実現し、法令上の制約などがある手続きを除いて、「100%オンライン化」を達成できました。

―各現場で使えるツールが「100%達成」に貢献したのですね。

多田 それも重要ですが、『LoGoフォーム』のもう1つの特徴である「豊富な機能」も大きな要因でした。たとえば、住民への通知ややり取りができる「デジタル窓口」機能によって職員採用試験の受験票送付など、申請を受け付けた後のやり取りもオンライン上で可能になりました。

また、住民票や各種証明書の発行手数料徴収には「オンライン決済」機能を活用していますし、個人の確認が必要な多くの手続きで「電子認証」機能を利用しています。こうした幅広い業務に『LoGoフォーム』を適用できたことが、100%達成に大きく寄与してくれました。

廣澤 『LoGoフォーム』が各所管課の要求を網羅していることから、これまで各所管課内で個別に運用していた申請ツールは運用を停止し、すべて『LoGoフォーム』に集約させています。この間も広く浸透し続けており、庁内の調査やアンケートなどで、いつの間にか『LoGoフォーム』が活用されていることに我々があとから気づかされる状況になっています。

これまでは、各自治体でDX推進に貢献する『LoGoチャット』『LoGoフォーム』両ツールの導入効果を見てきた。ここでは、これらのツールを提供するトラストバンクの木澤氏に取材。両ツールが選ばれる理由などを聞いた。

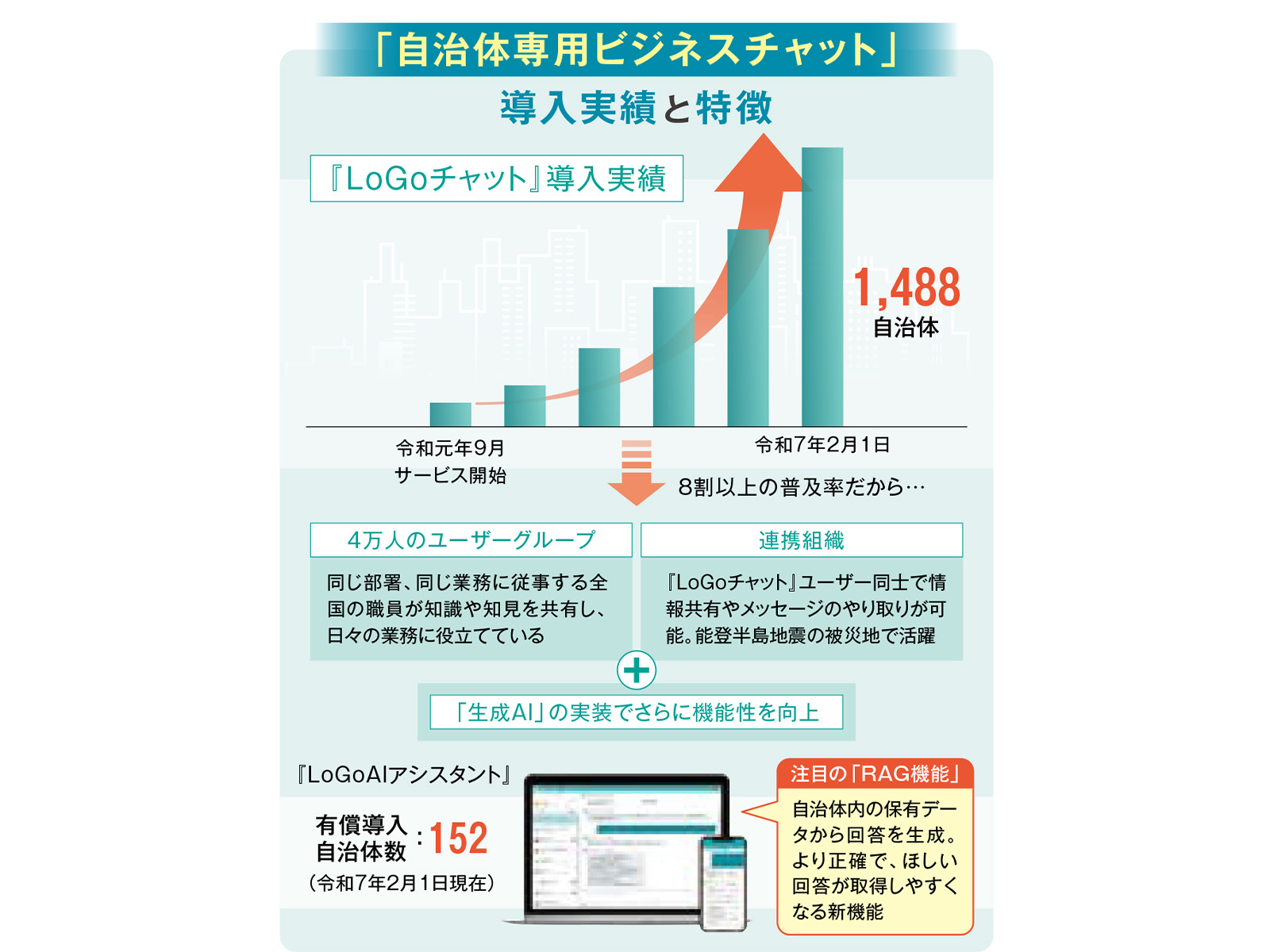

全国の一般行政職員の、ほぼ2人に1人が利用

―現在までの『LoGoチャット』の導入実績を教えてください。

令和7年2月1日時点で1,488自治体に導入されています。すでに全国で8割を超える自治体に導入されており、登録アカウント数で見ると全国の一般行政職員のほぼ2人に1人が利用している計算になります。「インターネット環境でもLGWAN環境でも安心して使える」「目に見える業務効率化効果が得られる」「ほかの自治体とも連携できる」の3つの特徴が評価されています。加えて、近年は生成AIの『ChatGPT』が利用できる『LoGoAIアシスタント』が実装されたことで、さらに業務効率化への貢献が可能になりました。生成AIサービスは、同じく2月1日時点で152自治体が有償契約を結んでいます。

―導入自治体では、どのような効果が得られますか。

コミュニケーションの効率化による業務改善効果はもちろんですが、全国の自治体職員が参加する「ユーザーグループ」では、いまや業務に欠かせない情報連携を図ることができます。ユーザーグループへの参加者は、すでに4万人を超えています。当社ではこのほかに、目的に合わせて自治体同士がつながれる「連携組織」という場も提供しています。能登半島地震の際には、石川県内の自治体の情報連携に活用されましたが、8割以上の自治体に導入されている、いわば「標準ツール」だからこそ可能な機能だと考えています。

―今後の方針を聞かせてください。

全国の自治体をつなぐ情報プラットフォームとして、導入効果を高めるための機能・サービス開発を継続的に進めていきます。『LoGoAIアシスタント』において、「RAG機能」を実装したほか、プロンプトの「テンプレート機能」を充実させ、精度の高い回答が得られる環境の整備などは、その一例です。『LoGoチャット』『LoGoAIアシスタント』ともにトライアルで、ぜひ効果を実感してみてください。

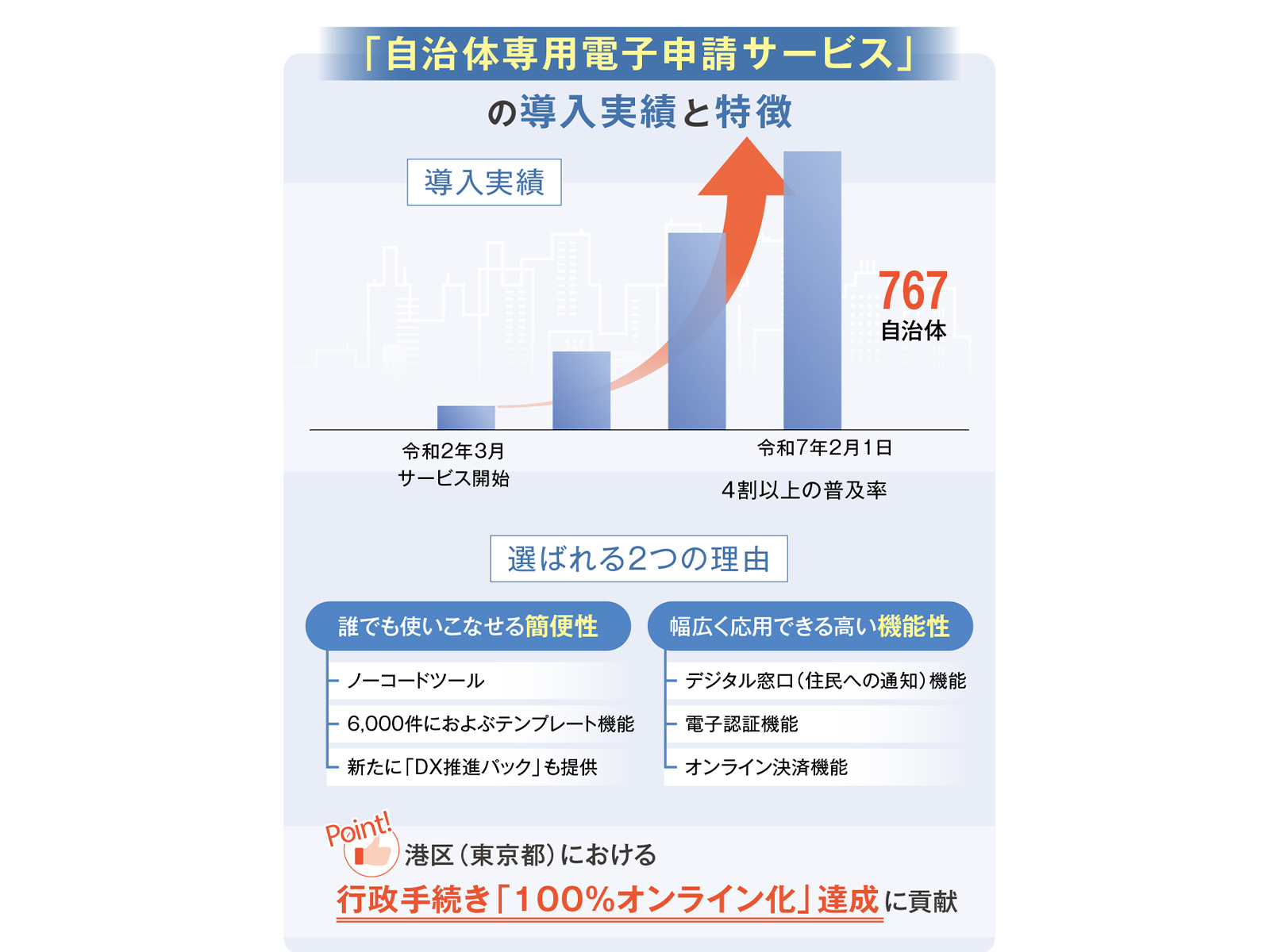

提供開始からほぼ5年で、4割以上の自治体に導入

―一方の『LoGoフォーム』は、どれくらい広がっていますか。

こちらも令和7年2月1日時点で767自治体に導入されており、提供開始からほぼ5年で4割以上の自治体に導入されている計算です。特別なITスキルがなくても使いこなせるノーコードツールであり、現場の職員でも行政手続きのオンライン化をけん引できるとあって、規模の大小を問わず多くの自治体で活用されています。

―その使いやすさが、選ばれている理由ですか。

それだけではありません。『LoGoフォーム』には、幅広い手続きに適用できるように豊富な機能が備わっています。料金の支払いが伴う手続きでもオンライン上で完結できる「オンライン決済」機能や、マイナンバーカードによって本人確認ができる「電子認証」機能などはその代表です。オンライン上で申請を受け付けるだけでなく、住民への通知ややり取りができる「デジタル窓口」機能を使えば、従来郵送でやり取りしていた書類を電子ファイルで送信できるため、郵便費用の抑制にもつながります。港区(東京都)からも、こうした充実の機能が「行政手続きの100%オンライン化」に大きく貢献したと評価をいただいています。

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

当社では、導入直後から効果を実感できることこそDX推進にとって重要と考えており、機能開発はもとより、サポート面の強化にも力を入れています。『LoGoフォーム』上では、テンプレート機能として、各自治体が過去に作成した6,000件以上の申請フォームが登録・公開されています。当社では、特に導入効果やニーズの高い手続き約60種類を厳選して、「DX推進パック」として提供しています。そのほか、自主学習向け動画コンテンツの提供や、多くの自治体が参加できる合同研修会の開催を通じて、職員のみなさんが『LoGoフォーム』で小さな「成功体験」を重ね、DX推進への意欲を高められるように後押ししていきたいと考えています。『LoGoフォーム』でも、効果を実感できるトライアルを用意していますので、ぜひお問い合わせください。

| 設立 | 平成24年4月 |

|---|---|

| 資本金 | 1億2,224万3,816円 |

| 事業内容 | メディア事業、教育事業、パブリテック事業 |

| URL |