増加の一途をたどる小・中学生の不登校児童の数は2023年度の時点で約35万人にも達し(文部科学省調べ)、その受け皿が不足していることが社会課題となっています。こうした中、DNPはGIGA端末に対応しながら3Dメタバースならではの臨場感あふれる空間を構築し、没入感の高い体験ができる「3Dメタバース空間を活用したラーニングシステム」を開発。レノボ・ジャパン合同会社との共同事業として複数の共創パートナーとともに現在まで都内28の自治体・2事業に採用されているほか、2024年8月には新たに静岡県の「令和6年度バーチャルスクール構築等事業委託」に提供しています。

今回は、本事業を推進する大日本印刷(以下、DNP)コンテンツ・XRコミュニケーション本部の正田と、パートナー企業の1社であるPCテクノロジー社(以下、PCテクノロジー)の松野氏に、連携の背景や成果、3Dメタバースを活用した教育の可能性について伺いました。

本記事では、インタビューの前編をお届けします。

▲写真右:PCテクノロジー株式会社 ソリューション事業本部 松野氏 / 写真左:DNP コンテンツ・XRコミュニケーション本部 正田

DNPの「3Dメタバース空間を活用したラーニングシステム」事業にPCテクノロジーが参加した背景は?

正田(DNP):DNPでは2021年からXRコミュニケーション事業をスタートし、当初は企業のイベントでの引き合いが多かったのですが、メタバースを社会に定着させるためには「より社会課題の解決に貢献できる領域を見つけなければ」と様々なアプローチを検証した中で、教育分野、特に不登校支援へのメタバース活用に可能性を感じたのです。

その後、東京都の教育委員会が検討していた、不登校などの支援が必要な子供の居場所・学びの場としての仮想空間「バーチャル・ラーニング・プラットフォーム(VLP)」に対し、社内の教育専門部門と連携し、レノボ・ジャパンとの共同事業としてご提案することに。

子どもたちをサポートするオンライン支援員には、ICT支援員としての実績が豊富で、これまでレノボさんとパートナーシップを組まれていたPCテクノロジーさんに共創パートナーに加わっていただいたという経緯です。

松野(PCテクノロジー):PCテクノロジーはコールセンター業務のほか、文部科学省のGIGAスクール構想立ち上げ時からICT支援の人材派遣などを行ってきた会社です。

VLP事業のお話をいただいたときは、社会課題の解決という意味でも非常に意義深い取り組みだと思いました。また、メタバースという新しい空間での支援に可能性を感じました。

例えば、顔の見えない空間でのコミュニケーションには声のトーンなどから気持ちを察するスキルが求められます。そこでは当社がこれまでコールセンター業務で培ってきたノウハウを活かせるため、新たなシナジーを生み出せると考えました。

現在は各自治体が運営する3Dメタバース空間にオンライン支援員が必ず1人は参加しており、子どもたちと交流したり、学びの支援をしたりしています。不定期でご参加いただける学校関係者の方もいますが、常に子どもたちと接しているのは支援員だけなので、非常に重要な役割を任せていただいていると認識しています。

支援員の選定にあたっては、DNPさんとも相談の上、不登校支援の経験があったり、自身が不登校の経験があったりする主婦やお母さんを中心に採用しています。実務につく際は、児童支援に関する専門的な知見・資格を持つNPO法人の教育プログラム受講済のPCテクノロジー教育担当者が教育を行い、安心・安全な対応ができるよう指導しています。

子どもたちが安心して過ごせるように、3Dメタバース空間をつくるうえでどのような点に注意しましたか?

正田(DNP):私たちは3Dメタバース空間についての知見に加え、大学向けICTや学習支援システムの実績、全国の公共図書館・研究機関等のネットワークを保有しています。

それらの関係機関や社内の教育専門部門と意見交換しながら、東京都が求める機能をより良いかたちで実現する教育用メタバース空間の構築に取り組みました。

例えば、「子どもたちの居場所になるようにしたい」という思いから、学習面以外でも子どもたち同士がつながれる場を目指すという方針を立てました。そこで、「教室スペース」「展示スペース」「おしゃべりスペース」「アトラクションスペース」といった役割の異なる複数の空間を用意しました。

▲通常授業やワークショップを行う「教室スペース」

▲児童・生徒がリラックスして話せる「おしゃべりスペース」

▲子どもたちや先生が自然に集まり、コミュニケーションが生まれる場となっている「アトラクションスペース」

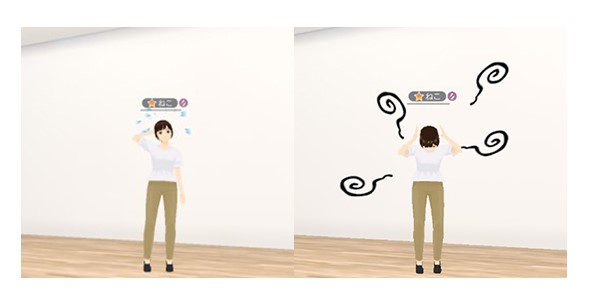

動きが平面的な2D空間とは異なり、奥行き感や動作の向きを表現できる3D空間の強みを活かした機能の一つに、「アバターとエモート」があります。

アバターとはバーチャル空間で自分を表すキャラクターモデルで、エモートとは笑ったり、うなずいたり、お辞儀をしたりといった感情表現ができるアバターの動作機能のことです。3Dのバーチャル空間では様々なスペースやオブジェクトを設置できますが、肝心の人同士のコミュニケーションは文字や声によるチャットがベースです。

しかし、不登校児のお子さんの場合、ボイスチャットどころかテキストチャットも入力するのが難しいケースも少なくありません。その点、アバターやエモートなら気軽に感情表現をしてもらえるのがポイントです。実際、PCテクノロジーさんが手配されている支援員さんからも、「人と対峙している感覚がある」「子どもたちの細やかな心情を汲み取れる」「エモートがコミュニケーションのきっかけになることが多い」などの報告が上がっています。

そうした声を受けてアバター、エモートともにバリエーションを増やしているところですが、現時点で前者は40種、後者は20種ほど用意しています。

▲左:「頭をかく」エモート 右:「頭を抱える」エモート

▲左:「ガッツポーズ」エモート 右:「カラーライト」エモート

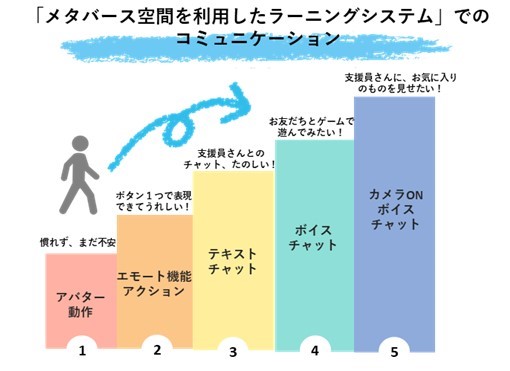

松野(PCテクノロジー):正田さんがおっしゃるように、エモートの役割は非常に大きいです。子どもたちの中には自分から話すのは苦手だけど、みんなのコメントが流れているチャットを見るのは好きという子もいます。

最初は見ているだけだった子も、次第にリアクションがしたくてウズウズしてくるもの。少しずつエモートを使って感情を表現するようになり、その後はテキストチャットやボイスチャットと段階を踏んでコミュニケーションができるようになるケースも多いのです。

▲様々なコミュニケーション手段を用意できる3Dメタバース空間では、児童の個々の状況に応じてステップアップしていくことができる。

ステップアップしていった例としては、Sさんという子どものことが思い出されます。初めてログインしたときは動きが止まってしまい、自分でアカウント名を決めるのも難しいほど。そこから支援員さんや養護教員の先生が少しずつ声を掛けて信頼関係を築き、適切なタイミングで保護者の方に連携することでリアルの支援学級の見学や、在籍校への登校にまで導くことができました。

正田(DNP):その過程では、支援員さんの果たした役割が大きいそうですね。

松野(PCテクノロジー):そのとおりです。アバターやエモートによる表現は、感情を他者に伝える際の心理的ハードルが低いのは確かなのですが、最初のリアクションは本当に微細なものです。その変化に気づけるのは、支援員さんたちが常に子どもたちを観察し、目を皿のようにしてアバターの動きを注視してくれているおかげです。

Sさんのケースで一例を挙げると、ある日、ログインしたら別の子どもがルームにいて入りづらく感じ、アバターをドアから半分出して様子を伺うような仕草をしたそうです。これに気づいた支援員さんはすかさず「体半分見えているよ〜(笑)」と声を掛け、そこから時間を掛けて入室することができました。この時、支援員さんの声がけが少しでも遅れたり、一方的な会話を展開したら、Sさんのステップアップはもっと時間がかかったことでしょう。

正田(DNP):こうしたきめ細やかな配慮は、“誰一人取り残されない空間”を支える大きな前提の一つです。これこそ私たちが目指した環境であり、3Dメタバース空間ならではの大きなアドバンテージだと思います。

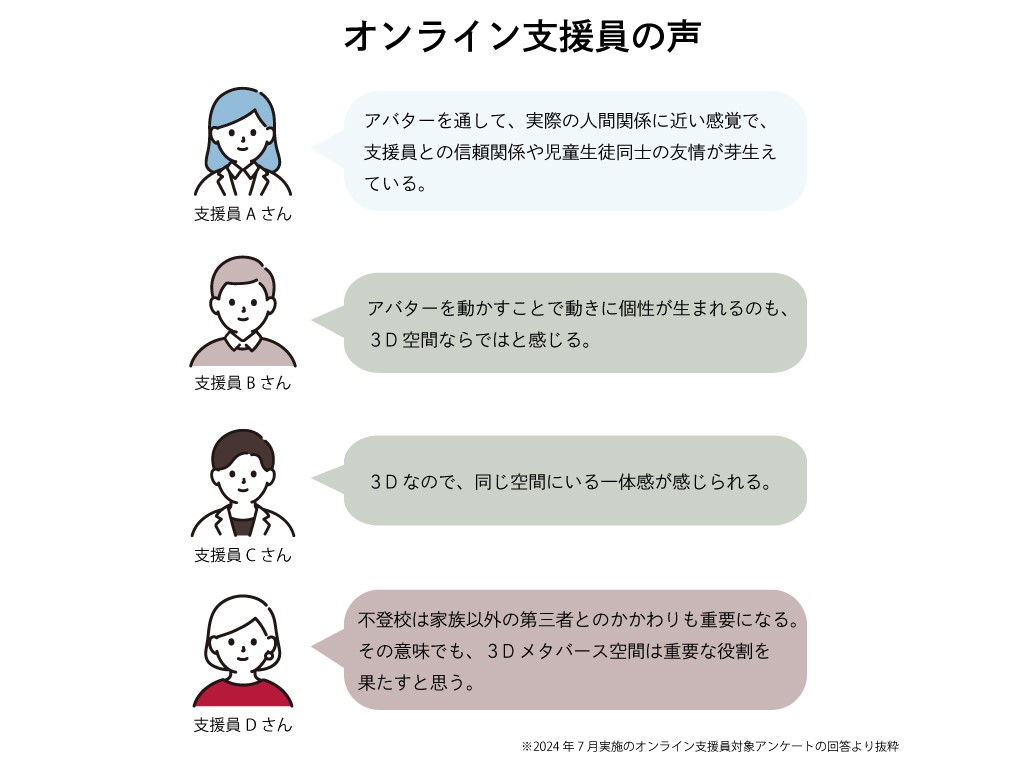

松野(PCテクノロジー) 3Dメタバース空間の価値は支援員さんのアンケートからも伺え、安堵しています。

※本コラムの続きは【後編(https://www.jt-tsushin.jp/articles/service/platform-dnp-20250318-2)】をご高覧ください。)

※本記事は、DNP Innovation Portに掲載の記事を基にしています。原文記事はこちら(https://www.dnp-innovationport.com/news-report/co_creation_20250226_1/)

※記載されている会社名・商品名は、各社の商標または登録商標です。

※記載された製品の仕様、サービス内容などは発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

| 設立 | 1876年10月9日 |

|---|---|

| 資本金 | 1144億6400万円 |

| 代表者名 | 北島 義斉 |

| 本社所在地 | (本社) |

| 事業内容 | ・スマートコミュニケーション部門 |

| URL | https://www.dnp.co.jp/ |

本サイトの掲載情報については、自治体又は企業から提供されているコンテンツを忠実に掲載しております。

提供情報の真実性、合法性、安全性、適切性、有用性について弊社(イシン株式会社)は何ら保証しないことをご了承ください。