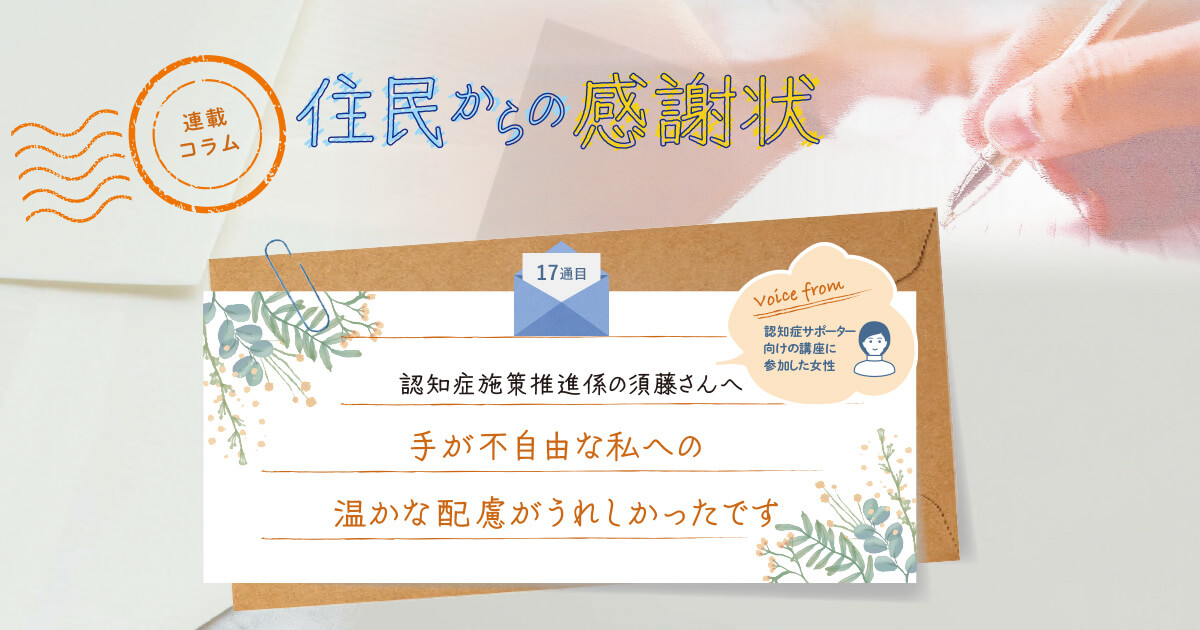

《「住民からの感謝状」17通目》手が不自由な私への、温かな配慮がうれしかったです

※下記は自治体通信 Vol.65(2025年4月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

自治体の職員は日々、住民生活の維持・向上を図るべく、業務に取り組んでいる。そうした日常でもらう住民からの「感謝の言葉」は、職員にとって励みとなり、ときには、業務の本質に改めて気づかせてくれるヒントにもなる。とはいえ、実際に住民から感謝の言葉をもらえる機会はそう多くはないに違いない。そこで本連載では、住民から感謝の言葉を受けた自治体職員をクローズアップ。エピソードを通じて、職員たちの誇るべき仕事ぶりを紹介する。

―感謝の言葉を受け取った経緯を聞かせてください。

認知症の人やその家族を見守り支援する、「認知症サポーター」向けの講座を開いたときのことです。その参加者の女性は受講前、手を自由に動かせないことを私に伝えてくれました。講座で行うワークに、手を動かす作業があるのではないかと心配していたのです。講座は、手が不自由なかたでも差し支えなく受講できる内容ですが、「ほかの参加者にあまり見られたくない」とも話していたので、私たちは安心して受講してもらえるよう座席の配置などを配慮しました。後日、その女性から区長宛てで届いた手紙に、感謝の言葉が綴られていたのです。

―どういった対応が、女性の印象に残ったのでしょう。

講座を通じて何度か「ワークは順調ですか」など、緊張を和らげるようなお声がけをしたことだと思います。この講座の参加者は、認知症の家族と接するなかで不安やストレスを抱えていることが少なくありません。その女性も、生活の合間を縫って認知症に関する知識をなんとか身につけたいと受講を決めたのだと思いますが、手が不自由なことで知識や技能の習得に制約が出たり、ほかの参加者に迷惑をかけたりしないか、心配していたのでしょう。最初あまりにも不安な様子だったので、私たちはつねに気を配り、リラックスして受講してもらえるよう接することを心がけました。そうした対応に、「自分は寄り添ってもらえている」と安心してくれたのかもしれません。

―今回の手紙に、どのようなことを感じましたか。

相手の感情を探り、心を配る大切さを改めて実感しました。私はこれまでも、「講座の目的は参加者に不安を軽減して帰ってもらうこと」と心得て、参加者と接してきました。実際にその役割を担うのは専門家の講師かもしれませんが、講座の進行を担う私たち職員も、参加者の不安を和らげる一助になれるのだと実感しました。忙しくなると相手への十分な配慮が欠けそうになることもありますが、そうしたときはこの感謝の言葉を思い出し、相手に寄り添う姿勢を忘れないようにしています。今後もますます高齢化が進むなか、そうした姿勢を大切にし、認知症の人にやさしいまちづくりをしていきます。

『自治体通信』では、自治体職員のみなさんが住民に感謝されたエピソードを募集しています。

お気軽に情報をお寄せください。

jt_editorialdept@ishin1853.co.jp 『自治体通信』編集部