【避難所管理・マイナンバー】マイナンバーカード連携の入所管理で、避難所運営の効率化に大きな道筋

(避難所マネジメントシステム / バカン)

.png)

※下記は自治体通信 Vol.63(2025年1月号)から抜粋し、記事は取材時のものです。

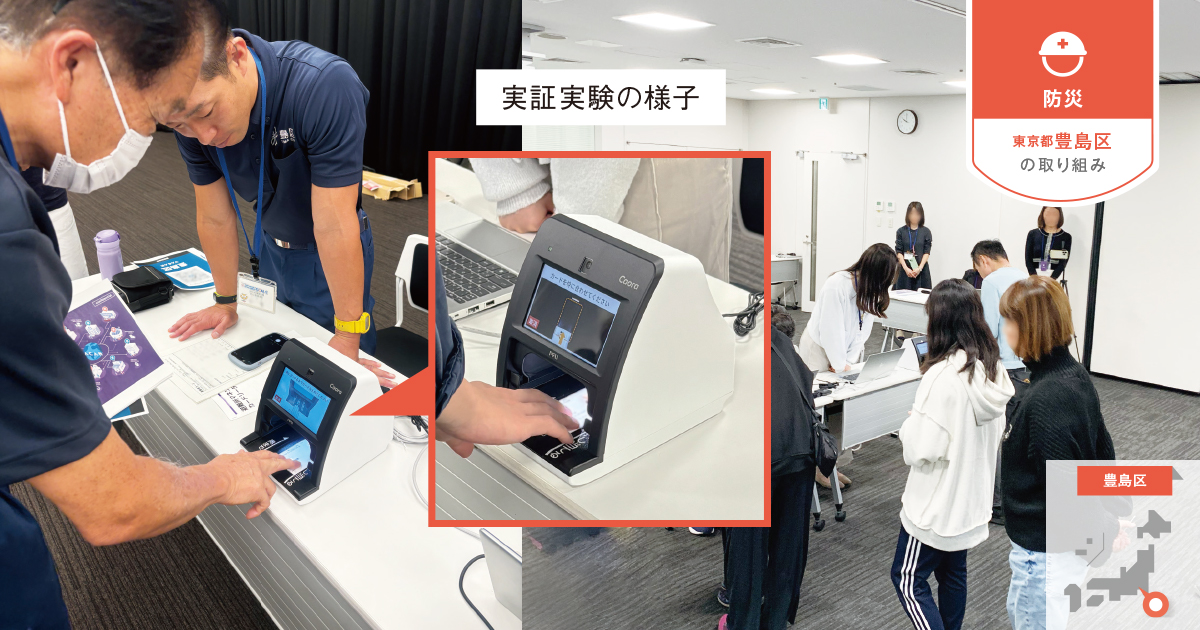

災害の頻発化・激甚化が取り沙汰される昨今、住民の安全を守る施策として、避難所の適切な運営は自治体の重要な業務となる。しかし、いざ発災時には、避難所の前に長蛇の列ができ、避難者が入所を長時間待たされる場面もあるようだ。そうしたなか、豊島区(東京都)では先ごろ、避難所の入所管理へのシステム導入を見すえ、避難所運営の効率化を図る実証実験を行った。同区担当者に、実証実験の経緯と成果について聞いた。

避難所の前に長蛇の列。区としても長年の課題だった

―避難所運営をめぐる実証実験を行った背景を教えてください。

当区では、東日本大震災の際に、帰宅困難者を含めて1万人を超える避難者を受け入れた経験があるほか、その後の台風被害などでも避難所を開設した経緯があります。その際に、避難所の運営をめぐり、いくつかの課題を体験してきました。特に、避難所の入所受付時の混乱によって、施設の前に長蛇の列ができてしまう問題は、この間の全国での被災地で指摘されていますが、当区でも同様に経験があり、現在も課題として持ち続けていました。そこでまず、コロナ禍の令和2年秋に、区内全35ヵ所の避難所の混雑状況を可視化し、空き施設へと誘導する「避難所混雑可視化システム」を導入。運用を開始していたところ、令和4年に同システムを開発したバカン社から、新たに「避難所マネジメントシステム」の提案を受けたのです。

―どのようなシステムですか。

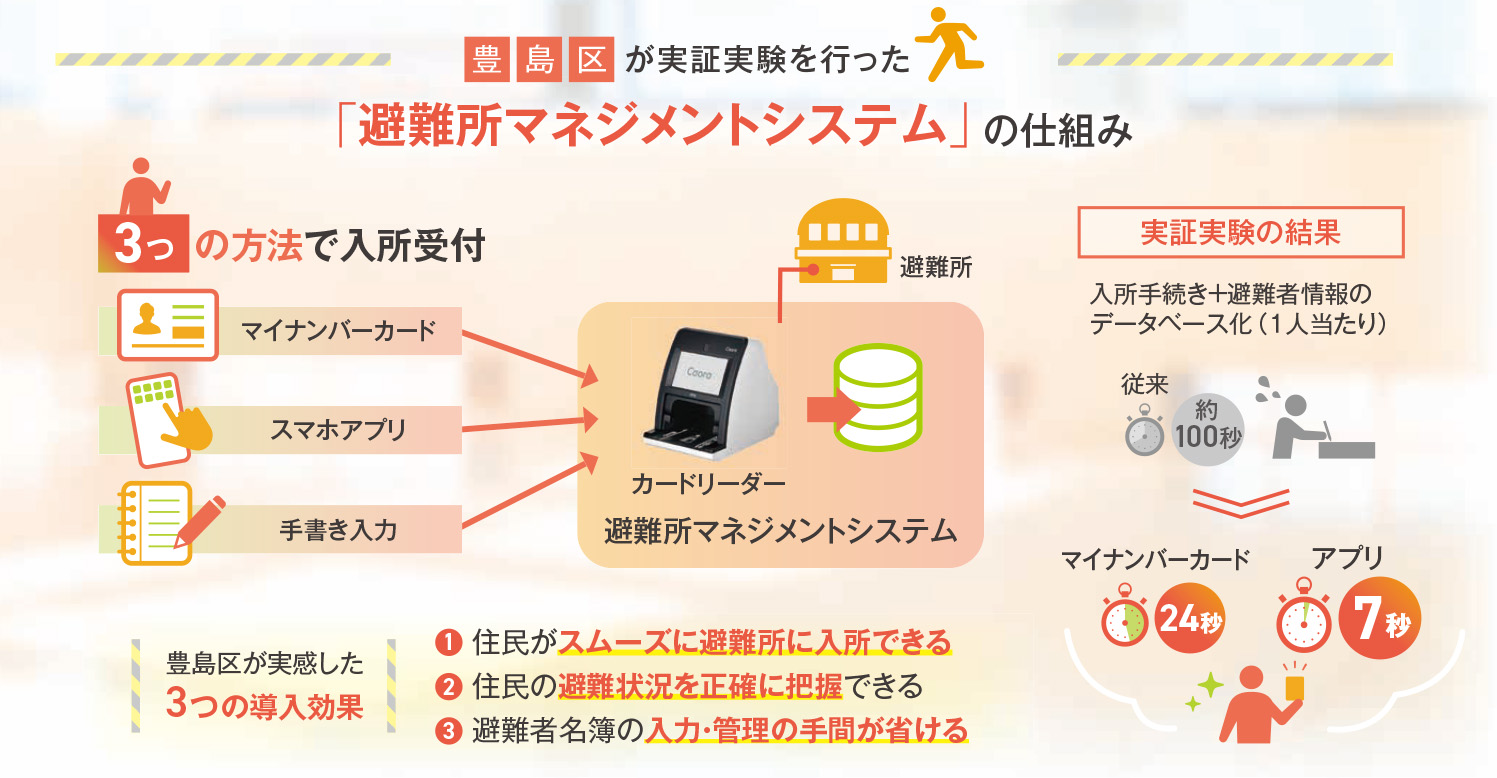

従来、入所者に紙へ記入してもらい、職員がデータ入力してきた入所者名簿の作成をデジタル化し、避難所受付やその後の避難所運営を効率化するものです。受付時にマイナンバーカードから基本4情報を読み取ることで、入所手続きを迅速に行い、避難者のスムーズな入所と受付職員の業務負担軽減を同時に図れます。まずは実証実験を行うことを決めましたが、その際には、バカンにシステム改変を依頼しました。マイナンバーカードを持ち歩かない人々も想定し、スマホアプリから情報を読み取る方法や、スマホを持たない人も想定した手書き用紙からのデータ入力にも対応してもらいました。

マイナンバーカードで24秒、アプリから7秒と大きく短縮

―どのような実証実験ですか。

令和6年10~11月に2回行い、1回目は避難所運営に携わる職員に、2回目は区民数十人に参加してもらい、発災時を想定した受付手続きを再現しました。その結果、従来紙への記入とデータ入力で合計約100秒かかっていた受付時間が、マイナンバーカードの読み取りで24秒に、アプリからは7秒と大きく短縮されました。発災時には、実験とは異なる混乱も予想されますが、職員の経験やスキルを問われることなく迅速な受付ができるのは、大変心強いと感じました。じつは、区民の一部からも過去に「入所管理をデジタル化できないか」との要望を受けていたため、参加した区民からもシステムを評価する声が相次ぎました。

―今後の計画を教えてください。

令和7年度からの導入を目指します。実証実験では、アプリの有効性も確認できた一方で、いかに発災前から区民にアプリを登録してもらえるかが重要になることもわかりました。そこで導入後は、システムに実装された「電子回覧板」や「デジタルハザードマップ表示」といった機能も活用し、区からの情報発信ツールとして運用することで、ツールとして普段使いを働きかけながら、アプリの登録を推奨していきたいと考えています。

―避難所の運営をめぐる自治体の課題とはなんでしょう。

大規模災害のたびに避難所の前に大行列ができる光景は、大きな課題です。被災者にとって辛い時間であるだけでなく、避難者の正確な把握に時間を要し、その後の救援物資の適切な補給などにも影響を及ぼします。そこで当社では、入所管理の効率化を図れる「避難所マネジメントシステム」を提案しています。

―特徴を教えてください。

マイナンバーカードのほか、スマホアプリや手書き用紙からもデータを収集でき、避難者の所持品に依らないチェックインが可能な点です。加えて現在は、身分証明書などの券面情報からの読み取りや、アプリを介さないWebからの直接チェックインなど、スマホ操作が苦手な方々を含めすべての避難者を迅速に受け入れ可能なシステムを構築しています。またこのシステムは、NTT東日本の「被災者生活再建支援システム」と連携しており、チェックインと同時に罹災証明書発行手続きと被災者台帳との連携が可能となります。電子回覧板や公共施設予約といった機能も実装し、住民が普段使いの延長で災害情報を得られる仕組みも備えています。

―今後の自治体への支援方針を聞かせてください。

現在、福祉避難所へ避難される要支援者向けの「避難所マネジメントシステム」の開発を一部の自治体と進めているように、カスタマイズによって個別の課題にも対応可能です。地域の実情に沿った内容での実証実験のご要望もお受けしていますので、ぜひお問い合わせください。

.png)

| 設立 | 平成28年6月 |

|---|---|

| 資本金 | 1億円 |

| 従業員数 | 76人(うち契約社員・パート5人、令和6年6月現在) |

| 事業内容 | AI、IoT関連サービス |

| URL |